Дальнейшее совершенствование ахроматических рефракторов выразилось в постепенном увеличении диаметра их объектива и улучшении качества оптического стекла. В этом деле в начале XIX века особенно преуспел немецкий оптик и астроном Иосиф Фраунгофер. Когда Наполеон ввел континентальную блокаду, из Англии в Европу перестали поступать «доллонды». Как их строить, никто не знал. Лишь Фраунгофер, с юных лет очень тщательно изучавший оптику, нашел выход из положения. Он сам стал изготовлять высококачественный флинтглас, изобрел новые, более совершенные шлифовальные машины и вскоре добился того, что его рефракторы и по размерам и по качеству значительно превзошли «доллонды».

Крупнейший из рефракторов Доллонда имел объектив диаметром 4 дюйма [6] 1 дюйм равен 25 мм.

. Первый же из телескопов Фраунгофера был почти вдвое больше — он обладал ахроматическим 7-дюймовым объективом. В 1818 году Фраунгофер начал изготовление 9-дюймового рефрактора. Этот инструмент был лучшим творением знаменитого немецкого оптика. В 1824 году его установили на Дерптской обсерватории и некоторое время он оставался крупнейшим рефрактором мира. Дерптский рефрактор был снабжен часовым механизмом, вращавшим его в сторону суточного движения звезд. На окулярном его конце употребляли для угловых измерений высокоточный микрометр. Словом, фраунгоферовский 9-дюймовый рефрактор считался в ту пору высшим достижением телескопической техники. На нем было измерено расстояние до звезды Веги.

В 1826 году преждевременная смерть помешала Фраунгоферу создать более крупные инструменты. Но его преемники и ученики Мерц и Малер продолжили его дело. В 1839 году им удалось изготовить для новой Пулковской обсерватории великолепный 15-дюймовый рефрактор, который восемь лет сохранял первенство среди рефракторов мира. При диаметре объектива 38 см пулковский рефрактор имел в длину около 7 м. Он был удобен в обращении и отличался превосходными оптическими качествами. Больший рефрактор с объективом в 18 дюймов Мерцу удалось изготовить для Миланской обсерватории лишь в 1879 году.

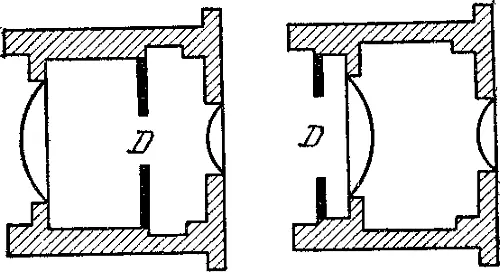

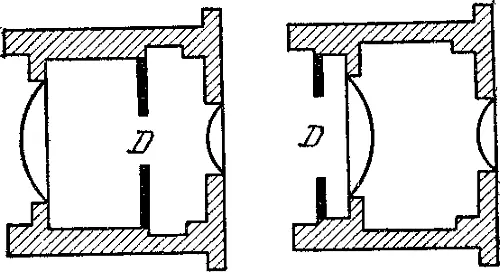

Еще Гюйгенс предложил в качестве окуляра использовать систему из двух плоско-выпуклых линз, направленных выпуклостью в одну сторону (рис. 17, слева). Позже Рамсден предложил сходный окуляр, где плоско-выпуклые линзы обращены выпуклостью друг к другу (рис. 17, справа). В отличие от окуляра Гюйгенса, окуляр Рамсдена можно использовать как обыкновенную лупу.

Рис. 17. Окуляры Гюйгенса (слева) и Рамсдена. D — диафрагма.

Оба типа окуляров хотя и лучше однолинзовых, но все же и у них оставались многие аберрации. Для максимально возможного устранения этих искажений были созданы многолинзовые сложные окуляры, обеспечивающие высокое качество изображения в сочетании с большим полем зрения. Кстати сказать, ахроматические оптические системы и объективов и окуляров в лучших своих вариантах уменьшают не только хроматическую, но и сферическую и другие типы аберраций. Полное устранение всех искажений — вот к чему уже третий век стремится телескопическая техника.

Старинные обсерватории России

Уже спустя шесть лет после изобретения зрительных труб в Москве появились заморские диковины — «трубочки, что дальнее, а в них смотря, видится близко». В описях дворцового имущества первых Романовых встречается перечень зрительных труб, которые, видимо, употреблялись больше для забавы, чем для каких-либо серьезных целей.

Вскоре появились в России и угломерные астрономические инструменты, завезенные с Запада. Однако до конца XVII века, по-видимому, никто их для научных целей не использовал. В начале второй половины XVII века в России был опубликован перевод книги Гевелия «Селенография», что способствовало распространению астрономических знаний среди просвещенной части тогдашнего русского общества. Первым русским астрономом принято считать Алексея Артемьевича Любимова, известного в исторической литературе под именем Афанасия, архиепископа Холмогорского.

В последнем десятилетии XVII века на побережье Ледовитого океана, в далеких от столицы Холмогорах, Афанасий занимался астрономическими наблюдениями в специально оборудованном для этой цели помещении. Судя по дошедшим до нас документам, Афанасий устроил обсерваторию в «задней келье» своего дома. К 1691 году в Холмогорах завершили строительство каменного собора, построенного под руководством Афанасия. Вполне возможно, что высокую колокольню этого собора Афанасий использовал как астрономическую вышку (что позже русские астрономы делали не раз). К сожалению, сведения о научной деятельности Афанасия крайне скудны и мы не знаем ни характера, ни результатов его астрономических наблюдений. На Куроострове, всего в двух километрах от Холмогор, в 1711 году, спустя девять лет после смерти Афанасия, родился Михаил Васильевич Ломоносов. В юности он, несомненно, слышал рассказы об Афанасии и его обсерватории, так что вполне возможно, что эти рассказы возбудили у Ломоносова интерес к астрономии.

Читать дальше