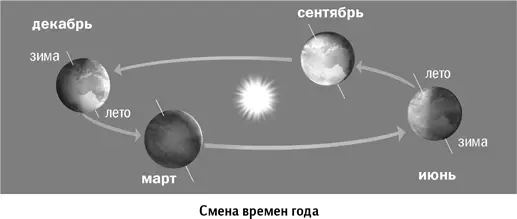

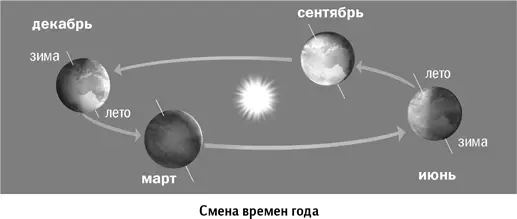

2) в течение года Земля меняет наклон своей оси вращения, подставляя Солнцу то одно, то другое полушарие.

Ошибочность первого ответа сразу станет очевидной, если вспомнить, что сезоны в Северном и Южном полушариях Земли меняются в противофазе: когда в Северном полушарии лето, в Южном зима. Значит, в смене сезонов года виновато не изменение расстояния от Солнца (иначе бы они менялись синхронно по всей Земле), а что-то другое. Второй ответ уже ближе к истинному, поскольку в нем говорится о наклоне земной оси, но и этот ответ неверен. Ось вращения Земли не изменяет своего направления в пространстве, во всяком случае — за год. Но само существование этого наклона как раз и служит причиной смены сезонов года. Если бы земная ось была перпендикулярна плоскости земной орбиты (эклиптике), то независимо от положения Земли на орбите солнечные лучи грели бы разные участки ее поверхности с неизменной интенсивностью: максимально интенсивно всегда обогревался бы экватор, а полюсов свет практически не достигал бы никогда.

Отклонение земной оси на 23,4° относительно перпендикуляра к плоскости орбиты приводит к тому, что в течение полугода Земля в большей степени демонстрирует Солнцу одно свое полушарие, а вторые полгода — другое. С 21 марта по 23 сентября Солнце сильнее обогревает Северное полушарие, а с 23 сентября по 21 марта — Южное. В этом и заключается причина смены сезонов. Разумеется, в этот процесс немного вмешивается изменение расстояния нашей планеты от Солнца: ближе всего к нему мы в первых числах января, а дальше всего — в начале июля. Но это изменение столь невелико, что заметно повлиять на смену сезонов оно не может.

Итак, правильный ответ на вопрос «Что служит причиной смены сезонов на Земле?» выглядит так: наклон оси вращения Земли, из-за которого Солнце полгода лучше греет одно полушарие планеты, а вторые полгода — другое.

Сначала посмотрим на первый куплет.

Очевидно, речь идет о метеорах. Казалось бы, автор стихов явно спутал метеоры с кометами. Но если вдуматься, «звездные дожди», т. е. метеорные потоки, наблюдаются, когда Земля пересекает орбиты комет, теряющих со своей поверхности пылевые частицы. Сгорая в атмосфере Земли, они-то и вызывают «звездный дождь». Поэтому автор прав: к нам падают частицы комет!

Со второй строчкой тоже не поспоришь: метеоры видны только до рассвета. Ну а третья строка — явная поэтическая вольность, выдумка; разве может лунный диск качаться? Оказывается, может! Эти качания называются либрациями. Их несколько типов. Суточные покачивания, позволяющие нам заглянуть немного то за левый, то за правый край Луны, возникают из-за нашего собственного движения на вращающейся Земле. За ночь мы «переезжаем» с одной стороны земного шара на другую (если смотреть на нас с Луны), поэтому можем наблюдать лунный шар немного с разных сторон. Это явление называется суточным параллаксом. Но есть еще и месячные либрации Луны — по лунной широте и по лунной долготе. Первые возникают оттого, что ось вращения Луны не перпендикулярна плоскости ее орбиты. Поэтому две недели Луна демонстрирует нам свой северный полюс, а вторые две недели — южный. Это либрации по широте. А либрации по долготе возникают потому, что вокруг своей оси Луна вращается с постоянной угловой скоростью, а вокруг Земли — с переменной, ведь ее орбита эллипсоидальна. Так что «лунный диск качается, словно в полусне», т. е. медленно.

Теперь рассмотрим второй куплет. Первые две строчки, вероятно, говорят о том, что от метеорных дождей на поверхность Земли не падают крупные метеориты. Это действительно так. Мелкие частицы комет распыляются в воздухе, поэтому найти их остатки на земле совершенно невозможно. Тем не менее — прочитаем третью строчку — метеорное вещество медленно оседает на поверхность планет в немалом количестве. И на Земле, и на Луне, и на других планетах под ногами у нас метеорная пыль, мелкие метеориты, перемешанные с родным веществом планеты.

Похоже, автор стихов знал толк в астрономии. Как вы думаете?

Формально для перелета на расстояние 10 000 км (четверть окружности Земли) самолету понадобится 11,1 часа. Однако, придерживаясь направления магнитной стрелки, он, скорее всего, вообще не пролетит над Северным полюсом. Дело в том, что магнитный полюс не совпадает с географическим полюсом Земли. Но некоторые магнитные меридианы, разумеется, проходят через географические полюсы. Хотя истинная форма магнитного поля Земли довольно сложна, в первом приближении ее можно представить как помещенный в центре Земли диполь: такую форму имеет поле простого полосового магнита. Ось симметрии такого упрощенного дипольного поля проходит через поверхность Земли в двух диаметрально противоположных точках, называемых геомагнитными полюсами. Разумеется, на поверхности Земли есть и истинные магнитные полюсы, где свободно подвешенная магнитная стрелка стоит вертикально. Со временем магнитные полюсы довольно активно перемещаются, а геомагнитные — заметно медленнее. Поэтому положение тех и других следует привязывать к дате. Текущие и прогнозируемые данные о положении магнитных и геомагнитных полюсов можно найти на сайте http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html. Например, координаты полюсов в 2016 г. были такие:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу