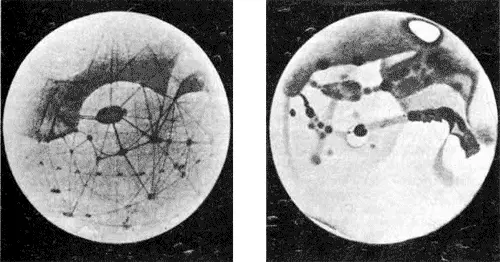

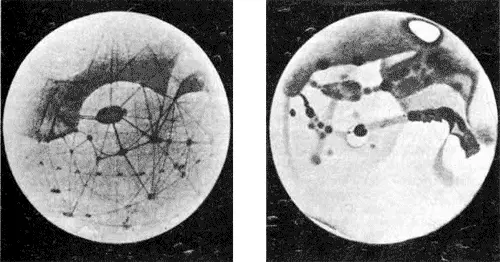

Слева — рисунок Марса, сделанный П. Ловеллом по его наблюдениям с большим аризонским телескопом. В центральной части видимого диска расположена область, носящая название Озеро Солнца. На рисунке П. Ловелл изобразил множество тонких линий, составляющих сеть каналов Марса. Однако не все астрономы того времени подтверждали результаты наблюдений П. Ловелла. Справа — рисунок той же области Марса, выполненный по наблюдениям с еще более крупным телескопом французским астрономом Э. Антониади в 1909 году. На нём, как вы видите, каналов нет.

Конечно, подобные высказывания профессиональных астрономов и популяризаторов науки не могли не отозваться более широкой волной среди авторов фантастических произведений литературы. Начался бум «пришельцев с Марса», путешествий на Марс и так далее. Несмотря на неоправдавшиеся надежды относительно «марсианской цивилизации», мы тем не менее можем быть благодарны той поре восторженных заблуждений хотя бы за появление талантливых книг А. Толстого и Г. Уэллса, связанных с Марсом, в которых основным содержанием является в конечном счете серьезный разговор о вечных нравственных проблемах Человечества.

В первой половине нашего столетия широкое практическое распространение получила астрономическая фотография. Вместо зарисовок для составления карт поверхности Марса стали использовать фотографии. Этот новый вид информации несколько поколебал уверенность в существовании марсианских каналов, поскольку на фотографиях они оказались неразличимыми.

Фотоснимки послужили и для исследования другой проблемы — природы марсианских морей. Значительный прогресс был связан с фотографированием диска Марса через цветные фильтры. Многолетние исследования, казалось, обнадеживали. Гипотеза, что на Марсе есть растительность, получала вполне серьезную научную основу.

Первые снимки Марса со светофильтрами были сделаны в 1909 году в Пулковской обсерватории молодым тогда ученым Г. А. Тиховым. В последующие полвека Г. А. Тихов продолжал исследования марсианской растительной жизни и основал отрасль науки, получившую название астроботаники.

Г. А. Тихов изучал спектры растительности, распространенной в самых разных природных зонах Земли — в горах и пустынях, в суровых условиях за Полярным кругом и в краю вечной мерзлоты. По спектрам — разложению отражаемого растением света на составляющие цвета, можно судить об условиях внешней среды обитания растений.

Оказалось, что у подножий гор, где климат умеренный, растения отражают много солнечного света в инфракрасной области спектра, то есть излучают тепло. Однако выше, где растениям нужно много больше тепла, они начинают поглощать инфракрасные лучи, что, конечно, изменяет вид спектра. Чем больше высота, тем больше поглощение растениями инфракрасных лучей.

Сравнивая спектр темных, морских областей Марса со спектрами земной растительности, обитающей на разных высотах в горах Памира, Г. А. Тихов убедился, что марсианские спектры темных пятен очень похожи на спектры самых высокогорных растений. Поведение земных растений в суровых условиях высокогорья, их приспосабливаемость к разреженной атмосфере и низким температурам подавали надежду на возможность развития таких видов растительной жизни, которые смогли бы существовать и в более суровых условиях Марса.

Оставался нерешенным вопрос о составе атмосферы и условиях жизни растений. Чтобы нормально расти и развиваться, растениям нужно гораздо больше кислорода, чем на Марсе.

Но, говорили сторонники гипотезы существования марсианской растительности, растения могут преодолеть эту трудность. Например, они могут образовывать кислород на свету при помощи фотосинтеза, как и все земные растения, но не выделять его в атмосферу, а удерживать «для внутреннего употребления», создавая свою «внутреннюю атмосферу» с большим содержанием этого газа, чем в окружающей среде. Такие процессы происходят в листьях некоторых земных растений и в легких нашего организма. Состав атмосферы внутри наших легких отличается от состава того воздуха, который мы вдыхаем.

Были сделаны попытки обнаружить в областях марсианских морей характерные признаки поглощения хлорофилла, что послужило бы решающим доказательством существования растительности. Этот эксперимент не дал нужного результата. Но астроботаников неудача не обескуражила. Было высказано мнение, что в спектре Марса и не должно быть хлорофилла. У земных растений зеленый хлорофилл появился потому, что он поглощает красные лучи спектра, которые в основном больше всего и пропускает атмосфера Земли. Воздушная оболочка Марса иная, рассуждали астроботаники, и до поверхности планеты доходит больше всего синих лучей. Хлорофилл неудобен марсианским растениям. Чтобы выжить, они должны больше поглощать синие лучи, а красные, наоборот, отражать. По-видимому, так все и происходит на красной планете. Темные области для глаза только кажутся сине-зелеными по контрасту с более яркими красными пустынями. На самом деле и моря Марса тоже имеют красный оттенок, только более темный, потому что растительность в них отражает красные лучи.

Читать дальше

![Виталий Шевченко - Зов Ангела [СИ]](/books/386880/vitalij-shevchenko-zov-angela-si-thumb.webp)