Применительно к описываемой проблеме в этом направлении выделяются три раздела:

1) выявление структур новых образований на основе наиболее вероятных механизмов дезинтеграции родительских тел;

2) определение возможности возникновения и существования новых классов малых тел в космическом пространстве;

3) эволюционное движение в межпланетном пространстве малых тел, новых образований и остатков начальных объектов под действием факторов гравитационного и негравитационного характера.

Первые работы по моделированию выброса вещества из ядра кометы и образованию метеороидного роя были выполнены в нашей стране в 60-х гг. XX в. Первые результаты по моделированию четырех наиболее известных в то время роев — Дракониды (комета Джакобини — Циннера), Леониды (1866 I), Персеиды (1862 III) и Тауриды (комета Энке) — показали перспективность разрабатываемого метода исследования [Катасев, Куликова, 1975; Katasev and Kulikova, 1970]. В дальнейшем аналогичные исследования были осуществлены для метеороидных роев, связь которых с определенными кометами не являлась общепризнанной. Это метеороидные рои Лириды, Урсиды, Андромедиды, Ориониды и η-Аквариды, α-Каприкорниды. В качестве комет-родоначальниц принимались кометы 1861 I, 1939 X, 1852 III (Биэлы), 1910 II (Галлея), 1954 III соответственно. На этом этапе моделирование процесса выброса вещества из ядра кометы-родоначальницы осуществлялось в самой неспокойной точке орбиты кометы — перигелии. Развитие этого метода заключалось в разработке и применении вероятностно-статистического алгоритма, моделирующего процесс выброса метеорного вещества из ядра кометы-родоначальницы в любой точке кометной орбиты. Применение методов Монте-Карло в данном случае позволило более детально исследовать вопрос о возможности образования метеороидных роев, ибо постепенное снятие ограничений при постановке задачи приближает к реальному процесс, изучаемый с помощью математических методов. В ходе исследования был выявлен характер изменений отклонений орбитальных элементов модельных частиц, выброшенных с различными скоростями, от элементов орбиты соответствующей кометы-родоначальницы при удалении точки выброса от перигелия; выявлена зависимость изменения величины этих отклонений как функции скорости выброса; определены границы интервалов скоростей выброса, ответственных за образование каждого исследуемого роя. Получены некоторые тенденции формирования метеорных роев как следствия процессов выброса, проявляющиеся при удалении точки выброса от перигелия кометной орбиты, а также специфические особенности формирования каждого из вышеназванных роев. Оказалось, что если метеороидный рой есть результат серии выбросовых процессов, возникающих при приближении кометы к Солнцу, то в нем может быть выявлена продольная лучевая структура.

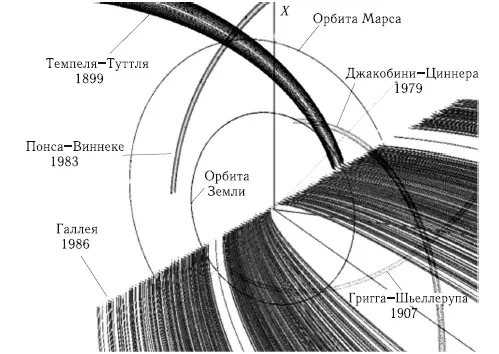

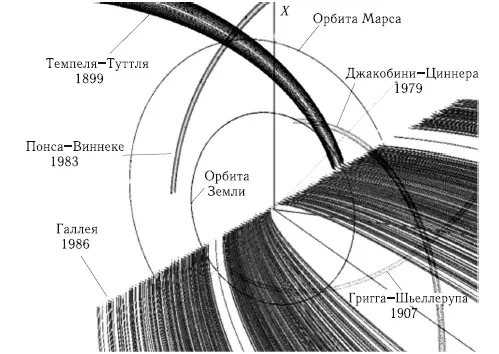

К настоящему моменту разработана компьютерная технология для исследования возможности образования и дальнейшей эволюции метеороидных комплексов на значительных временны́х интервалах. Эта технология модульная. Одним из ее достоинств является принцип открытости и наращиваемости — фундаментальный принцип проектирования современных операционных систем. Это позволяет наращивать функции технологии и при необходимости легко заменять или расширять список применяемых алгоритмов. В последние годы опубликовано довольно много сведений о целом ряде малых небесных тел, наблюдавшихся в течение длительных промежутков времени, что позволяет проводить вероятностное моделирование на основе более или менее достоверных начальных данных. Так, диапазон наблюдений кометы Галлея (1910 II) охватывает 26 появлений с 1404 г. до н. э. по 1986 г. н. э., кометы Джакобини — Циннера — свыше 11 появлений, начиная с 1910 г., кометы Григга — Шьеллерупа — 18 появлений с 1907 г., комета Темпеля — Туттля II наблюдается с 1533 г., комета Понса — Виннеке — с 1819 г. и т. д. Такая ситуация позволяет использовать компьютерную технологию как один из способов изучения населенности ближнего и дальнего космоса фрагментами распада ядер родительских тел. На рис. 5.18 (см. вклейку) и 5.19 представлены некоторые результаты моделирования процесса дезинтеграции вышеперечисленных комет в определенные моменты их жизненного цикла и расположения в пространстве возникающих при этом метеороидных комплексов.

Рис. 5.19. Модели метеороидных комплексов в области между Землей и Марсом, образованных кометами Галлея, Джакобини — Циннера, Понса — Виннеке, Темпеля — Тут-тля и Григга — Шьеллерупа в процессе их дезинтеграции в период 1900–2000 гг. [Куликова и др., 2008]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу