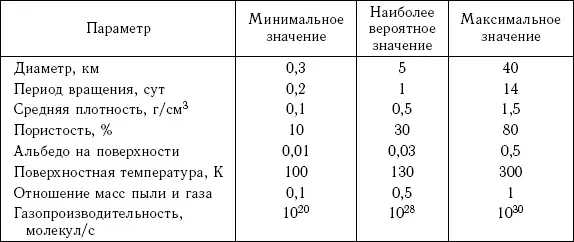

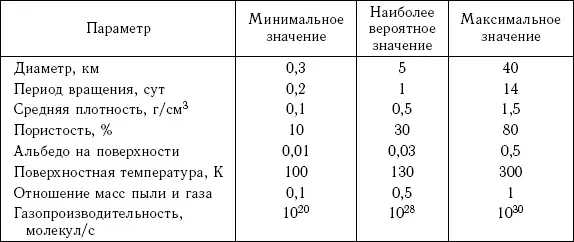

Таблица 4.4. Основные физические характеристики кометного ядра (минимальное, наиболее вероятное и максимальное значения)

4.3. Негравитационные эффекты. Космические экспедиции к ядрам комет

То, что сегодня наука,

Завтра — техника.

Эдвард Теллер

В отличие от астероидов, кометы обнаруживают в своем движении характерные особенности, которые принято называть негравитационными эффектами. Под негравитационными эффектами понимаются явления, связанные с испарением вещества с поверхности ядра кометы. Под воздействием испаряющегося с его поверхности вещества ядро кометы испытывает реактивное давление, что, в свою очередь, вызывает ускорение ядра. Это ускорение называется негравитационным, и оно может как уменьшать, так и увеличивать скорость движения кометы вокруг Солнца в зависимости от комбинации целого ряда факторов, таких как направление собственного вращения ядра, рельеф поверхности ядра, распределение на поверхности областей активной сублимации и другие. Поэтому определение значений негравитационных ускорений представляет собой весьма важную задачу. Кроме того, вектор результирующего негравитационного ускорения не обязательно проходит через центр ядра, что вызывает изменение скорости вращения ядра, вынужденную прецессию, а значит, изменяет величины негравитационных ускорений. Реактивные силы, вызывающие ускорение (или замедление) движения кометы, заметно действуют только в довольно небольшой части орбиты кометы, располагающейся в окрестности Солнца; на остальной части орбиты комета движется практически только под действием гравитационных сил. Эта особенность действия негравитационных сил дала возможность в прошлом применять достаточно простые методики учета негравитационных ускорений. Так, Маковер предположил, что среднее движение кометы меняется мгновенно в момент прохождения кометой перигелия [Маковер, 1955]. Дубяго разработал свой метод, который нашел широкое применение в прошлом веке [Дубяго, 1950]. Он предположил, что вблизи перигелия мгновенно изменяются все элементы орбиты. Однако эти методы не позволяли получать непрерывную траекторию кометы. Марсден [Marsden, 1969] предложил следующую зависимость непрерывно действующих негравитационных сил от гелиоцентрического расстояния r:

a i= G ie -r/cr -α, G i= A ie -Biτ,

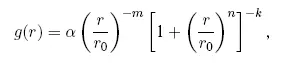

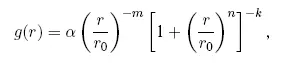

где a i — компоненты негравитационного ускорения, A i, B i — постоянные, τ — время от начальной эпохи (в сутках), деленное на 10 4, c и α — неотрицательные постоянные. Дельземме и Миллер [Delsemme and Miller, 1971] получили зависимость испарения различных льдов от гелиоцентрического расстояния. Сравнение этих зависимостей со световыми кривыми некоторых комет показало, что они очень близки к кривым газовой производительности водяного снега. Для учета влияния негравитационных сил на движение комет С. Секанина предложил эмпирическую зависимость скорости испарения водяного снега от гелиоцентрического расстояния:

где r 0= 2,808 а.е., k = 4,6142, n = 5,093, m = 2,15, α = 0,1113.

Марсден [Marsden et al., 1973] применил эту зависимость для нахождения негравитационных параметров многих комет. В дальнейшем за этим методом закрепилось название «метод Марсдена». В этом методе составляющие негравитационного возмущающего ускорения в орбитальной системе координат направлены соответственно по радиус-вектору, перпендикулярно радиус-вектору в плоскости орбиты и перпендикулярно к плоскости орбиты:

a i= G ig(r), G i= A ie -Biτ(i = 1, 2, 3),

где A i, B i — постоянные, определяемые из наблюдений для каждой кометы, τ — время, прошедшее от начальной эпохи. В настоящее время этот метод активно используется при моделировании действий негравитационных ускорений.

Негравитационные ускорения могут изменять период обращения кометы на величину до нескольких дней. Так, например, орбита кометы Галлея, полученная по наблюдениям 1835 и 1910 гг. без учета негравитационных эффектов, дает ошибку в моменте прохождения кометой перигелия в 1759 г. в 4,3 сут. Для расчетов возможного столкновения кометы с Землей такая ошибка является существенной.

Недостаточно точное знание негравитационных эффектов в движении комет является одной из основных причин, до настоящего времени затрудняющих описание динамики многих комет. Подробные исследования негравитационных ускорений в движении комет были проделаны Секаниной в работах [Sekanina, 1979; 1986], в которых рассматривались различные возможные механизмы, вызывающие отклонение движения комет от гравитационного закона. Им же выдвигались предположения, что эти отклонения могут быть вызваны взрывным процессом, проявляющимся «толчком», заметным в движении кометного ядра. Секанина предложил наряду с орбитальным учитывать и вращательное движение кометного ядра.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу