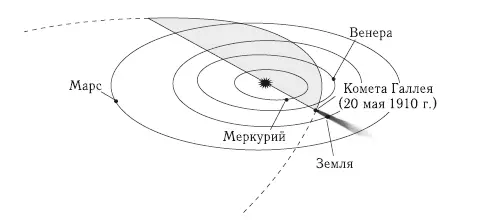

Вследствие такого расположения кометы в момент сближения пылинки и молекулы газа, вылетающие с поверхности ядра и образующие хвост кометы, могли долетать до атмосферы Земли. Сообщение об этой возможности вызвало большую тревогу, а в некоторых местах и панику обывателей. В газетах выдвигалось предположение, что погружение Земли в хвост кометы Галлея вызовет отравление и гибель всего живого на Земле. Однако хвост кометы был настолько разрежен, что прохождение Земли через него не вызвало никаких изменений в земной атмосфере.

Рис. 4.3. Положение кометы Галлея в момент ее тесного сближения с Землей 20 мая 1910 г.

Наиболее вероятным зафиксированным фактом столкновения Земли с ядром кометы, произошедшим в течение прошедшего столетия, является Тунгусское явление. 30 июня 1908 г. произошло уникальное событие — огромный болид вошел в плотные слои земной атмосферы и взорвался на высоте около 10 км, вызвав значительные разрушения в сибирской тайге. Кометная природа этого тела подтверждается многочисленными наблюдаемыми особенностями этого небесного феномена [Гладышева, 2008; Никольский и др., 2008]. Грандиозным событием в Солнечной системе явилось уже упомянутое столкновение фрагментов кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в 1994 г. В июле 1992 года эта комета прошла на расстоянии менее 100 тыс. км от Юпитера и распалась на два десятка фрагментов (см. рис. 4.4 на вклейке).

В период с 16 по 22 июля 1994 г. все фрагменты кометы Шумейкеров— Леви 9, как было предсказано заранее [Клумов и др., 1994], упали на Юпитер, вызвав значительные возмущения в его атмосфере. Пятно (см. рис. 4.5 на вклейке), образовавшееся на диске Юпитера в результате падения фрагмента G (все фрагменты кометы были обозначены буквами английского алфавита), уже через 1 ч 45 мин после падения достигло диаметра 9 тыс. км (1,5 радиуса Земли). Оценки размера ядра материнского тела, сделанные на основании анализа движения отдельных фрагментов, лежат в диапазоне от 2 до 10 км в диаметре [Chernetenko and Medvedev, 1994]. Общее количество энергии, выделившееся при падении осколков кометы, по оценкам различных авторов, находится в диапазоне 10 28–10 30эрг или 10 5–10 7мегатонн тротилового эквивалента.

Хотя опасных для Земли комет гораздо меньше, чем АСЗ, динамические и физические особенности комет таковы, что опасность эта вполне реальна. Если учитывать, что фактор внезапности, непредсказуемости появления опасного объекта играет важную роль в проблеме астеродно-кометной опасности, то наибольшую опасность представляют близпараболические кометы. Среднее количество таких комет, открываемых в год, за последние несколько лет составило 10–15. Однако это число — величина не постоянная. Существуют предположения, что периодически в окрестности Солнца могут наблюдаться «кометные ливни» — явление, когда число близпараболических комет значительно возрастает. Это связано с возмущениями, действующими на ледяные небесные тела, находящиеся на периферии нашей Солнечной системы. Время от времени возмущения заставляют двигаться ледяные тела в направлении Солнца.

По оценкам Бейли [Bailey, 1992], доля ударных кратеров на земной поверхности, вызванных столкновениями с кометами, может достигать 10 % и выше. Особенно интенсивной бомбардировке Земля подвергалась на ранней стадии своего образования.

Кроме того, как уже отмечалось, наклоны орбит комет могут принимать значения от 0 до 180° (в отличие от короткопериодических комет, наклоны орбит большинства которых невелики), а это означает, что для части комет возможно столкновение с Землей на встречных траекториях. При этом скорость столкновения может достигать 72 км/с. Раннее обнаружение близпараболических комет является единственной гарантией того, что в распоряжении землян будет от нескольких месяцев до нескольких лет для предотвращения их возможного столкновения с Землей.

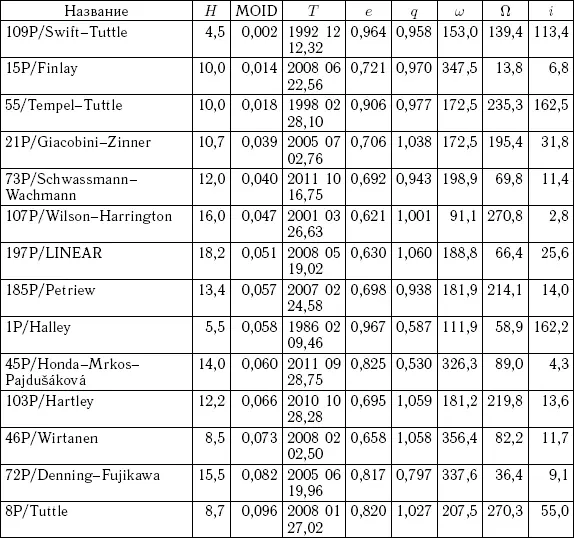

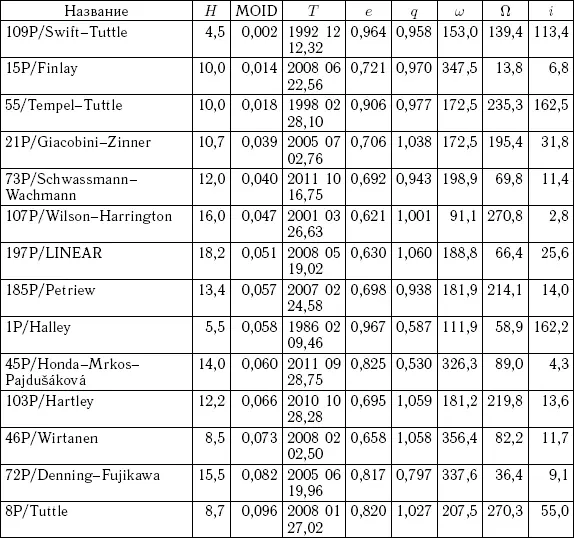

Таблица 4.1. Кеплеровские элементы орбиты и звездные величины комет, MOID которых меньше 0,1 а.е.

Примечание. H — абсолютная звездная величина, T — момент прохождения через перигелий, e — эксцентриситет орбиты, q — перигелийное расстояние в а.е., ω — аргумент перигелия, Ω — долгота восходящего узла, i — наклон орбиты к плоскости эклиптики (последние три величины даны в градусах).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу