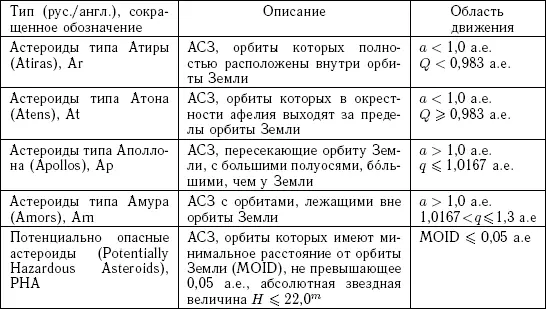

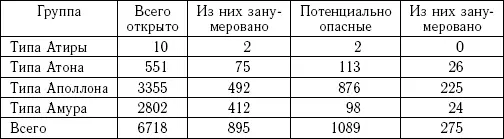

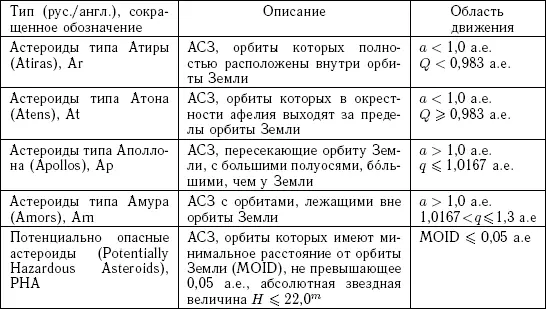

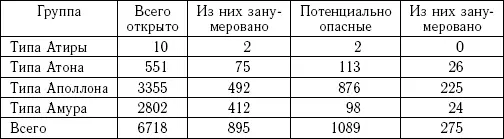

Потенциально опасные астероиды составляют примерно пятую часть всех АСЗ. Подобные тела заслуживают пристального внимания наблюдателей и теоретиков и аккуратного отслеживания изменения их орбит в будущем. Классификация АСЗ приводится в табл. 3.3. Количество открытых на 1 июня 2010 г. астероидов различных типов указано в табл. 3.4

Согласно оценке [Morbidelli et al., 2002], исправленное за эффекты селекции распределение ОСЗ (объектов, сближающихся с Землей), на 32 ± 1 % состоит из астероидов типа Амура, на 62 ± 1 % из астероидов типа Аполлона, на 6 ± 1 % из астероидов типа Атона и примерно на 2 % из астероидов типа Атиры (существование последних было предсказано).

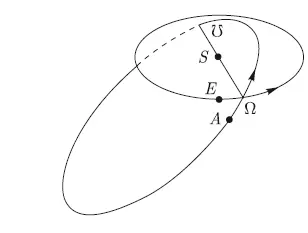

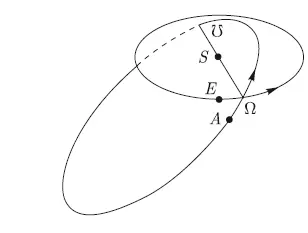

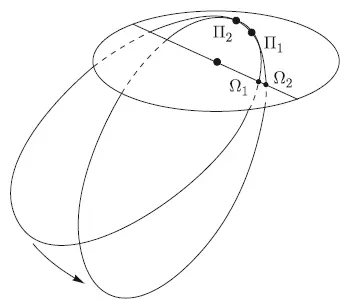

Принадлежность астероида к типу Аполлона или Атона не означает, что орбита астероида обязательно пересекает орбиту Земли: в большинстве случаев пересечение имеет место только в проекции на плоскость эклиптики, а в пространстве орбиты лишь скрещиваются. Реальное пересечение двух орбит имеет место тогда, когда орбита Земли проходит через один или оба узла орбиты тела. Если при этом Земля и тело оказываются на своих орбитах одновременно в непосредственной близости к узлу, то происходит столкновение (рис. 3.7).

Таблица 3.3. Классификация АСЗ

Таблица 3.4. Число открытых АСЗ и потенциально опасных астероидов (на 1 июня 2010 г.)

Рис. 3.7. Взаимное расположение орбит астероида A и Земли E. Показан случай, когда орбита Земли проходит через один из узлов орбиты астероида

3.4. Неустойчивость движения АСЗ

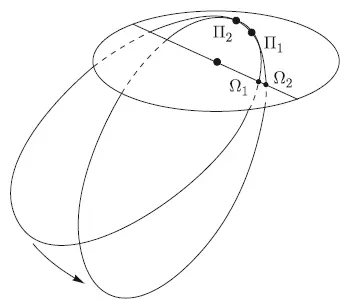

Движение АААА-астероидов совершается в такой области околосолнечного пространства, где оно не может быть устойчивым на длительных интервалах времени, если только какие-либо особые механизмы не поддерживают эту устойчивость. Долготы перигелиев и узлов орбит астероидов на плоскости эклиптики постоянно изменяются под влиянием планетных возмущений. При этом долготы перигелиев, как правило, прогрессивно возрастают, а узлы орбит движутся попятным образом, совершая полные обороты за периоды от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет в зависимости от величины большой полуоси астероида (рис. 3.8). В результате этих изменений орбиты большинства АААА-астероидов периодически пересекаются с орбитами Марса, Земли и других планет. Вблизи эпох пересечения орбит возникает реальная угроза столкновения или тесного сближения астероида с большой планетой.

Теория взаимодействия малых тел с большими планетами при их сближениях впервые была разработана Э. Эпиком [Öpik, 1951; 1976]. Наиболее вероятным результатом сближения является не столкновение, а трансформация орбиты малого тела. Характер трансформации зависит от обстоятельств сближения. В результате тесного сближения орбита малого тела может быть радикально изменена, вплоть до ее превращения в орбиту, сближающуюся с орбитой Юпитера или пересекающую ее. При большой массе планеты и достаточно тесном сближении возможен выброс малого тела по гиперболической траектории за пределы Солнечной системы. Чаще всего хаотические блуждания малых тел между планетами в результате последовательных сближений и трансформаций их орбит заканчиваются выпадением тел на Юпитер, Солнце или выбросом из Солнечной системы. Характерные времена жизни астероидов, сближающихся с Землей и другими планетами земной группы, исчисляются, по современным данным, от нескольких миллионов до десятков миллионов лет, что явно мало по сравнению со временем существования Солнечной системы. Поскольку популяция этих тел в настоящее время достаточно многочисленна, должны иметься постоянные источники, поддерживающие ее существование. Есть много свидетельств в пользу того, чтобы считать Главный пояс астероидов основным источником АААА-астероидов.

Рис. 3.8. Изменение положения орбиты астероида по отношению к орбите Земли из-за движения перигелия. Π 1,Ω 1 — положения перигелия и узла орбиты в эпоху t 1; Π 2,Ω 2 — их положения в эпоху t 2(собственное движение узла при этом не учитывалось)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу