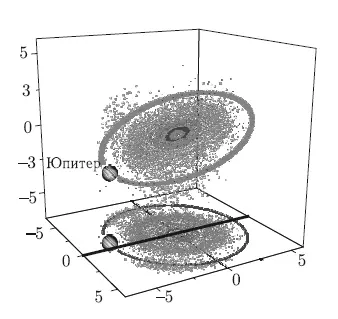

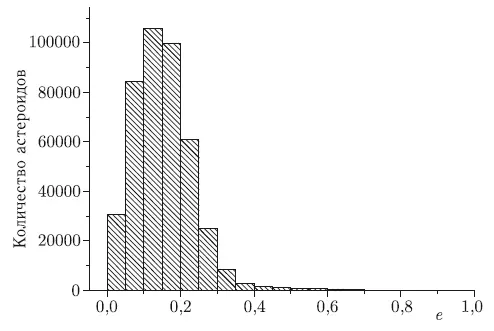

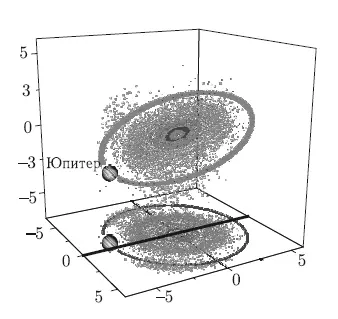

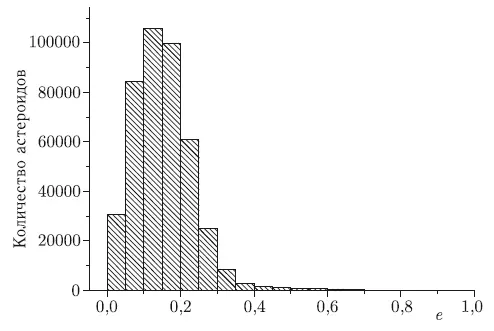

Проекция положений малых планет на плоскость эклиптики в некоторый момент времени дает достаточно наглядное представление о расположении пояса астероидов относительно орбит больших планет (рис. 3.3). Рисунок 3.3 демонстрирует также некоторые особенности движения тел Главного пояса. Сравнительно небольшие эксцентриситеты орбит большинства астероидов (среднее значение эксцентриситета близко к 0,14; рис. 3.4) не позволяют им проникать внутрь орбиты Марса. На рисунке 3.3 также видно, что астероиды держатся на значительных расстояниях от Юпитера, избегая тесных сближений с ним.

Известны всего лишь около 30 занумерованных малых планет с перигелиями за орбитой Юпитера, но большими полуосями орбит, меньшими, чем у Нептуна. Почти все они были открыты недавно и получили общее название «кентавры», поскольку некоторые из них проявляют черты двойственности: временами они обнаруживают кометную активность, связанную с испарением вещества.

Рис. 3.3. Солнечная система: астероиды и орбиты планет в координатах X, Y, Z. Даны проекции на плоскости координат XY, YZ, XZ

Рис. 3.4. Распределение астероидов по эксцентриситету орбит

Характерным примером является кентавр Хирон ((2060) Chiron). Многие кентавры имеют весьма вытянутые орбиты (Фолус, Асболус).

Ряд малых планет, таких как (5335) Damocles, (15504) 1999 RG 33, (20461) Dioretsa, (65407) 2002 RP 120и др., не обнаруживающих кометной активности, движутся по орбитам, схожими с орбитой кометы Галлея. Их часто называют дамоклоидами по имени первой занумерованной малой планеты этого типа. Орбиты многих из них имеют очень большие наклоны к эклиптике. Астероиды (20461) Dioretsa и ряд других имеют наклоны орбит свыше 90°. Движение при наклоне свыше 90° считается обратным — происходящим по часовой стрелке, т. е. противоположным движению большинства тел Солнечной системы. Название Dioretsa навеяно как раз этой особенностью движения данного астероида, поскольку прочитанное справа налево оно совпадает с английской транскрипцией слова астероид. Весьма вероятно, что дамоклоиды являются ядрами угасших комет. Их происхождение связано с эволюцией почти параболических комет из облака Оорта под влиянием планетных возмущений и их захватом на короткопериодические орбиты [Asher et al., 1994; Бирюков, 2007].

В 1949 г. К. Эджворт [Edgeworth, 1949], а в 1951 г. Дж. Койпер [Kuiper, 1951] высказали предположение о существовании популяции небесных тел за орбитой Нептуна. В 1992 г. была открыта первая в этом внешнем поясе малая планета 1992 QB 1(a = 44 а.е., e = 0,08, i = 2°, диаметр ∼ 200 км). К настоящему времени известно около 1100 объектов с большими полуосями орбит, большими, чем у Нептуна. Новая популяция получила название пояса Эджворта — Койпера (или пояса Койпера). Количество открытых в этом поясе малых тел быстро увеличивается. Прогнозируется существование в области 30–50 а.е. нескольких десятков тысяч транснептуновых объектов с диаметрами более 100 км.

Многие транснептуновые объекты движутся в соизмеримости 2:3 с Нептуном, подобно тому как это имеет место для Плутона, или в иных соизмеримостях. Плутон является лишь одним из объектов пояса Эджворта — Койпера, и к тому же не самым крупным. Резолюцией Генеральной ассамблеи МАС в 2006 г. он был лишен статуса большой планеты Солнечной системы и теперь рассматривается как карликовая планета (134340) Pluto наряду с такими объектами пояса Эджворта — Койпера, как (136199) Eris, (136472) Makemake и другие.

Помимо «классических» транснептуновых объектов, подобных 1992 QB 1(сейчас (15760) 1992 QB 1), т. е. имеющих малый эксцентриситет и малый наклон орбиты, и объектов типа Плутона, находящихся в соизмеримости с Нептуном, за орбитой Нептуна обнаружены объекты на сильно вытянутых и иногда сильно наклоненных орбитах, образующие так называемый рассеянный диск. Афелии орбит объектов рассеянного диска (scattered disk objects) располагаются на расстояниях в десятки и сотни астрономических единиц от Солнца.

Кентавры, по-видимому, являются продуктами динамической эволюции объектов пояса Эджворта — Койпера [Jewitt, 2002], образуя промежуточное звено между объектами этого пояса, скорее всего объектами рассеянного диска, и короткопериодическими кометами семейства Юпитера или других внешних планет.

Близко к внутреннему краю Главного пояса, но все же на заметном расстоянии от него, находятся астероиды группы Венгрии (названной по имени первого открытого объекта этой группы (434) Hungaria). Большие полуоси их орбит группируются около значения 1,93 а.е.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу