Патриаршество Иова ознаменовалось не только великими потрясениями, но и важными церковными деяниями. По инициативе патриарха были канонизированы: Василий Блаженный, Иосиф Волоцкий (до этого он был лишь местночтимым), казанские святители Гурий и Варсонофий. Мощи святителя Германа Казанского были перенесены в Свияжск. В 1591 году были перенесены мощи святителя Филиппа Московского из тверского Отроча монастыря на Соловки, и ему установлено празднование. Канонизированы также Антоний Римлянин, Корнилий Комельский, местные празднования установлены князю Даниилу Московскому, князю Роману Углицкому. В канонизации святых патриарх Иов видел дальнейшее умножение славы Русской церкви, ибо он вполне разделял идею «Москва - третий Рим», что и запечатлел в своем «Завещании» и в «Повести о царе Феодоре Иоанновиче», проявив себя тем самым и как церковный писатель. При патриархе Иове в ранг митрополий были возведены епархии Новгородская, Ростовская, Казанская и Крутицкая (Сарская и Подонская), архиепископиями стали Вологодская, Суздальская, Рязанская, Тверская, Смоленская и Нижегородская кафедры. Вновь образованы епископии Астраханская, Псковская, Карельская. Смута и потеря телесного зрения прервали деятельность выдающегося русского святителя. А вскоре, 19 июня 1607 года он мирно отошел ко Господу в том же Старицком монастыре, где и начинал в юности свой духовный подвиг.

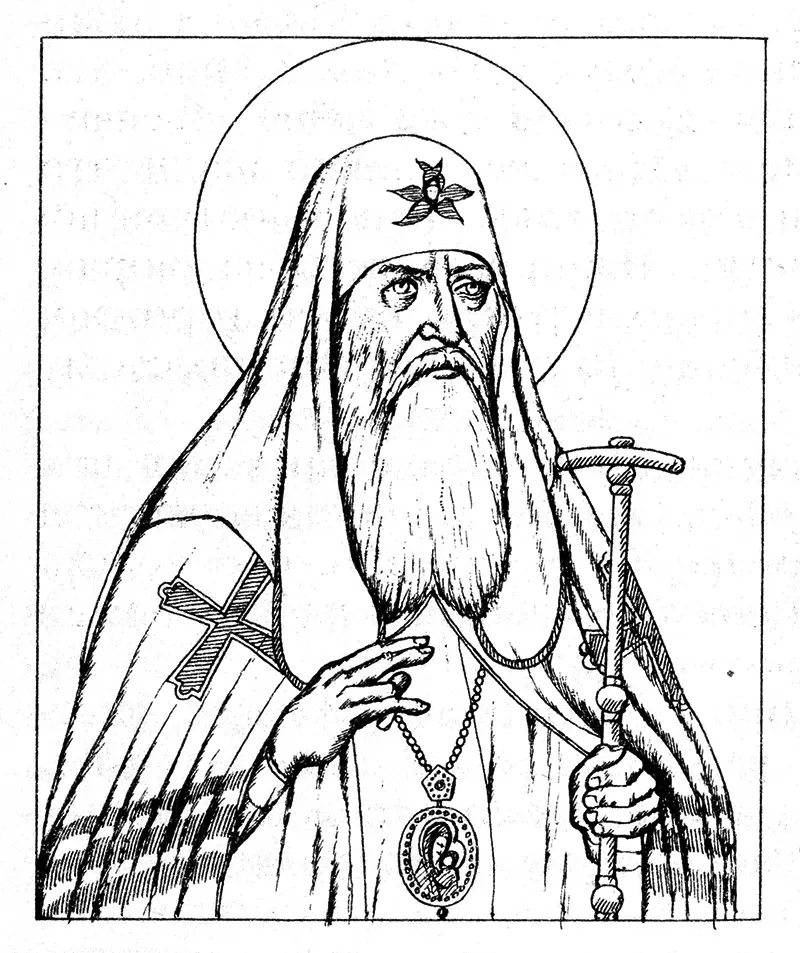

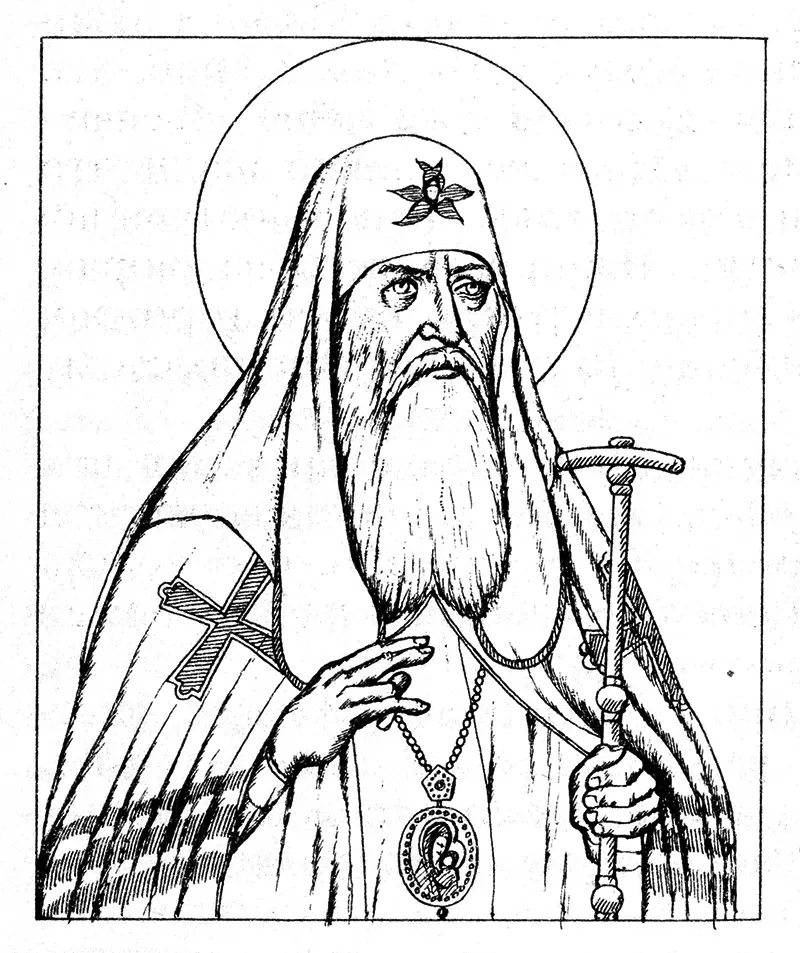

ПАТРИАРХ ЕРМОГЕН (1606-1612)

Родился около 1530 года. В миру носил имя Ермолай. Одни полагают, что он родом из князей Голицыных. Но это ничем не подтверждается. Отсутствие документов и неизвестность его мирской фамилии говорит в пользу тех, кто считает, что будущий Патриарх был родом из посадских людей. Первые достоверные данные фиксируют Ермогена в г. Казани в 1579 году, когда он был рукоположен священником гостинодворской Никольской церкви и в этом сане в том же году стал свидетелем обретения чудотворной Казанской иконы Богоматери.

Он первый описал это событие, поведал о многочисленных знамениях благодати от этой иконы, составил ей службу, что сразу принесло ему известность. С тех пор удивительная мистическая нить связала его жизнь с Казанским образом Пресвятой Богородицы. В 1583 году Ермоген принял монашество и стал игуменом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. В 1589 году, при учреждении патриаршества, он был хиротонисан в первого митрополита Казанского. Сразу проявил себя как деятельный иерарх. По его ходатайству была установлена поминальная суббота после Покрова Богородицы для поминовения всех воинов, павших при взятии Казани, и всех местных страдальцев за веру христианскую. Ермоген перенес мощи святителя Германа в Свияжск в 1592 году. А в 1595 г. он же открыл мощи Гурия и Варсонофия.

3 июня 1606 года Ермоген был по полному чину, как тогда полагалось, поставлен патриархом Московским и Всея России. Смерть Лжедмитрия I была известна достоверно только Москве и округе. Русская периферия не имела на этот счет точных сведений, а желание верить в «законного», «прирожденного» царя было очень велико. Хаос смуты продолжался. И в этом хаосе явился новый лжеспаситель - Лжедмитрий II. К нему примкнули князь Григорий Шаховской и ряд других бояр. Был пущен слух, что Димитрий не был убит в Москве, а сумел бежать (вторично «чудесно» спасся). В окружении польских войск, запорожских и донских казаков, множества иного бродячего люда Лжедмитрий II в августе 1607 года появился в пределах России, а 1 июня 1608 года вплотную подошел к Москве, став лагерем в Тушино. К Тушинскому вору, как называли тогда этого самозванца, стали перебегать из Москвы многие бояре. Марина Мнишек признала в нем своего законного мужа. Но характерно, что ее духовник-иезуит для успокоения совести все же тайноповенчал ее с новым самозванцем... В Риме и в Польше отлично знали, что этот Димитрий - авантюрист, и тем не менее вновь «поставили» на него. Сохранились тайные инструкции приближенным «вора», исходившие от Римской курии. Суть их в том, чтобы осторожно, но неуклонно вести дело к подчинению Русской церкви римскому папе, то есть к унии.

Защищаться Россия практически не могла. Еще ранее, когда в южных и центральных областях началась крестьянская война под водительством Ивана Болотникова, 15 тысяч русского войска перешли под Калугой на его сторону. Оставшаяся верной армия едва могла обеспечить оборону столицы.

Читать дальше