Прежде чем обратиться к толкованию притч Иисуса, мы в настоящей главе скажем о предыстории притчевого жанра в ветхозаветной традиции. Затем попытаемся ответить на вопрос, почему Иисус говорил притчами. Далее будут рассмотрены различные способы классификации притч: по месту и времени произнесения, по содержанию, по длине, по иным критериям. Объектом нашего внимания также станут основные конструктивные элементы притчи, ее образность и поэтика. Заключительный раздел главы будет посвящен способам интерпретации притч как в древности, так и в Новое время.

1. Притчи в Ветхом Завете

Еврейское слово «машал» (משׁל māšāl) , переводимое как «притча», изначально применялось к любому афоризму, содержание которого шире, чем его буквальный смысл. Для иллюстрации той или иной мысли «машал» может включать в себя сравнение, пример или метафору. Со временем термин стал употребляться для обозначения басни или притчи, построенной по принципу аллегории или подобия: та или иная истина в «машале» разъясняется с использованием образов из иной сферы. В частности, для описания качеств или действий человека используются образы из мира растений или животных. В Септуагинте термин «машал» чаще всего (в двадцати восьми случаях из тридцати) переводится как παραβολή («сравнение», «сопоставление», «подобие», «притча»). Элемент сравнения имеет ключевое значение для формы притчи.

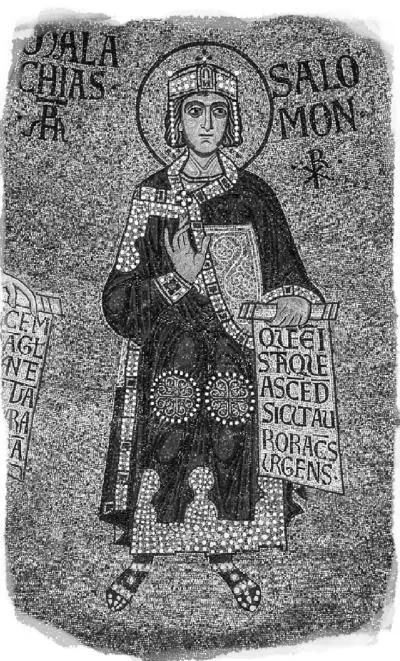

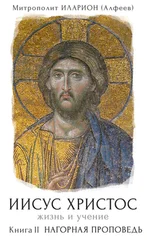

Царь Соломон . Мозаика. XII в.

В Ветхом Завете термин «машал» применяется в первую очередь к притчам царя Соломона, собранным в единую книгу. Эти притчи представляют собой краткие наставления; некоторые из них имеют аллегорическую форму. В частности, те или иные качества или поступки человека сравниваются с качествами животных или явлениями природного мира:

Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни по- | велителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник (Притч. 6:6 11).

Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины (Притч. 6:27–29).

Некоторые притчи Соломона представляют собой афоризмы, построенные по принципу противопоставления. Глупости противопоставляется мудрость, лени – трудолюбие, нечестию – праведность:

Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему…

Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти.

Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего.

Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим.

Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает.

Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый.

Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются.

При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество.

Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается (Притч. 11:1, 4-11).

Целый ряд афоризмов содержит сравнения между отдельными качествами человека и животными, явлениями природного мира или изделиями человеческих рук:

Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и – безрассудная (Притч. 11:22).

Гроза царя – как бы рев льва: кто раздражает его, тот грешит против самого себя (Притч. 20:2).

Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично.

Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха.

Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он доставляет душе господина своего отраду.

Читать дальше