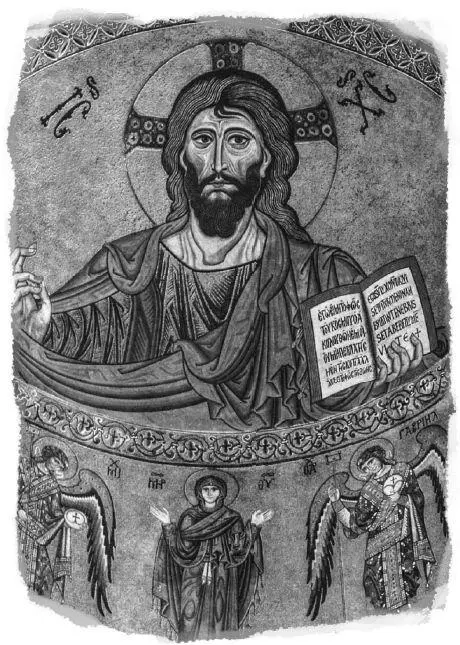

Спас Вседержитель . Мозаика. XII в.

С нашей точки зрения, поучение не является притчей: его следует рассматривать отдельно от притч – внутри той речи, частью которой оно является [4] Эта речь будет рассмотрена в 6-й книге серии «Иисус Христос. Жизнь и учение».

.

Спас Вседержитель . Мозаика. XX в.

В настоящей книге мы обратимся только к тем историям, которые представляют собой полноценные притчи – с фабулой, сюжетом и действующими лицами. Они будут рассматриваться в той последовательности, в какой были произнесены, насколько ее возможно восстановить по трем синоптическим Евангелиям. Соответственно, притчи будут разделены на три категории: относящиеся к галилейскому периоду служения Иисуса; произнесенные на пути из Галилеи в Иерусалим; произнесенные в Иерусалиме в последние дни Его земной жизни.

Глава 1

Притчи Иисуса и их понимание

Что такое притча? Научная дискуссия вокруг этого вопроса продолжается уже не одно столетие, и однозначного ответа ученые не нашли. Тем не менее практически все исследователи сходятся в том, что центральным формообразующим элементом притчи является метафора [5] См.: Jones I. V The Matthean Parables. P. 56–68.

. Без метафоры не может быть притчи, и каждая притча может быть названа расширенной метафорой [6] Perrin N. Jesus and the Language of the Kingdom. P. 56 (“A parable is an extended metaphor..”).

. При этом, разумеется, далеко не всякая метафора представляет собой притчу.

В литературоведении притчей обычно называют короткий рассказ, в котором используется метафорический язык для выражения той или иной нравственной истины.

Иисус очень часто излагал Свои поучения в форме притч. От общего объема Его поучений, вошедших в четыре Евангелия, треть (или около тридцати пяти процентов) составляют притчи [7] Young B. H. The Parables. P. 7; Snodgrass K. R. Stories with Intent. P. 22.

. Использование притчи в качестве основной формы передачи духовно-нравственных истин было настолько характерным для Иисуса, что евангелисты специально отмечали: Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им (Мф. 13:34); И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им… (Мк. 4:33–34). Когда Иисус переставал говорить притчами, это даже вызывало удивление: Вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой (Ин. 16:29).

В синоптических Евангелиях термин παραβολή («притча», «подобие», «сравнение») употребляется не только по отношению к полноценным притчам. Им могут быть обозначены: пословица или поговорка (Лк. 4:23; 6:39); изречение (Мф. 15:15; Мк. 7:17); метафорическое высказывание (Мк. 3:23; Лк. 5:36); наставление на нравственную тему (Лк. 14:7); афоризм (Мф. 9:12; Мк. 2:17; Лк. 5:31) и т. д. [8] См.: Haufe G. Παραβολή. P. 15.

Так, например, Иисус употребляет термин παραβολή («притча») по отношению к высказыванию: Врач! исцели Самого Себя (Лк. 4:23). Однако в Синодальном русском переводе этот термин передан как «присловие», что вполне соответствует характеру высказывания: это, скорее, пословица, присказка, чем полноценная притча.

Евангелия содержат более тридцати полноценных притч – рассказов с одним или несколькими действующими лицами (или образами), содержащих в себе нравственный урок (или уроки). Если включить в число притч краткие изречения и сравнения, имеющие форму иносказания и приближающиеся к притче по типу изложения, то их общее количество превысит шестьдесят [9] Ученые по-разному оценивают общее количество притч, содержащихся в Евангелиях. А. Юлихер комментирует 53 притчи (Julicher A. Die Gleichnisreden Jesu), Ч. Додд (Dodd C. H. Parables of the Kingdom) – 32, Й. Иеремиас (Jeremias J. The Parables of Jesus) – 41, Б. Скотт (Scott B. B. Hear Then the Parable) – 30, А. Хультгрен (Hultgren A. J. The Parables of Jesus) – 38, Г. Вермеш (Vermes G. The Authentic Gospel of Jesus) – 40. А. Хантер считает, что общее число притч в Евангелиях – около 60 (Hunter A. M. Interpreting the Parables); Т. У. Мэнсон насчитывает 65 притч (Manson T. W. The Teaching of Jesus. P. 69).

.

Читать дальше