1 ...6 7 8 10 11 12 ...21

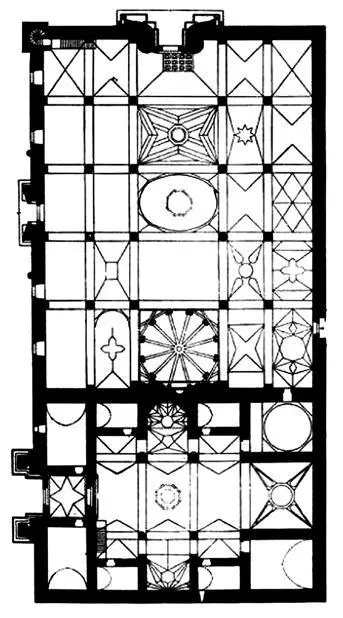

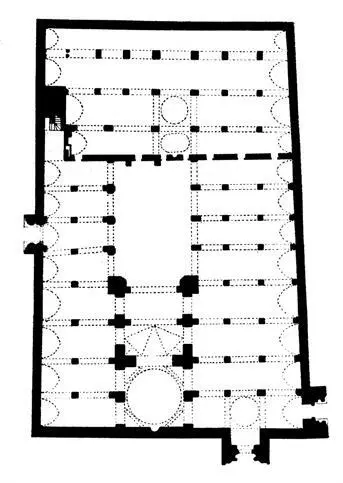

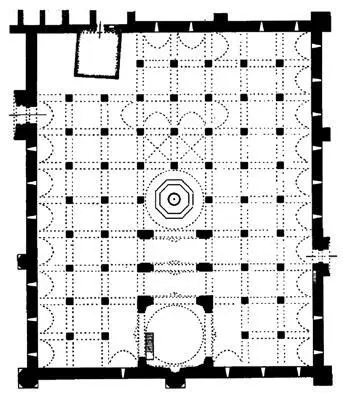

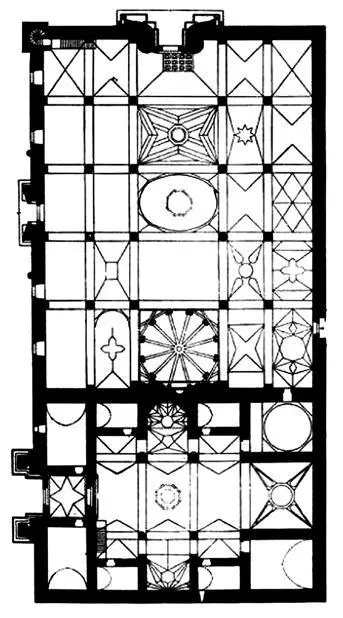

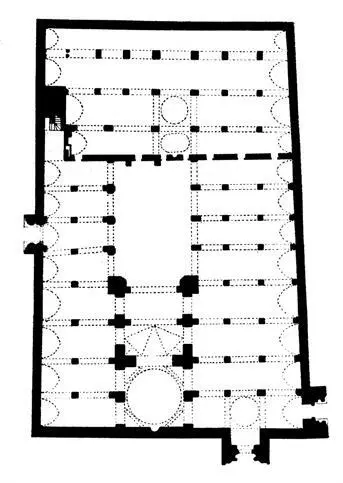

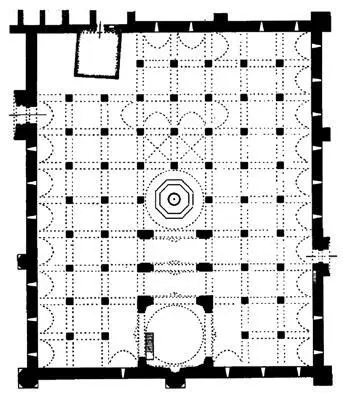

Планы «официальных сельджукских мечетей» XIII в.:

Улу-джами вДивриги, Улу-джами в Малатъе (Батталгази),

Хуанд-хатун-джами в Кайсери (поАсланапа, Созену)

Говоря о программной унификации сельджукской архитектуры, необходимо отметить, что постройки султаната Рума, организуя вокруг себя городское пространство, потребовали и особого оформления фасадов, что привело к появлению особого знакового элемента декора, – «сельджукского портала» 27. Сложившаяся в первой трети XIII в. устойчивая портальная композиция с остроугольной сталактитовой нишей служила «репрезентативной маской» зданий и являлась частью понятного современникам визуального кода, передаваемого не только с помощью строительных надписей, но и посредством самой своей структуры, резного орнамента, рельефных изображений. «Сельджукский портал» маркировал идею сильной государственной власти, в тот момент однозначно отождествляемой с династией Сельджуков Рума. В этом качестве он появляется на фасадах караван-сараев, мечетей и медресе, воздвигаемых от имени султанов, но не использовался в постройках на подчиненных землях без указания формулы вассалитета (как показывает пример комплекса в Дивриги) 28.

Мечети Сельджуков Рума взяли на себя и выполнение новой для мусульманских культовых построек функции. Большие мечети предыдущих столетий появлялись, как правило, внутри городской застройки, часто на месте христианских храмов. «Официальные мечети» в быстро растущих торговых городах Рума часто закладывались вне цитаделей и становились новыми «точками конденсации» мусульманского населения, организуя вокруг себя новые кварталы и зачастую предоставляя им необходимую инфраструктуру, – больницу в Дивриги, медресе в Малатье, целый комплекс Хуанд-хатун с учебным заведением, благотворительной столовой и хамамом (а соответственно – и с налаженным водоснабжением) в Кайсери. В этом качестве религиозные ансамбли XIII в., направляя развитие городов в рамках высокого патроната, оказались предтечами более поздних благотворительных комплексов-куллие, вокруг которых складывались кварталы османских столиц: проспективное инфраструктурное «программирование» анатолийских поселений, начатое сельджукским патронатом, также окажется достойным подражания.

Улу-джами, Дивриги. Интерьер. Центральный неф. Вид с севера

Эшрефоглу-джами, Бейшехир. Центральный неф. Вид с севера

После поражения при Кёсе-даге (1243) Сельджуки Рума были вынуждены признать сюзеренитет монгольских ильханов. Ослабление правящей династии, борьба ее ветвей за власть, разделение султаната привели к девальвации значения «официальной сельджукской мечети». Разрушение монаршего архитектурного патроната выдвинуло новых заказчиков – верхушку сельджукской и монгольской администрации, вассальных князей приграничных марок, религиозные братства 29; изменился и сам заказ – во второй половине XIII в. его объектом стали прежде всего небольшие квартальные мечети, компактные медресе, дервишеские обители (текке, завие) и благотворительные сооружения (больницы, караван-сараи). Но несмотря на политический кризис, инерция авторитета Сельджуков Рума еще несколько десятилетий заставляла заказчиков и архитекторов использовать в городских мечетях элементы унифицированной иконографической парадигмы – купольные михрабные ячейки, световые колодцы в интерьере, «сельджукские порталы» (Хаджи Кылыч-джами в Кайсери (1250), Улу-джами в Байбурте (1283), Эшрефоглу-джами в Бейшехире (1299) 30).

Безусловно, далеко не все мечети, возводимые на территориях Рума, были включены в такую более или менее выраженную «государственную программу»: будучи направлена на прокламацию власти конийских султанов, она логично проявлялась прежде всего в крупных мечетях, возводимых или перестраиваемых в наиболее значимых в политическом или экономическом отношении центрах, где эта прокламация была актуальна. На фоне памятников, соответствовавших султанскому заказу, существовало и значительное количество культовых зданий, выполнявших лишь ритуальную функцию и не претендовавших на следование «типовой» модели или архитектурное цитирование какой-либо известной постройки. Большинство таких небольших квартальных или базарных мечетей (в турецкой историографии и быту они, как правило, обозначаются словом месджит в противовес большой пятничной джами), которые строились сельджукскими чиновниками, купцами, гильдиями, имеют схожую композицию – квадратный в плане молитвенный зал, часто с входом в углу, перекрытый куполом на тромпах либо на «турецких треугольниках» 31, иногда – небольшой сводчатый портик или пронаос в антах, в некоторых случаях – дополнительное помещение гробницы заказчика (месджиты Хаджи Феррах и Эрдемшах в Конье, Акшебе Султан в цитадели Алании, Гюдюк Минаре в Акшехире 32). «Аполитичность» и ординарность подобных памятников позволила им избежать «идеологических» перестроек, а простота архитектуры уберегла от зачастую еще более разрушительных ремонтов. Более того – именно этот тип, по конструкции и композиции близкий к небольшим византийским церквям, получил распространение на северо-западе Малой Азии и во многом повлиял на формирование османской мечети. Появление в анатолийских городах небольших месджитов синхронно отмеченной для восточно-христианской архитектуры тенденции к уменьшению размеров молитвенных сооружений 33; однако применительно к месджитам речь должна идти, вероятно, не об индивидуализации поклонения, а лишь об оптимальных размерах культового здания для определенного количества регулярно пользующихся им молящихся.

Читать дальше