В России в 1860-1870-е гг. храмы в «византийском стиле» были построены и в Петербурге, и на окраинах империи. Одним из первых примеров может служить церковь у Греческого посольства в Петербурге (1863–1866) по проекту Р.И. Кузьмина. Прототипами этой церкви служили малые византийские храмы Греции, но она отличалась от них симметричностью композиции и сухостью прорисовки деталей. В аналогичном стиле построены храмы по проектам Д.И. Гримма в Херсонесе (1861–1879) [75]и Тифлисе (1865–1870-е гг.). Эти сооружения отличает скрупулезное воспроизведение подлинных деталей византийского зодчества – двухчастные и трехчастные окна и аркады, опирающиеся на массивные колонны, плоский купол с полуциркульными окнами барабанов, аркатурные пояса.

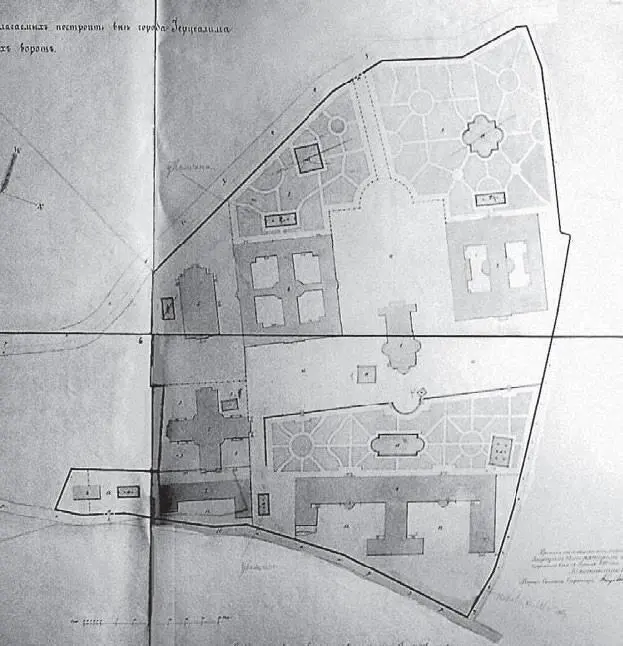

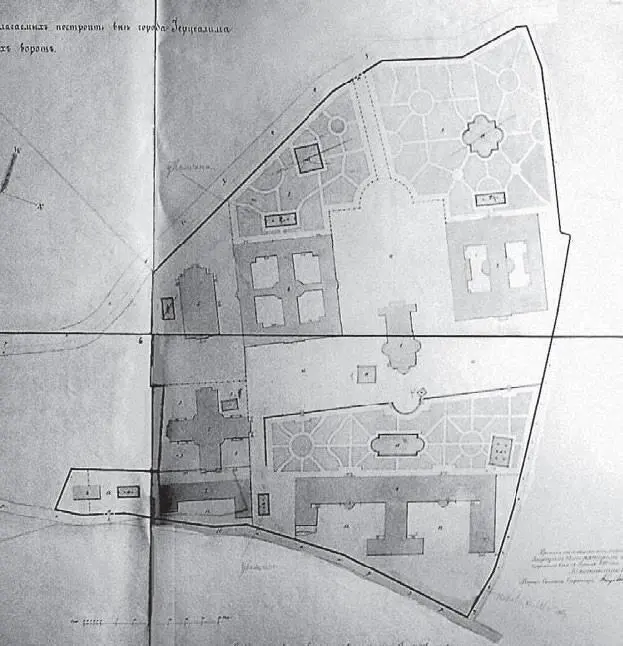

План Русского подворья. Арх. Ф.И. Эппингер. 1860 г. АВПРИ.

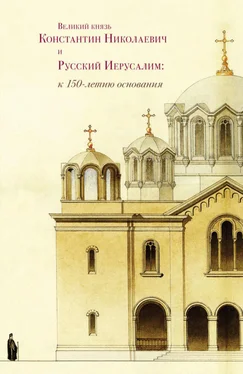

Собор св. Троицы в Иерусалиме (1860–1864), являющийся результатом коллективного творчества архитекторов Ф.И. и М.И. Эппингеров, принадлежит к самым ранним сооружениям, построенным в «византийском стиле». Некоторые особенности композиции и облика храма св. Троицы обнаруживают генетическое родство с классической традицией или представляют своеобразный синтез черт древнего византийского зодчества и зодчества Нового времени, где одно невозможно отделить от другого. На архитектурный облик собора св. Троицы в Иерусалиме, несомненно, оказал влияние стиль соборов афонских монастырей. Хотя в данном случае говорить ни о подражании, ни о заимствовании нельзя. Их роднит обращение к одному прототипу: величественного восходившего к византийским образцам пятикупольного, четырехстолпного храма. Столь же неоднородно происхождение плана собора, имеющего форму латинского креста. Центральная часть храма с пятикупольным завершением и гранеными апсидами с трех сторон отделена от западной части – нартекса с двумя башнями – трехнефной трапезной. Такая форма плана восходит к ранневизантийским сирийским церквям VI–VII вв., позже в XI–XIV вв. такие церкви строились в Восточной Европе: Сербии, Болгарии. Троицкий собор Русского подворья, а также церковь великомученицы Александры в здании Русской Духовной Миссии принадлежат к одному типологическому ряду с этими сооружениями, стилистически они развивают ту же архитектурную тему.

Эта разновидность «византийского стиля» как нельзя лучше отвечала идее панславизма, популярной в России в это время. Не случайно он стал достаточно широко применяться при строительстве русских церквей за границей. В большинстве своем это были храмы в честь святых, событий и праздников, связанных с юбилеем введения христианства и памятью событий Русско-турецкой войны [76]. Такие соборы были построены в Риге (1880-е гг., арх. Р. Флуг), Гельсингфорсе (1868 г., арх. И.А. Варнек), Варшаве (1894-1900-е гг., арх. Л.Н. Бенуа), Софии (1897, арх. А.Н. Померанцев).

В 1880-1890-е гг. на смену «византийскому» стилю в русской архитектуре приходит «русский» стиль. Этому способствовало проведение в 1881 г. двух больших архитектурных конкурсов: на проект «Храма у подножия Балкан» и на проект храма на месте покушения на жизнь императора Александра II [77], в условиях которых были сформулированы требования проектирования в стиле XVII в. Причиной того, что именно в это время в русской архитектуре обозначился поворот к определенным историческим прототипам, было не только воцарение Александра III, но и события в политической жизни России, связанные с Русско-турецкой войной 1877–1878 гг. Данная разновидность «русского» стиля была принята для строительства русских церквей за границей в это время. Характерным примером церкви, построенной в «русском» стиле, принявшим за основу памятники московского и ярославского зодчества XVII в., является церковь св. Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Строительство этой церкви явилось отражением нового этапа поисков национальной самобытности в архитектуре. Традиционное пятиглавие с луковичной формой куполов, использование в архитектурном убранстве декоративных элементов древнерусского зодчества являлось для современников знаком национальной русской архитектуры.

Сергиевское подворье (1886–1890). Фото конца XIX в.

Для гражданских построек этого времени было свойственно применение различных стилей. В декоративном убранстве фасадов Александровского и Сергиевского подворий были использованы элементы ордерных стилей поздней эклектики «ренессанс» и «барокко», а фасады церкви Александра Невского, являющейся частью Александровского подворья традиционно решены в «византийском стиле». В архитектурном убранстве фасадов Николаевского подворья появляются элементы стиля «модерн».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу