Итог созидательной деятельности Бога

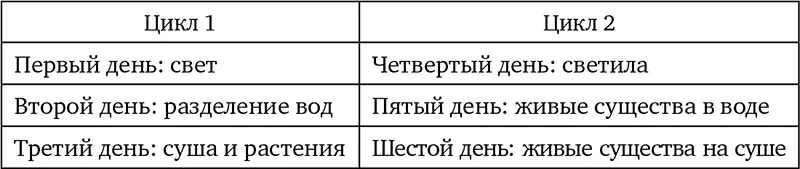

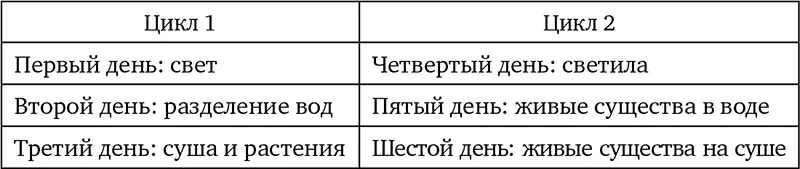

Повествование о шести днях творения (Быт 1–2) традиционно называется «Шестоднев». Нетрудно заметить, что созидательная деятельность Бога как бы делится на два цикла, обладающих сходной последовательностью.

Два «цикла» творения по Шестодневу

Сотворение человека имеет кульминационный характер — это вершина процесса творения. Согласно Шестодневу, человек заключает в себе уникальное двуединство: созданный в шестой день, он принадлежит животному миру, но в то же время «он является как бы божественной печатью, которой запечатлено творение» [54] Мень А., прот. Исагогика. Ветхий Завет.

. После создания человека Бог определяет, что все не просто хорошо, но «очень хорошо» (Быт 1:31) — сотворенный Богом мир стал всецело совершенным.

Седьмой день — благословение Бога творению

Поэтому в седьмой день Бог уже не создавал ничего нового, но пребыл «в покое». О значении седьмого дня говорится с особой торжественностью — «И благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Быт 2:3). В Библии сотворение мира соотнесено с семидневной неделей, и седьмой день — суббота — есть священный день, день покоя для всех (Исх 20:8–11) [55] Само название этого дня — «суббота» (евр. «шаббат»), по-видимому, связано с глаголом «шават» («пребывать в покое»), который фигурирует в Быт 2:2–3 — Бытие / Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. С. 17.

. «Покой» Бога, конечно, не означает, что Он удалился из мира и не принимает никакого участия в его делах — Бог продолжает поддерживать и хранить мир Своей живительной силой (ср. Ин 5:17).

Актуальный смысл Шестоднева

Современная наука предлагает различные теории и гипотезы о происхождении вселенной и жизни на Земле, при этом библейское повествование рассматривается в качестве одной из гипотез и подвергается критическому естественно-научному анализу. Однако при анализе Шестоднева важно помнить, что он представляет собой поэтический текст, написанный образным языком, доступным для понимания его первых читателей. Конечно, возможно сопоставлять Шестоднев с научными гипотезами о становлении мира — уже ранние христианские авторы при толковании Шестоднева активно привлекали научные знания своих эпох [56] Ср., к примеру, Василий Великий, свт . Беседы на Шестоднев.

. При этом нельзя забывать, что основной смысл этого текста — религиозный [57] По своему жанру Шестоднев относится к библейской поэзии, он напоминает богослужебный гимн. Священный автор использует семь рефренов (повторяющихся фраз): 1) «И сказал Бог». 2) «Да будет». 3) «И стало так». 4) Пояснение. 5) «И увидел Бог». 6) «И назвал Бог». 7) «И был вечер…».

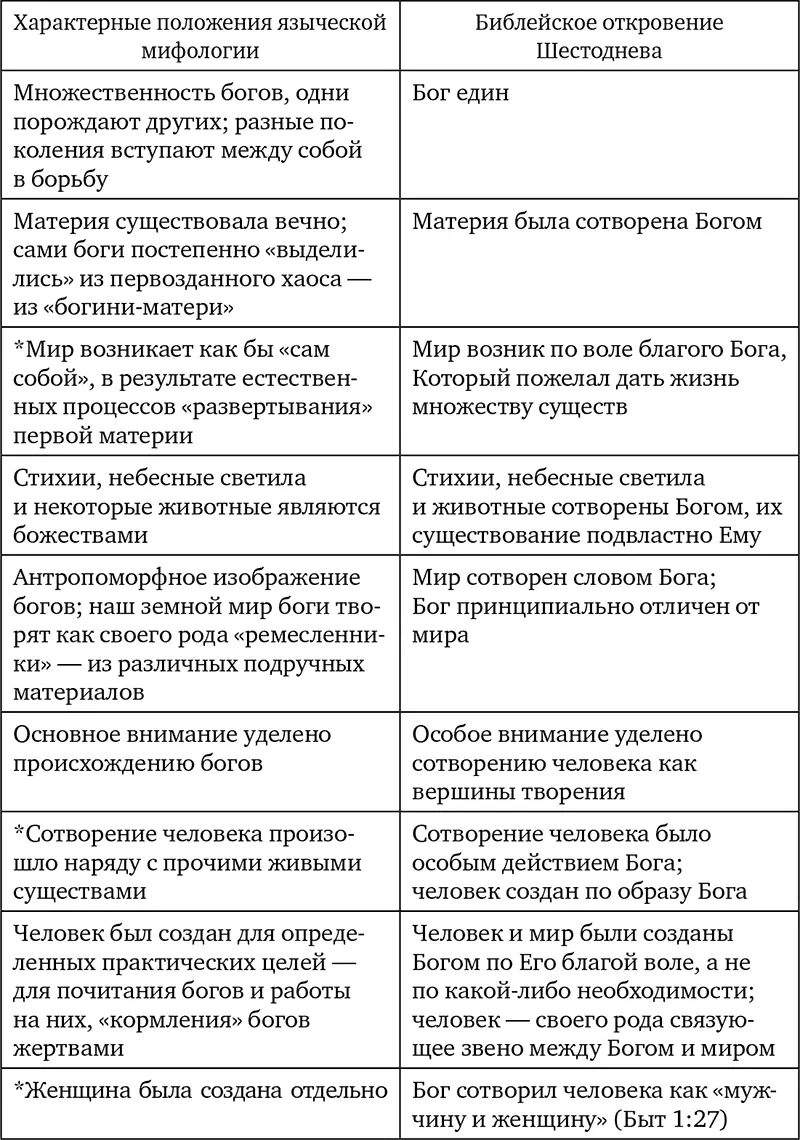

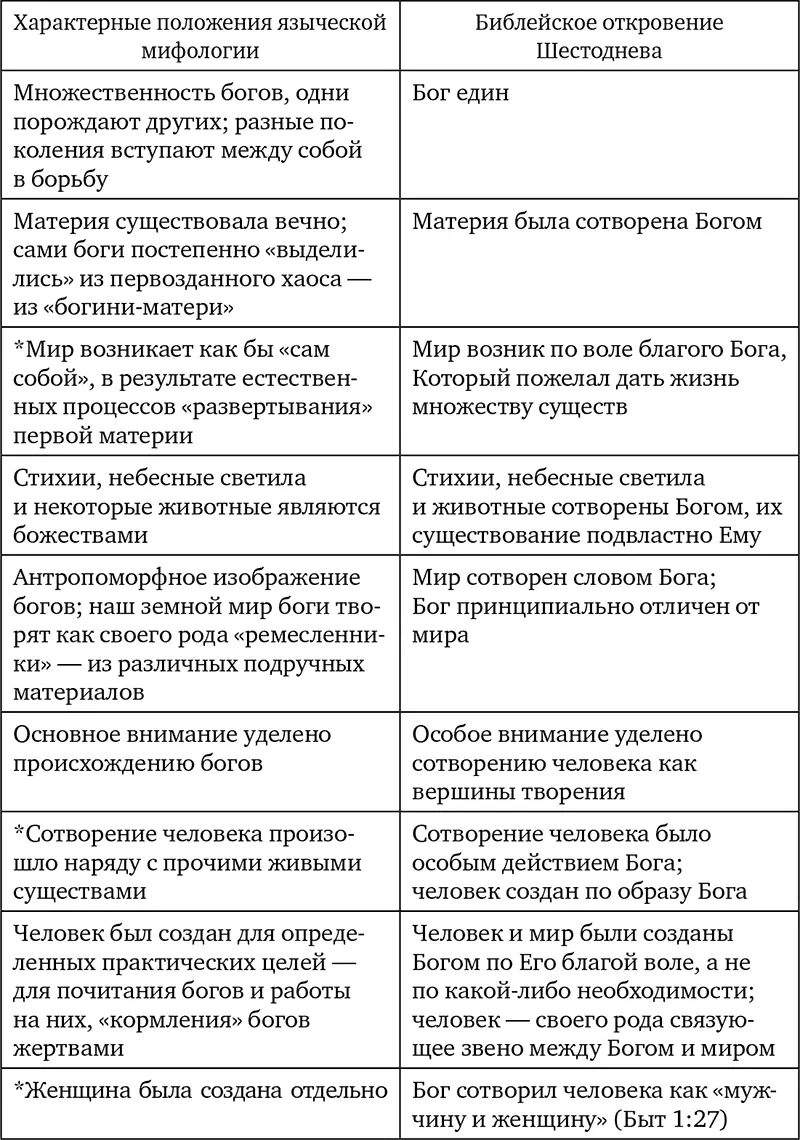

. Цель священного автора — не представить естественно-научную картину формирования вселенной, а сообщить читателям важнейшие истины о Боге-Творце. Чтобы ярче понять новизну библейского откровения, Шестоднев необходимо рассматривать на фоне космогоний тех времен.

Сравнение библейского откровения о сотворении мира с основными чертами языческих мифологий [58] Значком * отмечены представления, встречающиеся только в некоторых мифологических системах. Сделанный в таблице ознакомительный обзор языческих мифологических систем является очень обобщенным, рассматривающим главные черты отдельных мифологий без учета их специфических характеристик.

Показательно, что создание мира в Шестодневе предстает поэтапным: от простого к сложному, от неживого к живому, от животного к человеку. Священный автор указывает, что Бог может творить и опосредованно, действуя через природные стихии. Принципиально важные идеи, которые доносит до нас Шестоднев, следующие: мир создал единый всемогущий Бог, и причиной творения было не что иное, как Его желание подарить жизнь существам, отличающимся от Него. Благой и любящий Бог сотворил мир красивым и совершенным, при этом состояние мира во многом зависит от человека, которому Бог как бы «поручил» мир, доверил его.

Второе повествование о сотворении человека

Во второй главе книги Бытия содержится другой рассказ о творении человека, в котором приведено больше подробностей, дополняющих повествование Шестоднева (Быт 2: 7,18–25) [59] В XIX веке была сформулирована так называемая «документальная гипотеза», согласно которой в основе Пятикнижия лежат четыре письменных источника. Эта гипотеза позволяет объяснить наличие повторов и нескольких рассказов об одном и том же событии с различающимися подробностями (ср. Быт 1–2:3 и 2:4–25; 12:10–20 и 20:1–18). Для удобства ученые обозначили каждый из этих источников одной из букв латинского алфавита: 1) J («Яхвист»): первый документ, в котором по отношению к Богу используется имя Яхве (русский перевод «Господь»); 2) Е («Элогист»): второй документ, в котором Бог именуется еврейским словом «Элогим» («Бог»); 3) Р («Священнический»/ «Жреческий», от слова priest): третий документ, в котором содержится большинство законодательных разделов и уделяется значительное внимание вопросам, важным для левитов; 4) D («Девтерономист»): четвертый документ, лежащий в основе Книги Второзакония. Современные версии документальной гипотезы см. Фридман Р. Как создавалась Библия.

. По сравнению с Шестодневом этот рассказ более близок образному языку древневосточных народов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу