Пример другого подхода, опирающегося на критерий назначения образовательной деятельности, в рамках которой осуществляется РО, представляет типология религиоведческого образования по И. В. Метлику. В ней находит отражение различение отраслей общего и профессионального образования. Основными видами религиоведческого образования соответственно выступают: «1. Изучение религии в высших учебных заведениях в соответствии со стандартами профессионального образования. 2. Изучение религии в общеобразовательной школе в соответствии со стандартами общего среднего образования» [16] Метлик И. В. Религия и образование в светской школе. М.: Планета-2000, 2004. С. 122.

. Данный подход распространяется И. В. Метликом и на религиозное образование (в узком смысле), соответственно одной из типологических единиц в его системе становится профессиональное религиозное образование [17] Там же. С. 101.

.

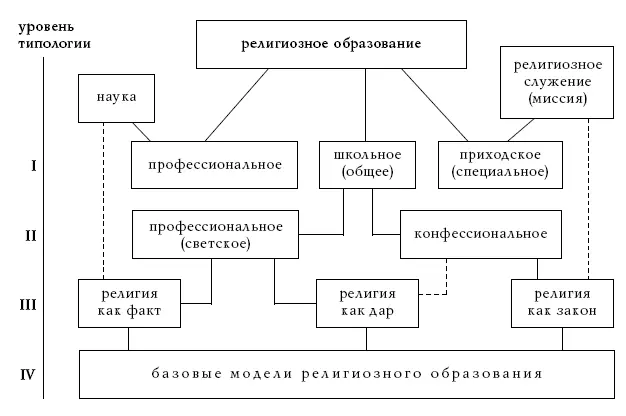

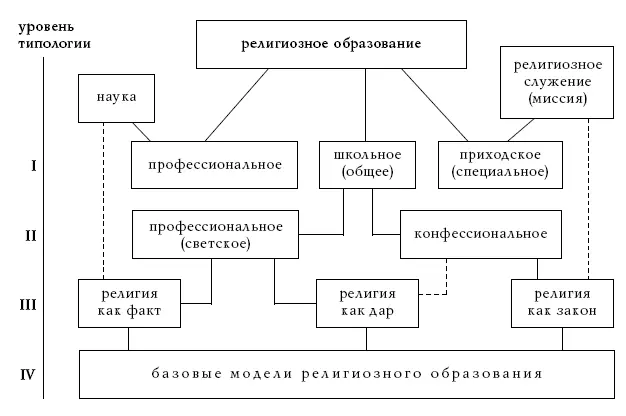

В комплексной типологии РО, разработанной Ф. Н. Козыревым [18] Козырев Ф. Н. Неконфессиональное религиозное образование в зарубежной школе: автореф. дисс… докт. пед. наук: 13.00.01 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2006. С. 20.

, указанное различие, основанное на критерии назначения образовательной деятельности, отнесено к первому из четырех уровней систематизации. Помимо профессионального и общего (школьного) РО на этом уровне предложено выделять специальное (приходское) РО, реализуемое в пространстве религиозной общины и отличающееся от двух других типов РО, тем, что задачи, связанные с поддержанием религиозной жизни общины, превалируют в нем над задачами собственно педагогическими или научными (в случае профессионального религиоведческого образования). Зарубежным аналогом этого различия может служить практика, принятая в Германии, при которой преподавание христианства в школе (“Lernort Schule”) и приходское обучение (“Lernort Gemeinde”) являются разными видами преподавательской специализации при получении профессионального педагогического образования. Соответственно развиваются два самостоятельных направления дидактики [19] Grethlein C. Religionspädagogik. Berlin; New York, 1998. Р. 307312.

. В англоязычном дискурсе различия между тремя типами образовательной деятельности, осуществляемыми в университете, общеобразовательной школе и церковной школе, задаются на уровне выбора обобщающих понятий. Это, соответственно, теологическое или религиоведческое образование (“Religious studies/Theology”) для университета, религиозное образование (“Religious education”) для школы и катехизация (“Catechism”) для церкви.

Четырехуровневая типология Ф. Н. Козырева, представленная на схеме, дает представление о наборе основных критериев, на которых строятся типологии РО. Это: назначение образовательной деятельности (уровень 1), отношение к светскости (уровень 2), теоретико-методологические принципы, или образовательная парадигма, (уровень 3) и модели и методы РО (уровень 4).

СХЕМА 1.

ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Схема не исчерпывает набора возможных критериев. Так, в уже указанной работе И. В. Метлика осуществляется попытка типизации на основе критерия «общесоциальной значимости РО» [20] Метлик И. В. Религия и образование. С. 108.

. Однако предложенная схема позволяет структурировать наиболее распространенные подходы к типизации РО, практикуемые сегодня за рубежом. Представленное ниже описание основных типологий школьного религиозного образования структурировано в соответствии с ней.

3. Религиозное образование и светскость

Важным историческим толчком к разработке типологий РО на основе принципа светскости стала волна судебных процессов, прокатившихся по США в 50-60-е гг. прошлого века. Эта волна, в свою очередь, была инициирована решениями специальной конференции, созванной в 1957 году федеральным Советом США по образованию для решения вопроса о «должных взаимоотношениях религии с системой образования» и разработки соответствующих рекомендаций. 17 июня 1963 года коллегия верховного суда США удовлетворила иск, предъявленный школьной администрации Абингтона в том, что она нарушает конституцию, требуя обязательного участия школьников в молитвенных собраниях с чтением Библии. При этом суд признал устами судьи Томаса Кларка, что «образование не может быть полноценным без сравнительного изучения религий или истории религии и ее вклада в развитие цивилизации. Можно уверенно говорить о целесообразности изучения Библии в литературном и историческом аспектах, и… такое изучение Библии или религии, осуществляемое объективно в рамках светской образовательной программы, не входит в противоречие с первой поправкой». На этом же заседании судья Голдберг ввел в обиход термин “teaching about religion” (преподавание о религии), обозначив им приемлемую для светской школы форму обучения, отличную от “teaching religion” – обучения религии, не совместимого с принципом светскости [21] Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе: Теория и международный опыт в отечественной перспективе: Монография. СПб.: Апостольский город, 2005. С. 339.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу