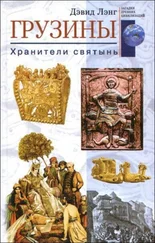

В таких обстоятельствах можно было легко себе представить, каким будет отношение ко всему этому армянских прелатов. Синод епископов армянских, грузинских и кавказоалбанских собрался в Двине в 506 году под председательством патриарха Бабкена и официально провозгласил принятие символа веры Эфесского собора (431 г.), принял определения хенотикона Зенона и отверг все, что отдавало несторианством, в том числе решения Халкидонского собора. Для армянской литургии была принята следующая формула трисагиона (трех-святия): «Святый Боже, святый и могущий, святый и бессмертный, за нас распятый».

Все это не означало, что армянская церковь подписалась под крайними монофизитскими взглядами, выраженными Евтихием. Более того, имя Евтихия официально предавалось анафеме наряду с именами Ария, Македона и самого Нестория. Это решение было принято на втором соборе в Двине в 554 году, где председательствовал патриарх Нерсес из Багреванда, вновь напавший на решения Халкидонского собора и провозгласивший разрыв связей между армянской церковью и Константинопольским патриархатом. Армянская церковь не видела причин для того, чтобы «подчиняться прихотям константинопольского патриархата, который постарался в Халкидоне узурпировать превосходство и власть над прочими епархиями и укрепить основания планов своих посредством церковной власти».

Армяне закрепили свой разрыв с греческой ортодоксальной церковью введением национальной системы летосчисления, действующей с 552 года и до наших дней. Грузины, последовавшие за армянами в антихал-кидонский лагерь, позднее отошли от союза с ними. В 607 году грузинский католикос Кирион жестоко поспорил с армянским патриархом Абрахамом и вновь вернулся в Греческое ортодоксальное сообщество церквей, в результате чего был отлучен армянами на третьем Двинском соборе, проходившем в 608–609 годах. Причины этого отложения Грузии частично носили политический характер и привели к значительным трениям между Грузией и Арменией, полностью не изжитым до сегодняшнего дня.

V и VI века в Армении могут похвалиться богатой религиозной и литературной активностью и продолжающимися политическими волнениями. Византийская империя при Юстиниане (527–565 гг.) и Мауриции (582–602 гг.) вступила в период новой экспансии. Эти императоры вели целый ряд войн с Персией ради расширения своего влияния в Армении. Одним из ведущих военачальников Юстиниана был армянин, евнух Нарсес (478–573 гг.), который, будучи привезен ребенком в Константинополь, дошел сначала до должности чиновника, верховного камергера, а затем стал одним из трех хартулариев, хранителей архивов императорского двора. В 532 году в Константинополе разразилось восстание, известное под названием «Ника» (по кличу восставших «Ника!», означавшему «Побеждай!»). В течение нескольких часов трон Юстиниана, казалось, был обречен. Однако затем император спасся, частично благодаря мужеству супруги, Феодоры, а частично благодаря своевременной щедрости Нарсеса, который выбрался из столицы и путем огромных денежных выплат заручился верностью партии «синих». Позднее, в 552 году, Нарсес победил вождя остготов Тотилу (Бадуилу), с поражением которого угасли последние надежды готского королевства в Италии.

Император Мауриций был, по общему мнению, простым армянским крестьянином, который пришел в Константинополь пешком и трудом своим дошел до высот власти. В селении Ошакан, неподалеку от усыпальницы святого Месропа Маштоца, стоит каменный обелиск Мауриция, по преданию, отмечающий его усыпальницу.

Однако отношение и Юстиниана и Мауриция к армянским христианам было не многим лучше персидского. В 528 году Юстиниан покорил оставшиеся армянские княжества, находившиеся в сфере влияния Византии, и в 536 году преобразовал их в провинции: Первую Армению (бывшее царство Армянское) и Четвертую

Армению (бывшие княжества, или «генты»). Мирный договор 591 года между Византией и Ираном отодвигает границу Византии на линию, проходившую примерно между озерами Ван и Севан, причем город Двин остается на уменьшившейся иранской части.

В этот период многие армяне начинают перебираться в Византийскую империю, и как беженцы, и как искатели приключений. В 571 году, после неудачного восстания против персов, множество представителей армянской знати во главе с князем Варданом Мамиконяном и вкупе с Католикосом всех армян, а также некоторыми епископами бегут в Константинополь. Вардан и его дружина вступили в византийское войско; остальные осели в Пергаме, где с VII века существовала армянская колония. Из той же колонии, к которой присоединился Вардан, вышел впоследствии Филиппик, занимавший византийский трон с 711-го по 713 год.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу