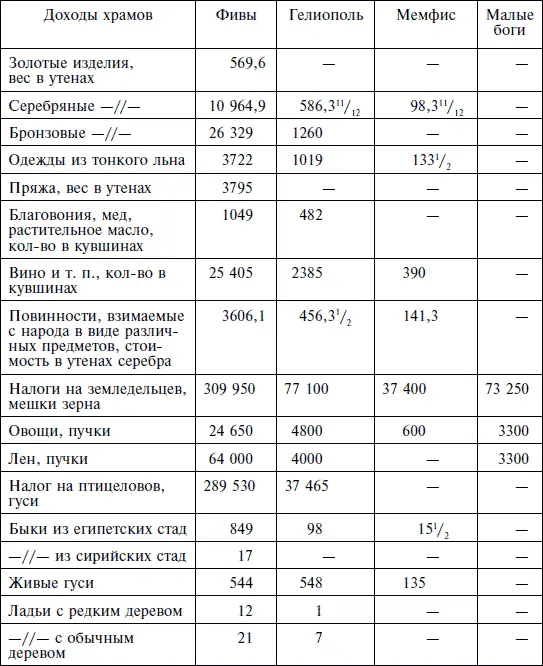

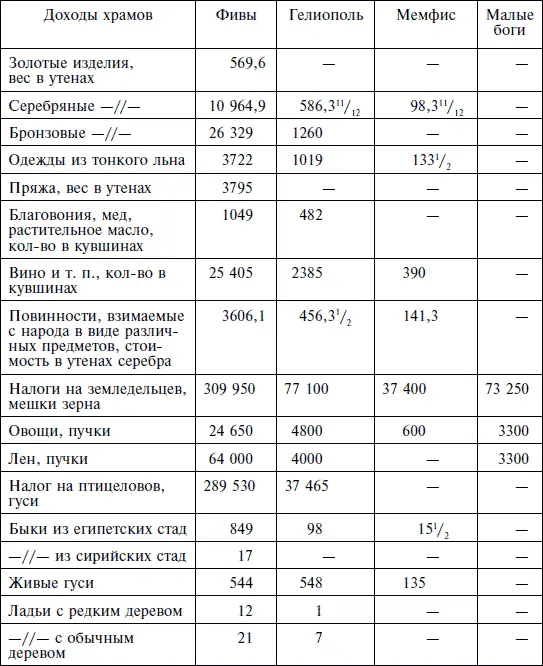

Первые цари Нового царства тоже с великим удовольствием наполняли дарами сундуки своего любимого бога Амона, и в конце концов он стал владеть таким имуществом, что совершенно затмевал своим богатством всех остальных богов. Папирус Рамсеса III дает нам возможность подтвердить цифрами и этот факт. Я уже упомянул о том, что при подсчетах к царским дарам прибавлялись повинности, которые каждый храм ежегодно получал от своих подданных. Эти повинности платили крепостные храма, ремесленники, крестьяне, жившие во владениях храма, и пастухи, которые пасли стада храма; таким образом, в большинстве случаев повинность представляла собой сумму, за которую храмовое имущество сдавалось на время; то есть повинность можно считать платой за аренду храмового имущества, и поэтому сумма повинностей позволяет нам получить представление о размере имущества храма. В приведенном ниже списке доходы более молодого фиванского святилища указаны рядом с доходами древних прославленных храмов Гелиополя и Мемфиса и с доходами менее значительных богов Египта.

Если мы сравним эти цифры, у нас не останется никаких сомнений в том, что при XX династии Амон из Фив имел по меньшей мере в пять раз больше имущества, чем бог солнца из Гелиополя, и в десять (а вероятно, гораздо больше) раз больше, чем Птах из Мемфиса. А ведь эти два бога когда-то были главными и богатейшими богами всей страны.

Для управления огромной собственностью храмов требовался, конечно, гораздо более сложный механизм управления, чем тот, который был необходим для не столь значительного имущества святилищ более раннего времени. В эпоху Среднего царства некоторые члены жреческого сообщества имели поручения руководить делами казны, продовольственным снабжением и перепиской [273].

Работа этих ведомств не была тяжелой, с ней справлялись легко, и потому в этих храмах почти не было административных служащих, кроме людей из прислуги [274].

В эпоху Нового царства было совсем по-другому: жрецы уже не были в состоянии справляться с работой по управлению без посторонней помощи, и им была нужна целая армия помощников-служащих. Так было во всех храмах, но главным образом, конечно, в храме Амона в Фивах. Этот бог имел центральную «контору» по управлению своим домом, то есть имуществом его храма, а также особые ведомства для руководства казначейством, земледелием, амбарами, скотом и крестьянами; в каждом из этих ведомств был его начальник, носивший звание князя, и писцы.

В храме Амона был также главный писец высокого ранга, под присмотром которого находились документы, подтверждавшие права святилища на собственность, а поскольку в любом крупном храме эпохи Нового царства постоянно строились новые здания и реставрировались старые, бог обязательно должен был иметь свое строительное ведомство, которое руководило всеми работами. Из этого, разумеется, следует, что при храме должно было находиться необходимое число ремесленников и художников, от живописца до каменщика. Чтобы поддерживать порядок в храме и на его землях, бог имел свою стражу с главным начальником и младшими командирами, а поскольку многие деловые операции мирского характера происходили под его управлением, он имел также свою тюрьму. Нам мало известно о многочисленных служащих низшего разряда, которые должны были существовать при таких условиях, поскольку этот слой общества находится вне нашего поля зрения. Однако в нашем распоряжении есть много памятников таким людям, как «начальник склада жертвоприношений», различные «привратники», «цирюльники», и все они, должно быть, жили в некотором достатке.

Эти замечания по поводу управления храмами были бы для нас еще интереснее, если бы мы знали, как были связаны между собой эти различные ведомства и как получалось, что иногда одни, иногда другие несколько должностей совмещал один и тот же человек.

Легко понять, что сам верховный жрец должен был, помимо своего верховного сана, занимать еще ту или иную важную должность, но неясно, почему должность начальника строительных работ в одно время исполнял как дополнительную должность главный писец [275], а в другое время – «начальник житниц» [276]; и это становится еще непонятнее потому, что первый из этих двоих был еще и «начальником скота бога», а второй отвечал за казначейство и «ставил печать на всех договорах храма Амона». Характерно то, что эти высокие должностные лица храмов являлись также и государственными чиновниками [277]; такое совмещение должностей явно предвещало собой постепенное превращение прежней монархии в иерократию XXI династии, при которой власть принадлежала верховному жрецу Амона. Однако царская власть не подчинилась власти жрецов без борьбы, и возможно, что реформа Эхнатона, а также смута в конце правления XIX династии, когда «жертвы не приносились в храмы», были во многом вызваны стараниями фараонов поставить преграду на пути неудержимого потока – сдержать усиление власти священнослужителей Амона. На деле оба события (и реформа и «смута») только повредили намеченной цели.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу