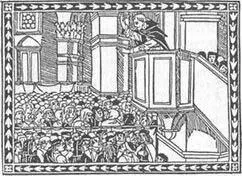

Проповедует Савонарола. Обратите внимание на разделение между мужчинами и женщинами в церкви. Гравюра по дереву.

Именно в этот период реформаторская программа Савонаролы принесла наибольшие плоды. Его часто изображают фанатичным и невежественным монахом, но он считал, что реформы должны основываться на знании. Поэтому под его руководством монахи в монастыре святого Марка изучали латинский, греческий, древнееврейский, арабский и арамейский языки. Но он был также убежден, что роскошь и все другие вещи, которые так ценят богатые, не имеют никакого значения и что пристрастие к ним лежит в корне всех пороков, которые он порицал. Поэтому по его инициативе периодически проводились сожжения "суетных вещей". На главной площади сооружалась большая деревянная пирамида, под которую закладывались охапки соломы и дрова, посыпанные порохом. По бокам пирамиды люди раскладывали свои "суетные вещи" – одежду, драгоценности, парики, дорогую мебель и тому подобное. Затем под пение с торжественным шествием все это сооружение поджигали. Эти большие костры как бы заменяли запрещенные костры масленицы.

Падению Савонаролы способствовали политические обстоятельства. Александр VI, один из самых неудачных пап за все времена, заключил союз против Франции, в который вошли значительная часть итальянских и германских государств, а также Испания. Флоренции было выгодно присоединиться к папским сторонникам. Но Савонарола считал необходимым соблюдать верность обещаниям, данным Карлу VIII. Папа предпринял ряд резких мер в отношении сначала Савонаролы, а затем и всего города. Многим флорентийцам стало ясно, что из-за упрямства их проповедника, не желающего нарушать слово, они теряют значительную часть рынка сбыта.

Особенно сильное сопротивление Савонароле и его политике оказывали зажиточные граждане города. А его сторонники все увереннее считали, что он – пророк, и требовали от него чудес. Когда что-то из его предсказаний сбывалось, они еще больше превозносили его. Но когда он не совершил чудес, которых от него ждали, они тоже выступили против него.

В конце концов, толпа ворвалась в монастырь святого М арка. Савонарола не стал защищаться и не позволил своим друзьям вступиться за него с оружием в руках. Толпа схватила его, избила и передала властям, которые этого как раз и добивались.

Теперь надо было найти основание для обвинения. Его несколько дней пытали, и самое большее признание, которое палачи смогли вырвать у него, заключалось в том, что он не может предсказывать будущее, на что, впрочем, он никогда и не претендовал. Для участия в суде папа направил своих легатов, и они тоже пытали Савонаролу. Они добились всего лишь "признания", что он намеревался обратиться к собору. Отказавшись от надежды выдвинуть какие-то конкретные обвинения, судьи в конце концов решили осудить Савонаролу и двух его ближайших помощников как "еретиков и схизматиков", не уточняя природы их ереси. Для совершения казни они обратились к "мирским палачам", так как церковь убивать не должна. Единственное снисхождение к ним выразилось в том, что их сначала повесили, а затем уж сожгли. Все трое смерть приняли мужественно. Прах их был развеян в реке Арно, чтобы от них не осталось даже воспоминания. Но несмотря на это, у многих сохранились реликвии святого монаха. Когда много лет спустя Рим разграбили немцы, многие усмотрели в этом исполнение пророчеств Савонаролы. Долгое время после этого и даже в XX веке многие католики утверждали и продолжают утверждать, что этот доминиканский монах был святым и что его имя должно быть включено в официальный список святых церкви.

27.5 Мистическая альтернатива

Несмотря на такие неправедные дела и, быть может, частично вследствие их, XIV и XV века были временем расцвета мистического богословия. Выдающиеся мистики, оказавшие влияние на последующие поколения, были в Испании, Англии и Италии. Но особенное распространение мистическое богословие получило на берегах Рейна – в Германии и Нидерландах.

Видным немецким учителем мистицизма был Экхарт фон Хохгейм, известный как Майстер Экхарт и живший в конце XIII и начале XIV века. Его мистическое учение было по сути неоплатонистским, так как целью он ставил созерцание высшего и невыразимого Существа. Экхарт считал, что все слова о Боге неточны и поэтому, строго говоря, ложны. "Когда я говорю, что Бог благ, это неправильно. Благ я сам, а не Бог". Подобного рода заявления давали повод для неверного истолкования вопроса, и создавалось впечатление, что Экхарт относится к Божеству без достаточного почтения. На самом же деле он имел в виду прямо противоположное. Он говорил не о том, что Бог есть зло, а о том, что все определения Бога строятся на аналогиях и, следовательно, неточны. Во всяком случае, такая аргументация показывает характер его мистического мышления – он стремился прославить Бога, доказывая, что ни одна человеческая теория не может объяснить божественное и что истинное знание о Боге может быть только интуитивным, а не рациональным. Бог познается не через ученые или рациональные умопостроения, а через мистическое созерцание, в ходе которого человек растворяется в божественном.

Читать дальше