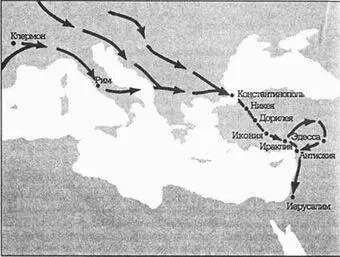

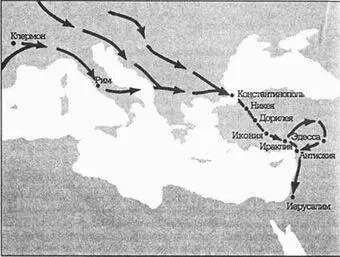

Формально крестовый поход возглавлял Адемар, епископ Пюи, которого Урбан назначил своим личным представителем. Другими руководителями были Готфрид Бульонский, Раймунд де Сен-Жиль, Боэмунд и Танкред. Крестоносцы разными путями пришли в Константинополь, где встретили радушный прием императора Алексия и где к ним присоединился Петр Пустынник с остатками своего воинства. С помощью византийцев они захватили Никею, столицу турок, в которую византийцы вошли первыми, так как император опасался, что крестоносцы разграбят город. Затем они пошли на Антиохию, столкнувшись со многими трудностями при переходе через Малую Азию. Под стенами Тарса Танкред и Болдуин, младший брат Готфрида, перессорились, и Болдуин решил отказаться от участия в этом предприятии и принять предложение армян стать их правителем с титулом графа Эдесского. Остальные продолжили тяжелый путь к Антиохии, которую в конце концов осадили.

Осада Антиохии стала делом нелегким. У осажденных было больше съестных припасов, чем у крестоносцев, у которых они подходили к концу, и начали появляться дезертиры. Но живший в городе армянский христианин открыл им ворота. С криком "На то Божья воля!" крестоносцы ворвались в город, а турки укрылись в крепости. Но через несколько дней подошла большая турецкая армия, и крестоносцы сами оказались осажденными с непокоренной крепостью в тылу. Голодных, обескураженных крестоносцев охватили сомнения – а стоило ли все это затевать.

Первый крестовый поход.

Затем кто-то рассказал о видении, из которого узнал, что копье, которым проткнули Христа на кресте, зарыто в Антиохии. Крестоносцы принялись копать в том месте, что указал ясновидец. И нашли копье! В полной уверенности, что это то самое копье, крестоносцы решили продолжать борьбу. После пяти дней поста и молитвы, предписанных провидцем, рассказавшим им о копье, они вступили в сражение с намного превосходящей их турецкой армией. Их знаменем было копье, и они исполнились таким неистовым рвением, что турки дрогнули и побежали, а крестоносцы завладели всем провиантом, который турки захватили с собой. Они также взяли в плен женщин, оставшихся в турецком лагере, и очевидец, восхвалявший святость христианской армии, сказал: "Мы не сделали им ничего плохого, мы просто пронзили их копьем".

Епископ Адемар, поставленный предводителем похода, во время осады умер от горячки, и армия оказалась обезглавленной. После долгих споров и проволочек его сменил Готфрид Бульонский, и наконец 7 июня 1099 года армия увидела Святой город.

Иерусалим защищали не турки, а арабы-фатимиды из Египта, названные так по имени Фатимы, дочери Мухаммеда. По сути таких успехов крестоносцы добились благодаря разобщенности мусульман. Но, как бы там ни было, войска в Иерусалиме были готовы к долгой осаде, земли вокруг города выжжены, а колодцы отравлены, так что у осаждавших не было возможности пополнить свои припасы. Крестоносцы готовились к долгой осаде. Но в начале июля они получили известие о приближении большой арабской армии и пришли к выводу, что им надо либо взять город, либо отступить. Поскольку речь шла о христианском деле, они обратились за помощью к Богу и босыми ходили вокруг города с покаянными песнями. Через несколько дней они бросились на приступ. Осажденные яростно сопротивлялись. Но в конце концов одному рыцарю удалось подняться на стену и продержаться до подхода других. По мере того как брешь разрасталась, сопротивление слабело. Защитники города покидали стены, и крестоносцы заполняли город – цель их долгой кампании. Это произошло 15 июля 1099 года.

Затем была устроена настоящая кровавая бойня. Перебили всех защитников города и множество мирных жителей. Женщин насиловали, а головы детей разбивали о стены. Многие иудеи нашли убежище в синагоге, и крестоносцы подожгли это здание. По свидетельству очевидца, у Соломонова притвора лошади шли по щиколотку в крови.

Затем крестоносцы занялись устройством покоренной земли по образцу Западной Европы. Готфрид Бульонский был объявлен "хранителем гроба Господнего", а его брат Болдуин, в 1100 году его сменивший, принял титул короля Иерусалимского. Основными вассалами этого королевства стали Боэмунд, князь Антиохийский, Болдуин, граф Эдесский, и Раймонд Тулузский, граф Триполийский.

24.2 Дальнейшая история крестовых походов

Многие крестоносцы считали свою задачу выполненной и готовились отправиться домой. Готфриду Бульонскому едва удалось собрать достаточно рыцарей, чтобы остановить мусульманскую армию, приближавшуюся к Иерусалиму. В битве при Аскалоне крестоносцы одержали победу над мусульманами, в результате чего католическое королевство в Иерусалиме получило короткую передышку. Но настоятельно требовалось подкрепление, поэтому все чаще небольшие группы вооруженных людей отправлялись из Европы на временную службу в Святой земле. Одни из них оставались там, а другие возвращались после своего рода вооруженного паломничества.

Читать дальше