Это продолжается до известного предела, за которым изменения становятся качественными. Сумма коллективного опыта возрастает до таких размеров, что отдельный человек овладевает ею только в поздних стадиях своей жизни, да и то не каждый в полной мере. Так выделяется старший в роде, как носитель всего опыта группы, в противоположность остальным ее членам, располагающим лишь неполным опытом», – отмечал еще в 1904 г. классик социализма А.А. Богданов (Богданов, 1990).

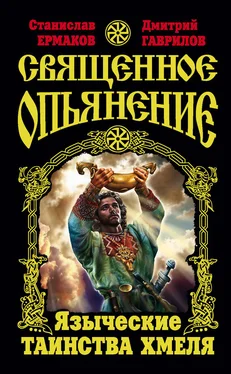

Представляется, что примерно на этом историческом этапе развития первобытного общеста и происходит зарождение почитания хмельного напитка, способ получения которого (вполне вероятно, открытый случайно) мог быть тайной, сохраняемой старшим и передаваемой наиболее способному наследнику. Чудесным представлялось само превращение его составных частей в нечто новое, причем обладающее ни на что не похожим воздействием на человеческое сознание. На основе отношения к напитку, дающему необычные переживания, несравнимые с теми, которые дает простая вода, и дающего связь с богами, могли выстраиваться ступеньки социальной лестницы. Надо думать, не меньшую загадку представляло и самое его действие на человека – также не исключено совершенно случайно найденное, осмысленное определенным образом в рамках мифологического мировосприятия.

«Первоначальная однородность отношений внутри группы, – продолжает Богданов, – шаг за шагом исчезает. Один, опираясь на свой накопленный опыт, начинает указывать, остальные – следовать указаниям. Это различие в дальнейшем возрастает, потому что неоднородность жизненной роли людей сама обуславливает неоднородность последующего развития.

Чтобы в пределах своей психики охватить наибольшую сумму опыта, тот, кто указывает другим, все в большей мере суживает свою «физическую» активность: он реже и реже действует лично, чаще и чаще – через других; он превращается в распорядителя по преимуществу, в организатора групповой жизни. Остальные, напротив, сохраняют все меньше личной инициативы, привыкают подчиняться, становятся постоянными исполнителями чужих приказаний…» (Там же).

За квасом в жаркий день до сих пор выстраивается очередь. Также можно сделать фантастическое допущение, и за хмельным, точно за спасительным снадобьем, выстраивался народ. Только очередь была основана не на времени прихода к родителю, ведающему тайну особого напитка, а определялась той ролью, которую каждый «допущенный» играл в жизни семьи, селения, племени.

Древнее право испить (пригубить) имел каждый или почти каждый член сообщества, но ранее прочих пил (и усугублял) тот, кто умел такой напиток приготовлять и хранить. Затем те, кто был к нему ближе и «полезнее» справа или слева.

* * *

В ходе дальнейшего изложения мы позволили себе вольность, в рамках строгих источниковедческих подходов почти недопустимую. Мы рассматриваем гипотетический первоначальный миф и его вариации у разных народов индоевропейской группы и их соседей не в строгой последовательности исторического развития, поскольку предполагаем возможность того, что существуют некие основополагающие установки, которые относятся к сфере духовной культуры. Сейчас говорят о том, что даже архетипы могут меняться и меняются во времени, но их основа остается неизменной.

Если угодно, речь идет о Традиции. Впрочем, в отличие от многих любителей употреблять к месту и не к месту эту слово, в данном случае мы имеем в виду некоторые законы мироустройства, осмысленные людьми не столько в силу неких откровений, сколько в силу развития человека и общества. Естественно, проявления таких законов (вполне естественных по своему происхождению!) могут принимать иной облик, но их сущностное содержание остается неизменным. Именно поиск корневых, основополагающих мировоззренческих подходов позволяет, по нашему мнению, находить ключи к понимаю ряда утраченных составляющих нематериального культурного наследия прошлого. Их складывание обусловлено прежде всего совокупностью множества условий – географических, исторических и т. п. Такие условия достаточно хорошо изучены, но не очень часто принимаются во внимание.

Подобная «смена облика» известна и хорошо исследована для двоеверных представлений восточных славян. Ученые давно обосновали замену в народных представлениях древнейших богов христианскими святыми. Порою действительно чрезвычайно затруднительно понять, какая именно черта или атрибут святого является позднейшим народным осмыслением, а какие восходят к языческим верованиям. Если мы сумеем выделить (описать) «стержневую основу» древнейшего мифа, то вероятность того, что ответ на вопрос будет найден, возрастет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу