Лидийский царь Крез, зная об обычае греков и стремясь умилостивить их оракула, отослал в Дельфы «две огромные чаши для смешивания вина – золотую и серебряную. Золотая чаша стояла в святилище как войдешь направо, а серебряная – налево. После пожара чаши были также переставлены на другое место. Золотая чаша стоит теперь в сокровищнице клазоменян (вес ее 81/2 талантов и 12 мин), а серебряная в углу в притворе храма. Вмещает она 600 амфор. Чашу эту дельфийцы наполняют вином с водой на празднике Феофаний» (Геродот, История I, 51).

Однако и сами скифы отдавали себе отчет в неоднозначности последствий употребления вина. Диоген Лаэртский приводит случаи и изречения из жизни скифского вождя Анахарсиса, одного из семи мудрецов [14]. Он говорил, что «лоза приносит три грозди: «гроздь наслаждения, гроздь опьянения и гроздь омерзения».

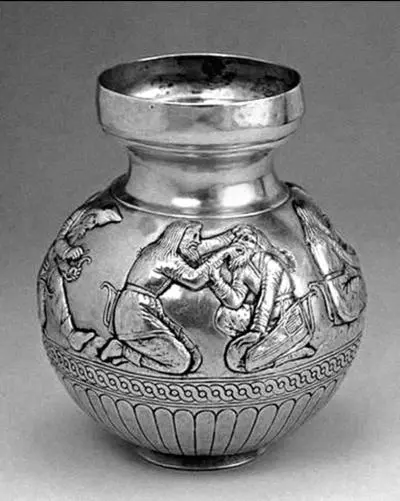

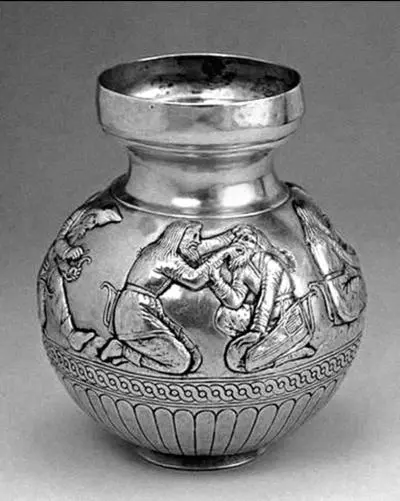

Скифская чаша. Из находок в курганах царских скифов

Разумеется, вино использовали и в обрядовых целях. Описывая жертвоприношение скифскому божеству, которого он называет Аресом, Геродот уточняет: «В каждой скифской области по округам воздвигнуты такие святилища Аресу: горы хвороста нагромождены одна на другую на пространстве длиной и шириной почти в 3 стадии, в высоту же меньше. Наверху устроена четырехугольная площадка; три стороны ее отвесны, а с четвертой есть доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает, и потому приходится ежегодно наваливать сюда по полтораста возов хвороста. На каждом таком холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже еще больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрекают в жертву одного человека, но не тем способом, как скот, а по иному обряду. Головы пленников сначала окропляют вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь на верх кучи хвороста и окропляют ею меч. Кровь они несут наверх, а внизу у святилища совершается такой обряд: у заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух; затем, после заклания других животных, оканчивают обряд и удаляются…» (Геродот, История IV, 62).

Стоит обратить внимание на соседство вина с кровью, по сути – на их смешение в жертвенном сосуде, из которого, по представлениям скифов, видимо, пили сами боги.

Спустя более чем пятьсот лет после Геродота, в I в. н. э., римский автор Помпоний Мела в сочинении «Землеописание» пишет о скифах:

«(I.12) Внутри страны жители ведут более суровый образ жизни, и земля менее обработана. Они любят войны и резню… Даже при заключении договоров проливается кровь: договаривающиеся наносят себе раны, смешивают выступившую из них кровь и пьют ее; это считается у них самым крепким залогом сохранения верности. (I.13) Во время пиршества перечисление, кто сколько перебил врагов, является любимейшим и самым частым предметом беседы, причем те, которые перечисляли больше всех, пьют из двух чаш: это считается особенной почестью во время веселья. Чаши делают они из черепов злейших врагов… (I.14)» (Подосинов, 2002).

Здесь интересна в первую очередь традиция пить с обеих рук, которая неким образом перекликается с древним северным пожеланием, чтобы жизнь была полной чашей, за которое пили, также удерживая сосуд двумя руками… Следует ли придавать ей некое символическое значение или она существует только потому, что двумя руками большую чашу удобнее удерживать?

Скифские сосуды. IV век до н. э.

Обратите внимание: священный опьяняющий напиток выступает как заменитель жертвенной крови в приношениях богам и предкам. Чтобы понять сущностный смысл такой замены, необходимо отвлечься и уделить немного внимания собственно традиционным представлениям о крови. Обратимся для этого к древнерусским источникам, имея в виду значительное сходство их с представлениями других народов прошлого.

Итак, кровь (др. – русск. «руда»). В древности она понималась как средоточие жизни. Именно в ней, как считается, содержится жизненная сила, а по некоторым представлениям, в ней же пребывает и душа. Кровь связана с умножением, порождением, а также с понятиями рода и родства. Красный (рудый) цвет делает очевидной связь крови с Верхним миром, знаковым цветом которого у славян был красный.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу