Математик Алан Тьюринг разработал тест, который показывает, насколько адекватно компьютер может симулировать ум человека (и с тех пор в литературе его стали называть тестом на наличие «сознания» у компьютера). В процессе тестирования человек задает вопросы то другому человеку, то компьютеру, не зная, кто есть кто. Если в конце эксперимента он не может с уверенностью отличить компьютер от человека, значит, компьютер «прошел» тест Тьюринга. — Прим. авт.

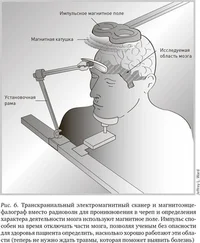

Но почему мы не используем общий наркоз, чтобы отключить сознание? Достаточно наполнить сосуды мозга нужной дозой препарата — и сознания нет. Но проблема заключается в том, что мы, на самом деле, не можем с уверенностью сказать, что сознание у человека под наркозом отсутствует. Когда мы смешиваем сознание со способностью дать о нем отчет, мы не можем отличить подлинное прекращение сознания от простой амнезии. Что вы переживали этой ночью? Возможно, вам кажется, что ничего не переживали — вы находились в «бессознательном» состоянии. Но, быть может, вы просто забыли свои сновидения? А когда вы их видели, вы явно находились в сознании. Быть может, сознание продолжает работать во всех фазах сна. Мы не способны с уверенностью отбросить такую возможность, если опираемся только на отчет субъекта.

Далее намеренно оставлены два типа «я»: закавыченное местоимение со строчной буквы и существительное с заглавной как перевод self. — Прим. пер.

Тем не менее ученые и философы отождествляют Я именно с этими вещами. Недавно в Нью-Йоркской академии наук проходила конференция под названием «Человеческое Я: от души к мозгу». На этом мероприятии прозвучало немало интересных слов о работе мозга, но ни один из выступавших не дал четкого определения Я, все отождествляли Я с широкими концепциями — такими, как «психика человека» или «личность». Это как будто не имело никакого отношения к нашему ощущению своего Я.

Некоторые философы, хотя они сами явно не переживали опыта исчезновения границ между субъектом и объектом, отреклись от этой дихотомии концептуально. Так, Сартр считал, что субъект есть не что иное, как один из объектов поля сознания, а потому он «сопоставим с Миром»:

Это не означает, что все младенцы — мистики. Тем не менее чувство своего Я развивается и крепнет почти с момента рождения. См.: К. Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (Boston: Shambhala, 1995), где автор критикует ошибочное отождествление того, что он называет дорациональным, с надрационалъным. Он указывает на то, что у нас нет причин романтизировать духовность ребенка. В самом деле, если дети наследуют Царство Небесное, почему мы должны останавливаться на ребенке? С таким же успехом мы могли бы с завистью смотреть на духовность наших родственников приматов, которые — пока они не заняты прелестями каннибализма, групповых изнасилований и детоубийства, — похожи на самых радостных детей.

Такой философ, как Хайдеггер, хотя он и печально знаменит тем, что восторгался Гитлером, заслуживает здесь нашего внимания, поскольку это не мешает считать его гигантом мысли Европы. Шопенгауэр, который, несомненно, был великим мыслителем, спустил с лестницы швею, после чего она навсегда осталась калекой (говорят, что философа раздражали звуки ее голоса). Можно вспомнить примеры и других выдающихся философов. Витгенштейн был, несомненно, трудным человеком, к тому же он с энтузиазмом прибегал к телесным наказаниям непослушных маленьких девочек. Это поразительный факт: ни один западный философ не может соперничать с великими философами-мистиками Востока. Кто-то может упомянуть Плотина как мистика, воспитанного в восточной части Запада. Однако сам Плотин признавал, что он лишь иногда на миг соприкасался с той полнотой, о которой все время писал. Члены какой-либо восточной школы созерцания в лучшем случае признали бы, что Плотин с энтузиазмом говорил о цели, к которой следует стремиться.

Конечно, тезис Даймонда сложнее, но в целом он сводится к неравномерному распределению на планете животных, которых легко одомашнить, и продуктов питания, которые можно целенаправленно выращивать.

По меньшей мере — книжной. Тем не менее западная философская традиция достаточно бесплодна. Здесь лишь отдельные счастливцы в самый решительный момент своего исследования — скажем, Шеллинг или Руссо, когда тот сидел в лодке на Женевском озере, — могли начать понимать недуалистическую природу сознания, тогда как философы Востока тысячелетиями формулировали свои догадки и опирались на них в своих созерцательных практиках, благодаря чему их опыт можно было воспроизвести и он постоянно проверялся консенсусом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу