Христианское вероучение превратило сексуальный невроз в принцип культурного угнетения. Этот тезис нет нужды доказывать. Может быть, самыми шокирующими разоблачениями последних лет (на фоне тысяч раскрытых случаев педофилии среди священников США) были истории монахинь, которые руководили детскими домами в Ирландии в 1950-х и 1960-х годах. Одна из групп монахинь, по иронии судьбы носившая название Сестры милосердия, начинала мучить детей уже с возраста в одиннадцать месяцев (применяя бичевание, ошпаривание и невообразимую психологическую жестокость) за «грехи их родителей» (то есть за то, что эти дети — незаконнорожденные). Из-за древних представлений о женской сексуальности, первородном грехе, девственном рождении и т. д. таких детей тысячами отбирали у невенчанных матерей и отдавали на усыновление в другие страны.

Сведения о подобных убийствах постоянно поступают к нам из мусульманских стран. В качестве свежего примера см.: N. Вапег-jee, Rape (and Silence about It) Haunts Baghdad, New York Times, July 16, 2003. На веб-сайте ЮНИСЕФ приводится такая статистика:

В буддистской традиции, где подобные состояния культивируются наиболее систематичным образом, человек наряду с любовью и состраданием взращивает в себе невозмутимость и сочувственную радость (радость о счастье другого). Принято думать, что эти состояния должны взаимно уравновешивать одно другое.

Не стоит сомневаться в том, что разные люди в разной мере одарены этическим мышлением. В частности, не все люди замечают связь между своими установками относительно других и своим собственным счастьем. Хотя идея об иерархии нравственного знания выглядит недемократично, мы знаем, что знания распределены в мире неравномерно. Это не значит, что человеку надо усвоить множество фактов, чтобы стать нравственным. Этика скорее похожа на игру в шахматы, чем на медицину — здесь не столь много фактов, которые следует усвоить, и даже твердо усвоенное нелегко использовать в жизни. Идея о том, что в сфере нравственности не существует «экспертов» — как часто думают и последователи Канта, и их противники, — подобна идее о том, что не существует экспертов в шахматах на том основании, что мы все в одинаковой мере умеем правильно переставлять фигуры. Нам не нужны эксперты, чтобы судить о положении вещей, и они не нужны нам, чтобы сделать вывод, что жестоким быть плохо. Но эксперты могут подсказать нам оптимальный ход в данной позиции, и можно не сомневаться в том, что нам нужны эксперты, которые сказали бы нам, что любовь ко всем людям, без различия, дает человеку больше счастья, чем избирательная любовь к близким людям (если у нас есть таковая).

60 Minutes, Sept. 26, 2002.

Конечно, этих людей задерживают на неопределенный срок, лишая их возможности обратиться к адвокату, и это должно нас беспокоить. См.: R. Dworkin, Terror and the Attack on Civil Liberties, New York Review of Books, Nov. 6, 2003, pp. 37–41, где содержится глубокий раpбор связанных с этим юридических и этических вопросов.

На мой взгляд, мы можем избегнуть такого вывода с помощью рассуждений о «совершенном оружии», представленных в главе 4. В конце концов, целенаправленное причинение страдания невинным отличается от случайного. Включив членов семьи подозреваемого в терроризме в число тех, кого можно пытать, мы нарушили бы этот принцип.

Цит. по: Glover, Humanity, 55.

Я подозреваю, что если бы наши СМИ не подвергали цензуре слишком откровенные образы войны, это бы исправило наши нравственные чувства в двух смыслах. Во-первых, мы бы острее почувствовали, какие ужасы готовы обрушить на нас враги: если бы мы, скажем, видели, как отрубают голову Дэниелу Пэрлу, вся страна исполнилась бы возмущения, которое могло бы нас мобилизовать. Во-вторых, если бы мы не скрывали от самих себя, как в реальности выглядит «сопутствующий ущерб», мы бы с меньшей охотой поддерживали применение неуправляемых, а, возможно, даже и управляемых бомб. Конечно, наши газеты и выпуски новостей вызывали бы ужас и отвращение, но я думаю, это дало бы нам почувствовать неотложность войны против терроризма и одновременно сделало бы нас благоразумнее в этой войне.

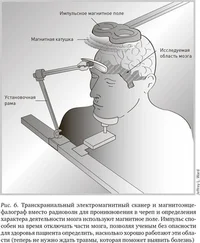

См.: J. D. Greene et al., An fMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment, Science 293 (Sept. 14, 2001): 2105—8; J. D. Greene, From Neural ‘Is’ to Moral ‘Ought’: What Are the Moral Implications of Neuroscientific Moral Psychology? Nature Reviews Neuroscience 4 (2003): 846—49.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу