Как психическое, так и физическое (соматическое) образуют в человеке глубокое единство; однако это утверждение ни в коем случае не приравнивает единство к одинаковости, то есть не означает, что психическое и соматическое суть одно и то же. Психологизм не допускает наличия какого-либо варианта бытия сверх психического, физиологического / биологического и психологического. Однако, несмотря на все рассуждения о телесно-душевной целостности человека, эта целостность начинается лишь там, где – за пределами телесно-душевного единства – в общую картину вплетается третья составляющая, духовная: третье дано! Такая целостность не достигается даже на уровне интимного психосоматического единства человека; эта целостность во многом определяется на уровне духовного (ноэтического). Тем более важно отметить, что человек по сути представляет собой духовное существо, поэтому духовное измерение является для него определяющим (пусть и не единственным, но все же), важнейшим измерением его экзистенции, независимо от того, в каком контексте очерчивается это духовное измерение человека: феноменологически (как его личность) или антропологически (как его экзистенциальность).

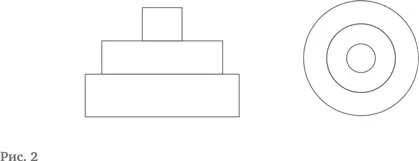

Отношение различных сфер бытия друг к другу преимущественно описывается либо в виде ступенчатой, либо в виде многослойной структуры. Первая трактовка связана с именем Н. Гартмана (который, однако, также употреблял термин «слои»), а вторая – с именем М. Шелера, который первым применил при описании структуры бытия принцип индивидуации; по Шелеру, духовное в человеке индивидуируется, при этом центрируется вокруг своеобразного деятельного духовного центра (человеческой личности), которая является ядром духовности в человеке.

Теперь мы можем рассмотреть учение о ступенчатом строении личности (а также о многослойном строении) с точки зрения измерений, охватывающих физиологию, психологию и ноологию человека, каждое из которых трактуется в данном случае как отдельное измерение едино-целостного человеческого бытия [23]. Ведь при всей коренной разнице этих трех факторов и, следовательно, их онтологической раздельности, все они являются неотъемлемыми компонентами человеческого бытия, принципиальными друг для друга и, соответственно, взаимно неотделимыми в антропологическом отношении.

Мы можем приблизиться к бытию идентичности, артикулируемому при помощи трех вышеуказанных факторов, только методом аналогии. В частности, избранная нами попытка такого приближения требует от нас действовать в духе геометрии. Разумеется, мы пока считаем открытым вопрос о том, идет ли речь в данном случае лишь об аналогическом подходе, то есть о методе, подобном математике, или об обратном подходе, при котором математические измерения являются простыми описаниями безусловной размерности бытия как такового . Таким образом, мы можем рассматривать мир не только «от геометрии», но и наоборот, математика должна допускать трактовку с онтологических позиций.

В рамках этой выстроенной нами схемы измерений из – позвольте мне такое выражение – трехмерности человека – следует, что истинно человеческое начинает просматриваться лишь тогда, когда мы вступаем в область духовного. Мы видим человека в его человечности лишь тогда, когда учитываем при его рассмотрении это «третье» измерение; только на данном этапе мы замечаем человека как такового. В то время как именно вегетативная жизнь (то есть жизнь в чисто витальном смысле) вполне может быть описана в пределах телесного измерения человека, а его животная жизнь с натяжкой может быть описана не выходя за рамки душевного, но человеческое бытие-в-мире как таковое, личностная духовная экзистенция, не вписывается в эту двухмерную картину, не ограничивается данной «плоскостью» чистой психосоматики. В эту двухмерную плоскость человека гуманистического (Homo humanus) можно в лучшем случае спроецировать. Действительно, существование человека представляет собой не что иное, как проекцию: мы жертвуем одним из измерений, чтобы спроецировать человека в следующее измерение, лежащее уровнем ниже.

Из подобного проецирования выводится два следствия: оно ведет к 1) многозначности и 2) противоречиям. Первое следствие основано на следующем обстоятельстве: в одной и той же проекции разное представляется однородным. Второе следствие оборачивается следующим фактом: в разных проекциях одно и то же может выглядеть по-разному.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу