Никто из тех, кто использует защитный механизм отрицания, не идет на это сознательно, предпочитая закрыть глаза на реальность или надеть шоры, дабы на замечать, что именно делают и говорят окружающие. Никто из тех, кто прибегает к отрицанию очевидного, не принимает это решение сознательно: буду глух к своим эмоциям. Это происходит само собой, когда эго, стремясь обеспечить себе защиту от изнурительных конфликтов, тягот и страхов, отказывается принимать информацию, чреватую для него слишком большими неприятностями.

Предположим, девочка, чьи родители часто скандалят, приглашает подружку переночевать. Ночью обе девочки просыпаются от громких голосов ссорящихся взрослых. Гостья спрашивает шепотом:

– Никакого покоя от твоих предков. Что это они так расшумелись?

Смущенная хозяйка, которой не привыкать к таким ночным сценам, уклончиво отвечает:

– Понятия не имею, – а потом долго не может уснуть и лежит, мучаясь от стыда, под аккомпанемент продолжающихся криков.

После этого гостья не может понять, почему подружка начинает ее избегать.

Ее сторонятся, потому что она невольно проникла в семейную тайну, а значит, служит напоминанием о том, что ее подруга предпочла бы не знать. Неприятные события, например эта родительская ссора, настолько болезненны, что дочери гораздо удобнее отрицать истину. А для этого приходится все более усердно избегать всего, что грозит разрушить защиту, которую она возвела, чтобы отгородиться от боли. Она не желает ощущать страх, стыд, гнев, беспомощность, ужас, отчаяние, жалость, неприязнь и отвращение. Но если она позволит себе что-то чувствовать, ей неизбежно придется сражаться с этими сильными и противоречивыми эмоциями, а потому она предпочитает не чувствовать вообще ничего . Это и есть источник ее потребности властвовать людьми и событиями, присутствующими в ее жизни. Властвуя над тем, что происходит вокруг нее, она пытается обеспечить себе чувство защищенности. Никаких потрясений, никаких неожиданностей, никаких чувств.

Попав в неприятную ситуацию, все мы стараемся ею овладеть, насколько это возможно. У членов неблагополучных семей эта реакция становится преувеличенной, потому что боль слишком сильна. Вспомните историю Лизы: родители требовали, чтобы она лучше училась. У семьи были реальные основания надеяться, что учебу можно подтянуть, но очень мало шансов, что это уменьшит тягу матери к спиртному. Поэтому, вместо того чтобы взглянуть правде в лицо и расписаться в своей неспособности справиться с алкоголизмом матери, все предпочитали считать, что жизнь в семье пойдет на лад, если Лиза станет лучше учиться.

Помните, Лиза тоже постоянно пыталась исправить ситуацию (овладеть ею), стараясь «быть хорошей». Ее хорошее поведение ни в коем случае не было здоровым выражением радости, которую она испытывала по поводу своей семьи и своей жизни. Совсем наоборот. Каждое дело, которое она выполняла по собственной инициативе, выражало ее отчаянные попытки как-то разрядить невыносимую семейную обстановку, за которую она, ребенок, считала себя ответственной.

Дети неизбежно возлагают на себя вину и ответственность за серьезные проблемы, осложняющие жизнь семьи. Причина в том, что фантастические представления о собственном всесилии заставляют их верить, будто именно они повинны в том, что творится в семье, и они же способны изменить ситуацию в лучшую или худшую сторону. Многих несчастных детей, как и Лизу, родители или другие члены семьи обвиняют в создании тех проблем, над которыми дети не властны. Но даже без таких словесных упреков ребенок принимает на себя тяжкое бремя ответственности за семейные невзгоды.

Нам нелегко и неприятно признаваться в том, что на самом деле наше самоотверженное поведение, стремление быть «хорошими» и желание помочь – это, возможно, всего лишь попытки властвовать, а они не имеют под собой бескорыстных побуждений. Простое и наглядное изображение этих движущих сил я увидела на плакате, висевшем на двери одного из офисов в агентстве, где я некогда работала. На ней был нарисован круг, поделенный на две половины: верхняя изображала желтое восходящее солнце, а нижняя была выкрашена в черный цвет. Подпись гласила: «Помощь – солнечная сторона власти». Этот плакат должен был напоминать и консультантам, и клиентам о необходимости постоянно следить за тем, какие мотивы скрываются за потребностью переделывать других.

Когда усилия помочь прилагают люди, чье детство прошло в неблагополучной семье или чья личная жизнь полна стрессов, это всегда наводит на подозрение, что они стремятся получить власть. Когда мы делаем для человека то, что он мог бы сделать для себя сам; когда планируем его будущие или повседневные действия; когда донимаем его подсказками, советами, напоминаниями, предупреждениями или уговорами, хотя он уже давно вышел из детского возраста; когда мы не можем допустить, чтобы он столкнулся с последствиями своих поступков, а потому пытаемся либо изменить его действия, либо избежать их последствий, то все это – проявления власти. Мы надеемся, что если нам удастся установить над ним свою власть, то удастся совладать и со своими чувствами там, где наша жизнь соприкасается с его жизнью. И конечно же, чем упорнее мы стремимся к власти, тем хуже это у нас получается. Но остановиться мы уже не можем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

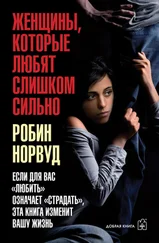

![Робин Норвуд Женщины, которые любят слишком сильно. Если для вас «любить» означает «страдать», эта книга изменит вашу жизнь [litres] обложка книги](/books/418398/robin-norvud-zhenchiny-kotorye-lyubyat-slishkom-silno-cover.webp)

![Лора Гарнетт - Привычка гения [Как одна привычка может полностью изменить вашу работу и вашу жизнь] [litres]](/books/385616/lora-garnett-privychka-geniya-kak-odna-privychka-mozh-thumb.webp)