По мнению М. А. Можейко (там же, с. 988), экспрессионизм строится на основе субъективизма и идеализма: «Нам принадлежит каждый, кто непосредственно и неподдельно передает то, что побуждает его к творчеству» (Э. Л. Кирхнер). Непосредственность выражения характеризуется тремя основополагающими принципами: интуитивизм, инфантилизм, примитивизм . Интуитивизм означает выражение «идеи предмета» вне обращения «к натуре» и рациональной рефлексии. Инфантилизм требует детской непосредственности в интерпретации впечатлений о мире. Примитивизм характеризует ориентацию творящего на примитивные ( архаические ) формы искусства, обладающие, по мнению Э. Л. Кирхнера, «подлинной силой» (курсив наш. – В. Н. ).

Наши исследования характера восприятия произведений футуристов и экспрессионистов показало, что искусство экспрессионизма связывается с переживанием авторами художественных работ активного жизненного начала . Напротив, снижение творческой активности человека наблюдается в ситуации потери им смысла жизни. В то же время выразительность образа не рождается в границах декоративного искусства, в тщательно проработанных формах изображения. При передаче состояния активной жизненности художниками используются несложные геометрические формы, деформированные «естественные» контуры, «варварская стихия цвета» (Э. Л. Кирхнер), «экстатичность колорита» (А. Орье).

В то время как импрессионизм отражает стремление изобразить сиюминутное впечатление о реальности, экспрессионизм выступает как способ поиска «мифологических первооснов бытия» (Э. Х. Нольде), «первоэлементов мироздания» (П. Клее). «Экспрессионизм осуществляет парадигмальный поворот от презумпции субъективизма к презумпции своего рода феноменологической редукции… Портреты городов отражают не то, как мы видим эти города, а то, что мы знаем о них» (Барт, 2001, с. 989).

В данном случае Р. Барт говорит об «эффекте реальности». Однако «эффект реальности», на наш взгляд, скорее, заключается в ином: впечатление от художественного образа рождается не вследствие знания о его значении, а как отражение непосредственного, трансцендентного восприятия субъектом произведения, как возможность проникновения за пределы видимости вещей в их сущность.

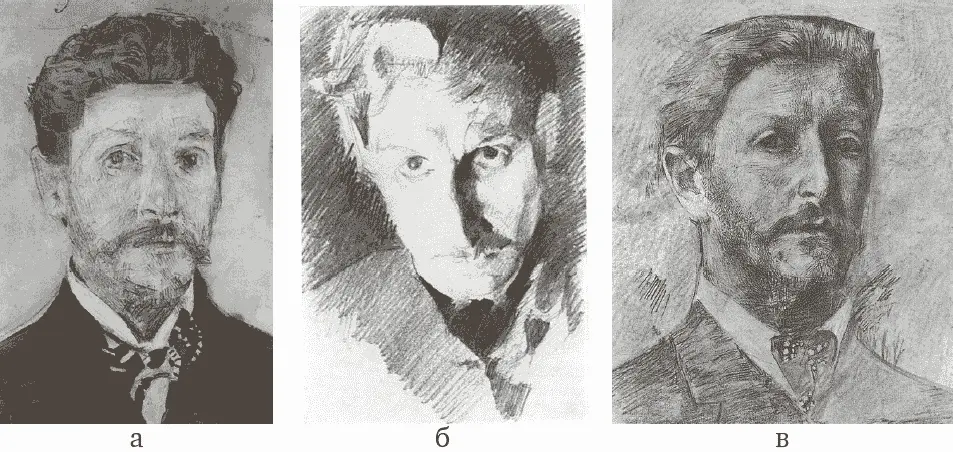

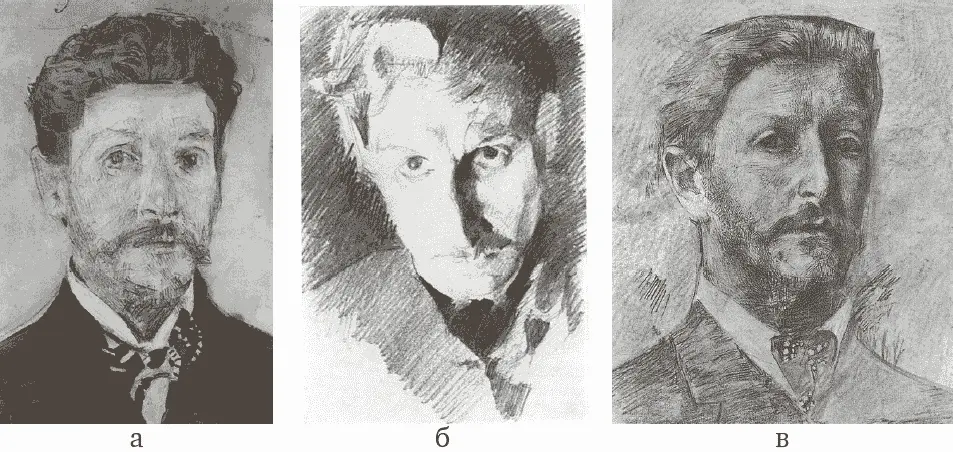

Рис. 24.Автопортреты М. Врубеля в разные периоды жизни: а – 1882 г.; б – 1885 г.; в – 1904–1905 г.

Иначе говоря, выразительность художественного образа раскрывает экспрессивный характер переживания творящим субъектом процесса создания произведения. В выразительном образе он видит свое зеркальное отражение, свою божественную возможность превращать незримое в зримое. Создавая образ, художник созидает его для себя, наделяя его теми качествами, которые присущи именно ему. Не случайно поэтому произведения депрессивных художников – деструктивны, схематичны, статичны. В силу блеклости их переживаний художественные образы не одухотворены. В силу «слабости» их воли – «разваливается» композиция, не проявляется связь содержания с формой.

Таким образом, экспрессивность души и ума творящего находит свое воплощение в выразительности создаваемого им целостного художественного образа, который, как отмечает Н. А. Яковлева, выступает в качестве «материально-идеального явления», как «единство души и тела» (Яковлева, 2005, с. 26). Искусство творчества позволяет говорить о присутствии в человеке имманентного стремления к самовыражению. Индивидуум не может не выражать себя, так как в самом акте выражения он творит себя, оформляет себя как целостное, эстетическое «произведение». Если в зеркальном отражении личность наблюдает свое тело, динамику своих эмоций и чувств, то в художественном образе он выражает то, что присуще его индивидуальности (рисунок 24).

В выразительном действии человек переживает трансцендентное чувство своего единения с миром: при «расставании» со своим «Я» в процессе творчества он выходит за пределы ограниченного восприятия и чувствования, обретает иное видение привычных вещей. Стремление выразить себя, снять «внутреннее» напряжение становится одной из побуждающих сил его обращения к художественному действию. Но творчество – это не только эмоционально-чувственная разрядка, это и способ, форма познания человеком себя, это возможность «лепить», созидать себя каждый раз заново.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу