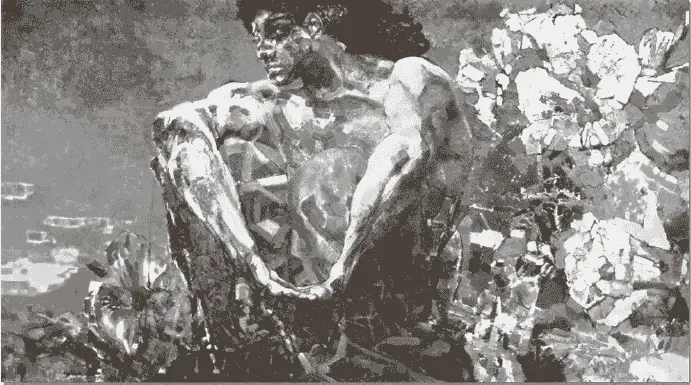

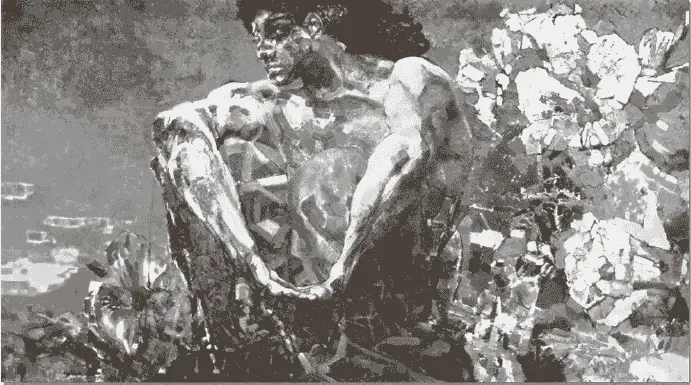

Подробнее остановимся на их творчестве. Экспрессивность предметного мира в работах В. Ван Гога («Подсолнухи»), притягательность аллегорических образов в произведениях М. Врубеля («Демон») говорят о чувственном проникновении в суть «вещей», оформленном рациональной игрой форм и цветовых пятен. Оба творца смогли воплотить в художественной форме скрытую от людей выразительность предметного и воображаемого миров, уравновесив в своих работах силу хаоса гармонией порядка. В этом сплетении рационального и иррационального, статичного и динамичного, приведенного к целостному завершению, заключена выразительность художественных образов.

Рис. 21.М. Врубель. «Автопортрет», 1905

Рис. 22.М. Врубель. Иллюстрации к поэме М. Лермонтова «Демон». Голова Демона

Рис. 23.М. Врубель. «Демон сидящий», 1890

Несмотря на психологические проблемы, преследующие художников, ими были созданы образы, не превзойденные по колористике и динамике изображения. Эта гармония исчезает в периоды обострения психического заболевания: композиция «разваливается», цвет теряет притягательную силу, образ приобретает блеклый, слабо прорисованный характер. Болезнь разрушает единство связей рационального и иррационального, сознательного и бессознательного. На смену порядка приходит хаос, выражающийся в неспособности художников удерживать в сознании образ целостной композиции. Иначе говоря, по характеру построения художественного образа можно говорить о способности человека к осуществлению сознательного творческого действия, о состоянии его психики. И эта способность есть выражение единства всех сторон его индивидуальности. Нарушение когнитивной или эмоциональной сфер психики отражается в ошибках в изображении элементов композиции, в игнорировании одних и гиперболизации значения других средств художественного изображения.

С точки зрения теории «вчувствования» Т. Липпса, характер восприятия образа опосредован способностью «видеть» изнутри сущность изображаемого предмета. Оба художника до развития болезни обладали таким знанием, «видели» структуру вещей через призму ярких впечатлений. «Жизненность» созданного ими художественного образа проявляется в особой эксцентрике персонажей, в прорисовке многомерности художественного пространства. Ярких решений художники достигали в периоды ясности ума, в состоянии «тонкого» чувствования мира, распад образа отражал состояние физического и душевного истощения. Говоря иначе, рождение выразительного художественного образа есть результат «резонирования души» (М. Юма), соединения явных и неявных сторон личности в акте творческого изображения.

Следует отметить, что в вопросе о природе выразительности сталкиваются две противоположные парадигмы: позиция, связанная с идеей М. Юма о том, что «душа в себе обладает двумя фундаментальными характеристиками: резонансом и живостью» (Делез, 2001, с. 141), и точка зрения, представленная в тезисе Р. Арнхейма о том, что выразительность «присуща не только живым организмам, обладающим сознанием». С точки зрения Р. Арнхейма, экспрессию художественного образа передает «конфигурация сил» (Арнхейм, 2000, с. 378), которая является не проекцией чувств воспринимающего произведение субъекта, а объективной реальностью.

Каким же образом создается эффект выразительности образа в художественном творчестве? Напомним, что понятие «выражение» происходит от лат . «expressio». Так, искусство экспрессионизма вначале ориентировано на выражение внутреннего мира субъекта и только затем на изображение внутренней сущности объекта (Ф. Марк) (Можейко, 2001, с. 987). Экспрессия образа создается посредством изобразительных техник, в частности благодаря таким качествам цвета как: «напряженность» (Дж. Энсор), хроматические обобщения и колористическое моделирование (Ф. Ходлер), интенция выразительности цветовой гаммы (В. Ван Гог) (там же, с. 998).

В противоположность «традиционным» взглядам на художественное творчество как «изображение красивого», экспрессионизм формирует программную установку на «интуитивную неопределенность» (Л. Кирхнер), которая выражается в интенции художественного творчества, в непосредственно формируемых и фиксируемых в произведении представлениях художника о предмете. В данном случае акцент в работе переносится от воспроизведения непосредственного впечатления о вещи к изображению представления о нем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу