* * *

Наши концептуальные подходы для модели развития России, основанного на доктрине политического консерватизма, строились по принципу «органичной модернизации». Это означает, что целеполаганием консерваторов должно являться движение вперед: осознание переходного характера российского государства и общества и необходимости завершения этого транзитного состояния – при тщательном учете наших реалий и нашего исторического опыта.

Такой подход кажется заведомо уязвимым, причем со всех сторон. Адепты возрождающегося российского консерватизма могут счесть, что в нем слишком много либерального , особенно в экономической составляющей, что «земные» аспекты (экономика, «социалка», электоральная борьба) затеняют то, что кажется главным именно им – «культурный консерватизм». Либеральные (как и другие) критики российской власти могут остаться недовольными тем, что мы проповедуем эволюционный путь, призываем к диалогу все сегменты общества, в том числе те, которые поддерживают власть. Людям, встроенным в административно-бюрократическую вертикаль, покажется, что в этой модели предлагается слишком много изменений: в совокупности они могут нарушить столь тщательно выстроенную пирамиду отношений власти и собственности, которую им хотелось бы сохранить.

Ответ на эти сомнения очень прост. При всей сложности консервативных политических доктрин, у них есть одна общая черта: они современны, т. е. рождены в конкретный исторический момент и защищают и сохраняют то, что накоплено обществом к данному времени, со всеми противоречиями этого «капитала нации». А современность, в контексте отечественного консерватизма, подразумевает, что:

• Его наследие, создававшееся в другие эпохи, – это богатство нации, из которого следует черпать мудрость подходов, но не искать в них конкретные решения проблем, которых в те эпохи просто не существовало.

• Современное общество – образованное, урбанизированное, плюралистичное по любому основанию – не признает безраздельного господства одной идеологии. Историческая мудрость любого консерватизма в таких условиях советует искать компромиссы и согласие, основанное на тех ценностях, которые объединяют нацию.

• Опыт других стран можно и нужно критиковать и нельзя слепо заимствовать, но еще первым нашим консерватором, Николаем Карамзиным, сказано: «Благоразумно ли искать, что сыскано?.. Какой народ не перенимал у другого? И не должно ли сравняться, чтобы превзойти?.. что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек!» Если западные консерваторы приняли ценности рынка и социального государства и их общества добились успеха, то надо брать этот опыт на вооружение, разумеется, извлекая уроки из их ошибок и издержек и сочетая его с нашими традициями. Именно так проводились модернизации и преодолевались масштабные кризисы в современную эпоху.

• Наконец, последнее: этот подход бережно хранит основы, на которых строились лучшие традиции нашего консерватизма, в первую очередь – единство сильного государства и активного общества. Если мы сможем выдержать этот принцип, у нас все получится.

Приложение

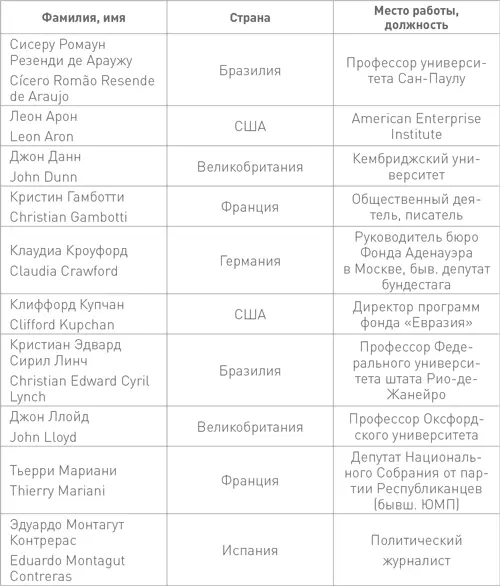

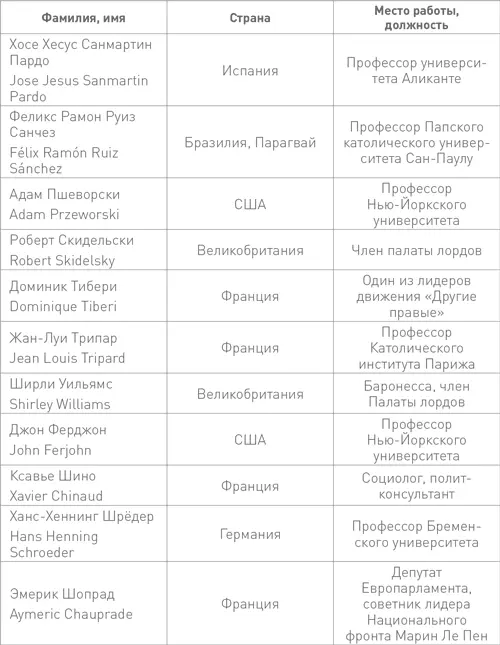

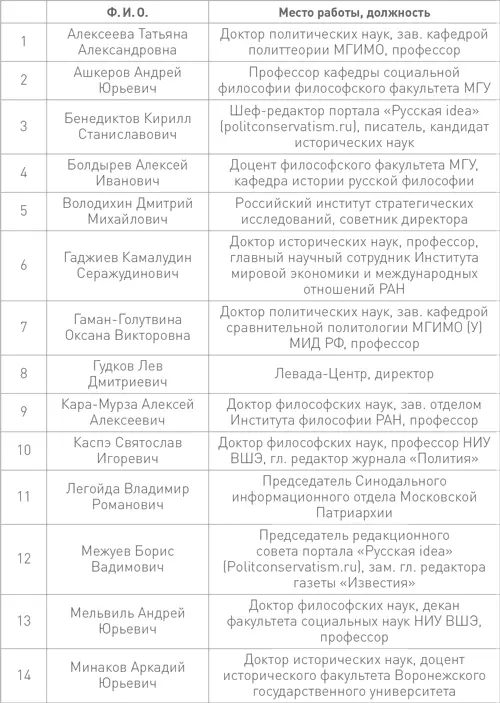

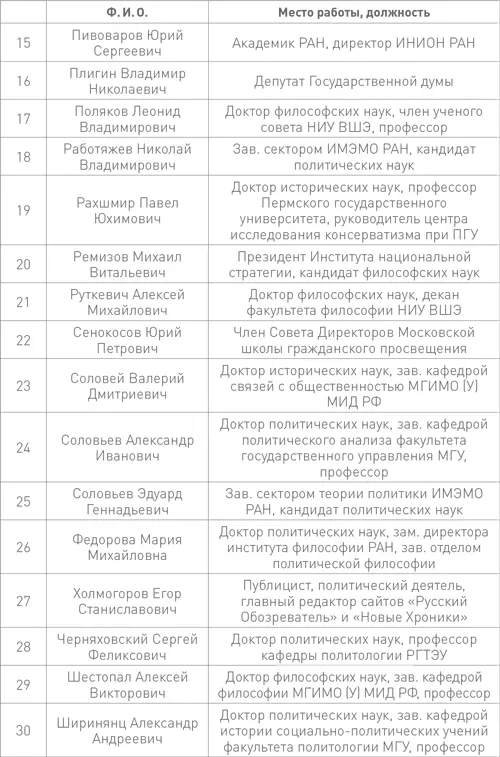

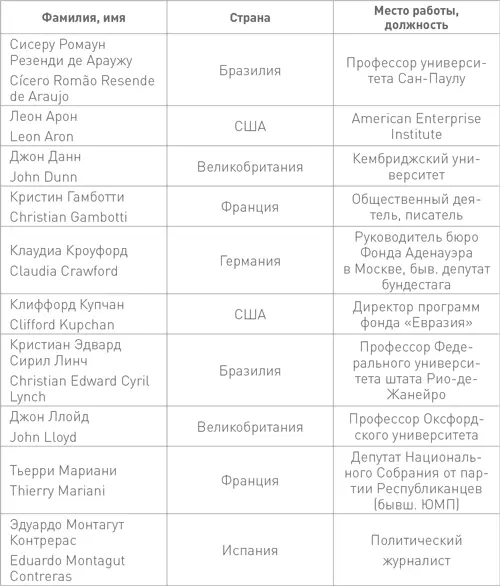

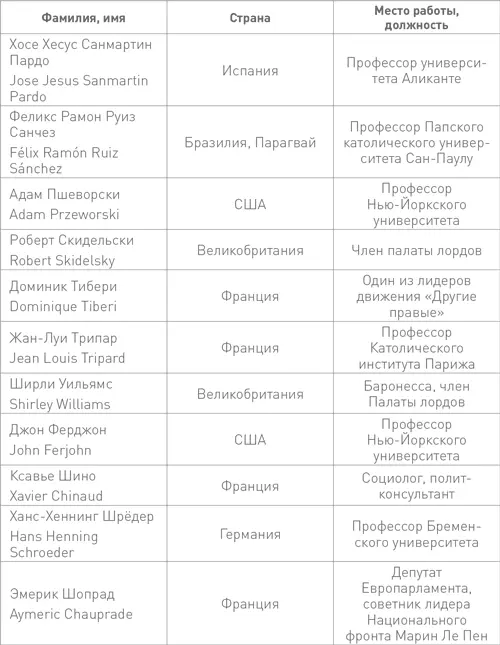

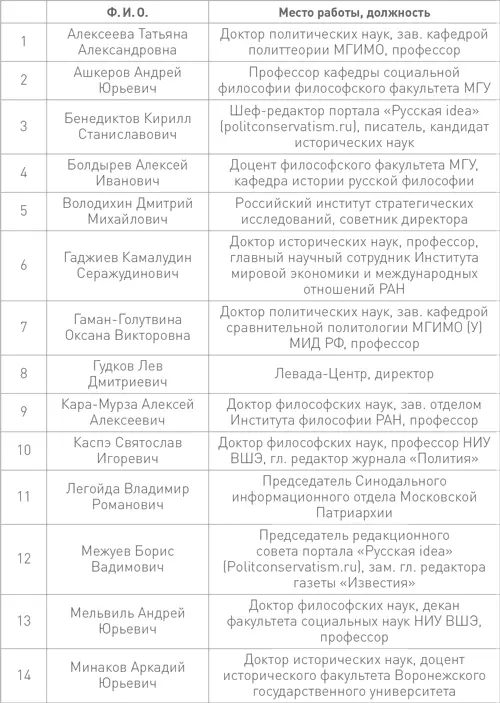

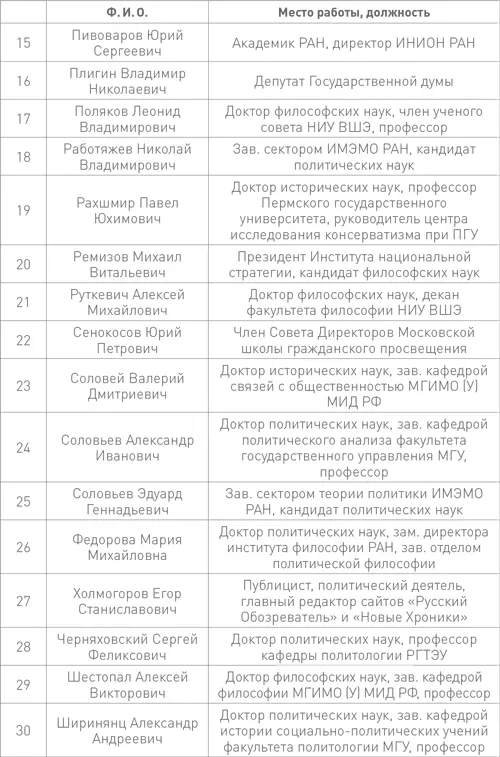

Список экспертов – респондентов исследования

Зарубежные эксперты

Российские эксперты

Тетради по консерватизму: Альманах. Вып. 1, 2 [I и II], 3 – 2014; вып. 1, 2. – 2015 – М.: Фонд ИСЭПИ, 2014–2015.

Ананьева Е. В. От «нового лейборизма» к «прогрессивному консерватизму». Доклады Института Европы РАН, № 293. – М., 2013. – 143 с.

Багдасарян В. Э. История и государственная политика // Стратегия России. Вып. № 3–5. – 2014.

Берк Э. Размышления о революции во Франции. О заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. – М.: Рудомино, 1993. – 143 с.

Блэк Дж. История Британских островов. – СПб.: Евразия, 2008. – 540 с.

Британия в кризисе: тактические меры и стратегические цели. Доклады Института Европы РАН, № 280. – М., 2012. – 98 с.

Бунин И. М. Буржуазия в современном французском обществе: Структура, психология, политические позиции / Отв. ред. Г. Г. Дилигенский. – М.: Наука, 1978. – 288 с.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу