Анализ литературы показывает, что семья формирует свою особую систему воспитания в зависимости от конкретного периода истории, норм культуры, возрастного состава семьи. Функция семьи меняется в зависимости от социальных требований. Родительское отношение к детям органически связано с общими ориентациями в культуре.

Резкое ускорение темпов жизни за последние 100 лет заставило иначе взглянуть на историю каждого поколения.

Сегодня не подлежит сомнению то, что детство человека представляет собой не только физиологическое, психологическое, педагогическое, но и сложное социокультурное явление, имеющее историческое происхождение и природу. То, как общество воспринимает и воспитывает своих детей, – одна из главных характеристик культуры в целом, а изменения в этих установках могут прояснить многие другие глубинные макросоциальные сдвиги.

Существует закономерность: в процессе развития ребенок обособляется, эмансипируется от взрослых, обретает все большую независимость, самостоятельность и свободу в действиях и поступках. Нечто подобно наблюдается и в истории человечества. На определенном ее этапе человеческий мир разделился на двое: на мир взрослых и мир детей. Произошло это не сразу. История знает эпохи, когда детство или его отдельные периоды у человека почти отсутствовали. На протяжении человеческой истории отношение к детям претерпело значительные изменения [5] Кон И. С. Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива). -М., 1988. – С. 35.

. Также и содержание депривации менялось в зависимости от исторической эпохи. Депривационное развитие характерно не только для современных детей. История убеждает нас в том, что жизнь детей прошлых поколений была далека от идеального состояния. Только истоки и формы депривации здесь были несколько иными.

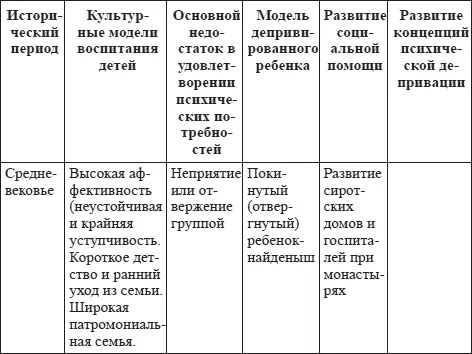

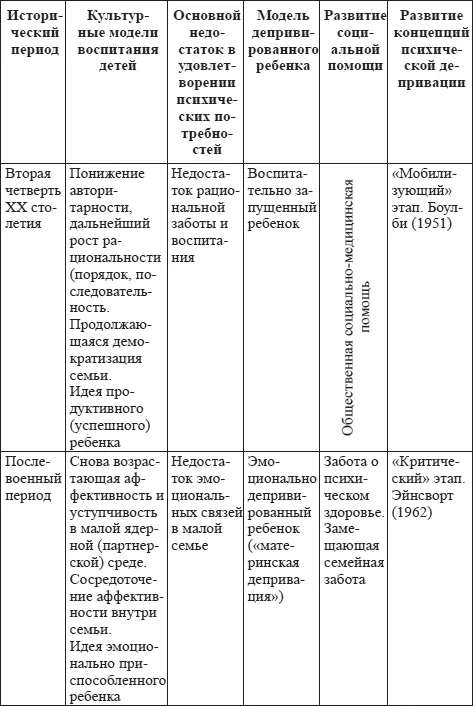

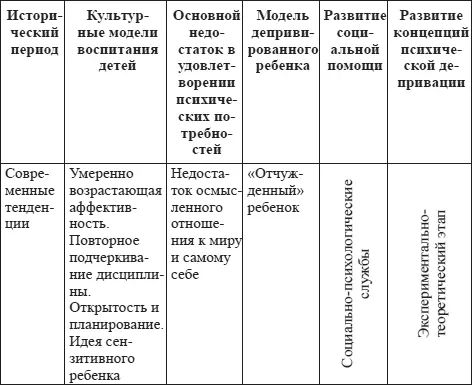

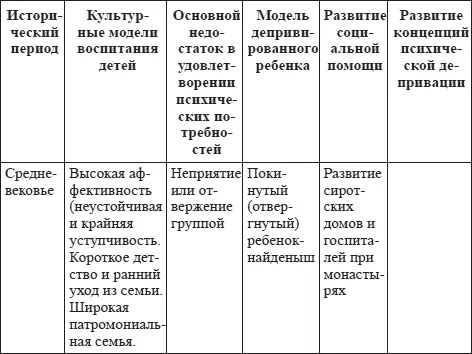

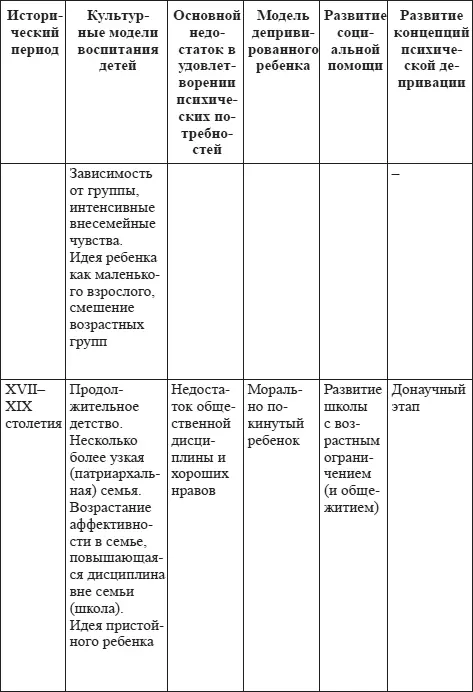

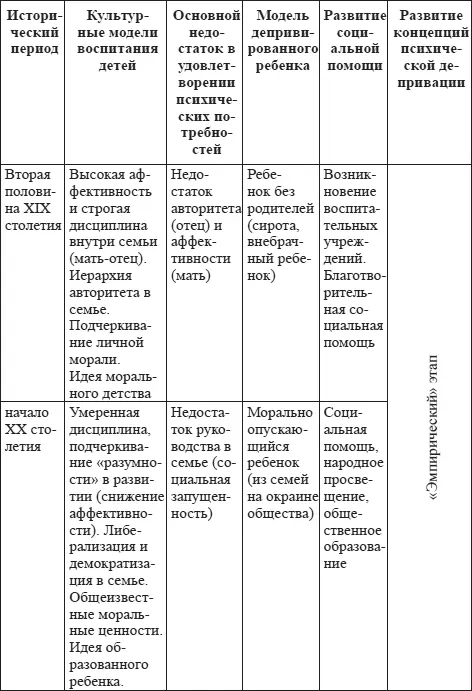

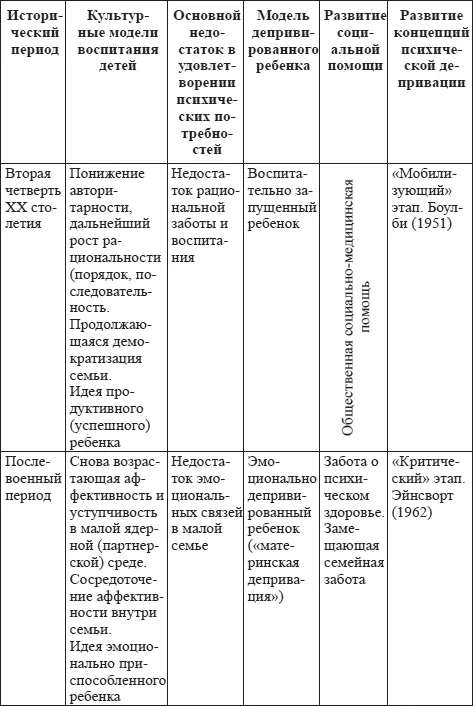

Обратимся к анализу депривационного развития в различные исторические периоды. Приведем таблицу из книги Й. Лангмайера и 3. Матейчека [6] Лангмайер Й., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага, 1984. – С. 178–179.

.

Таблица 1.

Развитие понятия депривационного ребенка в Европе

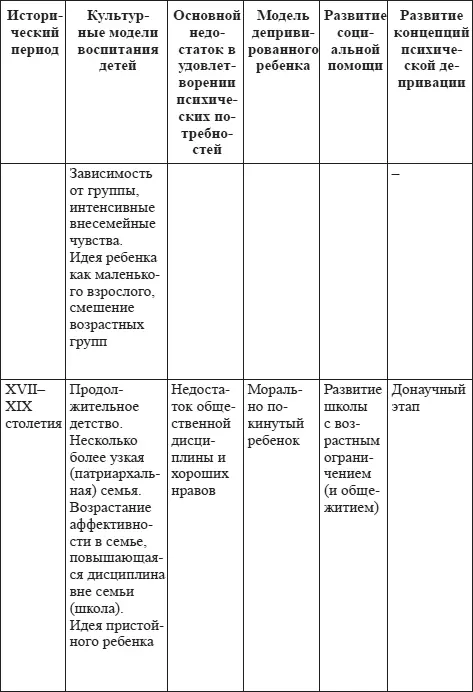

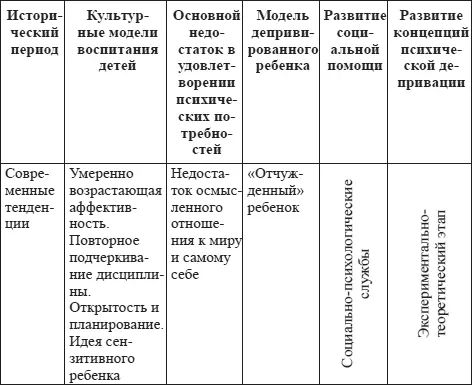

Продолжение таблицы 1.

Продолжение таблицы 1.

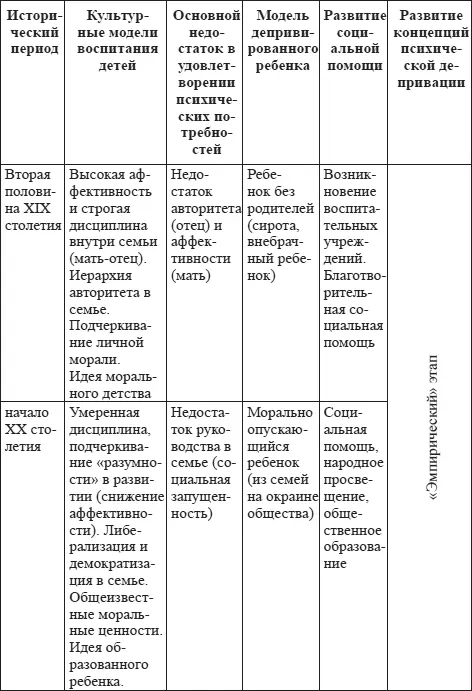

Продолжение таблицы 1.

Продолжение таблицы 1.

При анализе материалов, представленных в табл. 1, важно отметить следующее:

1. Развитие научных представлений о депривированном ребенке, как правило, на один этап предшествовало развитию культурных моделей воспитания такого ребенка.

2. Фиксация феномена материнской депривации произошла относительно поздно – во второй половине XX в., – тогда, когда в массовом масштабе произошел переход к сравнительно небольшой семье, основанной преимущественно на эмоциональных связях.

Анализ развития понятия депривированного ребенка показывает, что исправление одной формы депривации приводило, как правило, к выявлению другой. Так это было, например, при снижении высокой смертности детей, после чего выявилась опасность их содержания в детских учреждениях, угрожающая их психическому развитию. Следовательно, можно предполагать, что быстрое научное, техническое, экономическое, социальное и культурное развитие современного общества принесет с собой новые жизненные условия, которые устранят преобладающие до сих пор источники лишений у детей. Но эти новые условия принесут с собой и новую опасность, а также новые ситуации, где дети будут находиться под угрозой. Предвидеть будущие виды опасности сложно.

Таким образом, системно-исторический анализ проблемы депривации показывает, что депривационное развитие характерно не только для современных детей. Истоки и формы депривации зависели от конкретно-исторического содержания детско-родительских отношений, которое в разные эпохи менялось, приобретая свою специфику.

Научные и социально-экономические предпосылки исследований

Читать дальше