Сложность преодоления фиксированности заключается в том, что созданный ей алгоритм плохо осознается и слабо произвольно контролируется. Инсайтное решение же может являться переходом на интуитивный уровень функционирования и представляет собой разрушение механизмов сознательного контроля, что было показано нами в предыдущих исследованиях (Владимиров, Ченяков, 2012; Коровкин, Владимиров, Савинова, 2012).

Идея нашего эксперимента состояла в создании кратковременной фиксированности. Основная цель – поиск ответа на вопрос, может ли являться преодоление такой фиксированности механизмом инсайта. В рамках эксперимента была выбрана задача, имеющая два качественно разных решения. К каждому из этих решений была разработана своя серия-подводка, прохождение которой делает данные решения потенциально алгоритмизированными. После такого решения задачи (алгоритмизированным способом) испытуемому предлагается найти качественно другое решение, которое должно было быть потенциально инсайтным. В качестве критерия типа решения (инсайтное/алгоритмизируемое) нами использовались объективные критерии инсайта: время (инсайтные задачи решаются чаще всего дольше) и данные мониторинга динамики мыслительных процессов. В качестве монитора параллельно с решением основной задачи испытуемым предлагалось выполнение задания-зонда. Данным способом, были показаны различия в протекании решения инсайтных и алгоритмизируемых задач (Коровкин, Владимиров, Савинова, 2012).

Таким образом, названные нами «потенциально инсайтными» решения требовали от испытуемых значимо больших временных затрат, нежели решения, названные нами алгоритмизируемыми (U=100; p<0,001). А значит подобранные нами демонстрационные задачи установочных серий действительно создают эффект короткой серии на решении, на которое осуществляется наводка.

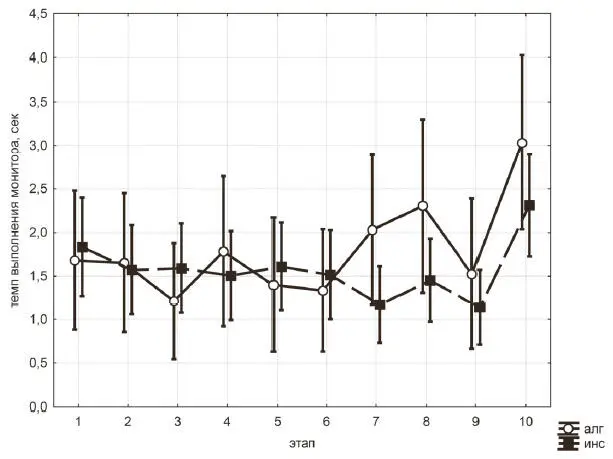

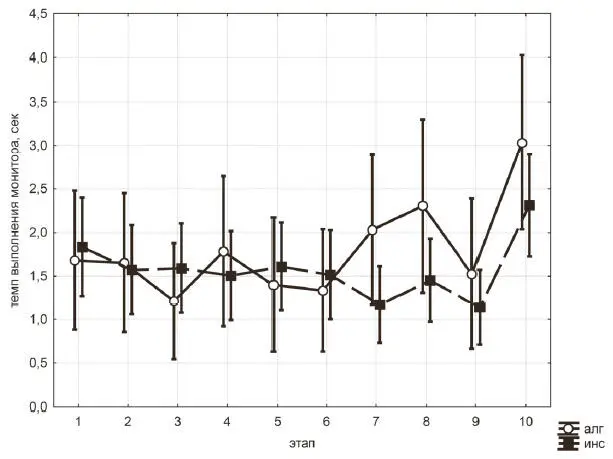

Результаты мониторинга также показывают, что эффект серии действительно создает эффект кратковременной фиксированности (рисунок 1). Структура данных в нем воспроизводит структуру характерную для загрузки рабочей памяти при решении инсайтных и алгоритмизируемых задач.

Рис. 1. Динамика загрузки рабочей памяти при решении алгоритмизируемой и инсайтной задачи

В нашем исследовании мы смогли добиться возникновения эффекта короткой серии, с помощью чего добились того, что одна и та же задача решалась то как алгоритмизируемая, то как инсайтная, причем инсайтно задача решается тогда, когда формируется фиксированность на ином, отличном от требуемого способе ее решения. Данные результаты подтверждают выдвинутую нами гипотезу о том, что преодоление фиксированности может быть одним из механизмов инсайтного решения задачи.

Для раскрытия полной картины преодоления фиксированности как механизма инсайтного решения необходимо получить данные и об обратном процессе: превращении рутинного (алгоритмического) решения в решение инсайтное, что может быть достигнуто разрушением фиксированности, сформированной в результате длинной серии. Это, а также использование в качестве маркеров инсайтности решения дополнительных субъективных и объективных критериев: самооценка степени неожиданности решения, поведенческие и мимические паттерны и данные айтрекинга являются на наш взгляд основными близкими перспективами исследования преодоления фиксированности как механизма инсайтного решения.

* * *

Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002.

Владимиров И. Ю., Коровкин С. Ю. Рабочая память как система, обслуживающая мыслительный процесс // Когнитивная психология: Феномены и проблемы. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 8–21.

Владимиров И. Ю., Ченяков Г. С. Роль рабочей памяти в снятии эффекта фиксированности в результате короткой серии при решении задач // Экспериментальный метод в структуре психологического знания / Отв. ред. В. А. Барабанщиков. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. С. 218–223.

Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления. М.: Прогресс, 1965. С.86–234.

Коровкин С. Ю., Владимиров И. Ю., Савинова А. Д. Задание-зонд как монитор динамики мыслительных процессов // Экспериментальный метод в структуре психологического знания / Отв. ред. В. А. Барабанщиков. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. С. 255–259.

Пономарев Я. А. Психология творчества. М.: Наука, 1976.

Читать дальше