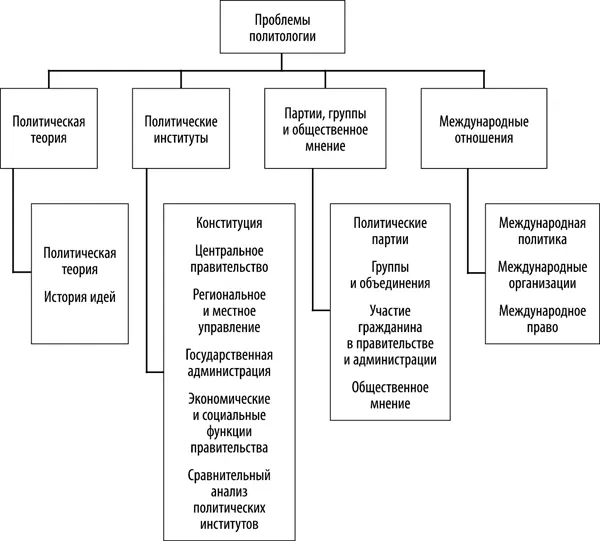

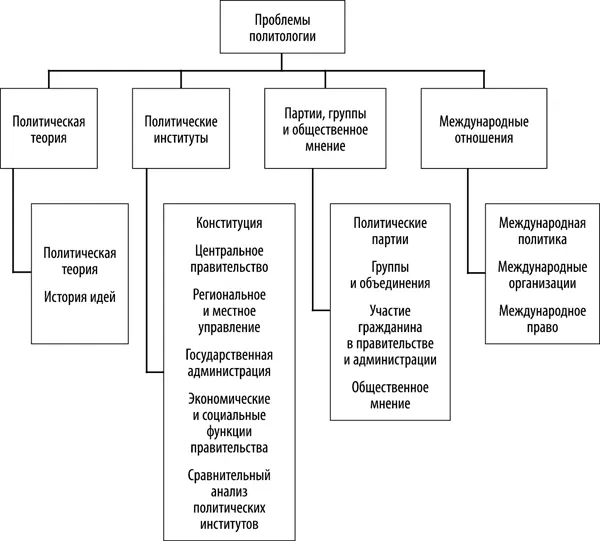

В 1948 г. эксперты ЮНЕСКО предложили объединить все изучаемые политологией проблемы в четыре основные группы (рис. 1.1). Кроме того, в последние десятилетия большое значение начинают приобретать прикладные направления исследований , среди которых выделяют: а) избирательный процесс; б) электоральные технологии; в) связи с общественностью; г) политическую рекламу и политические коммуникации.

Рис. 1.1. Предметное поле политологии

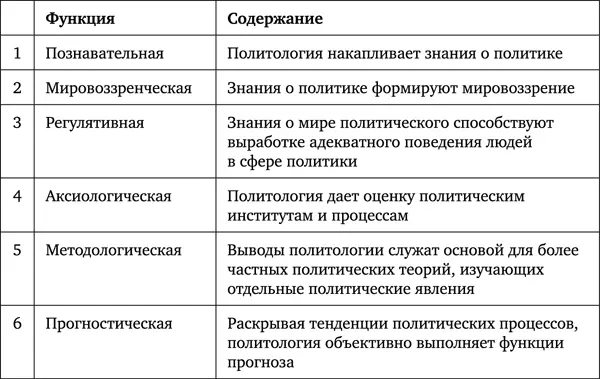

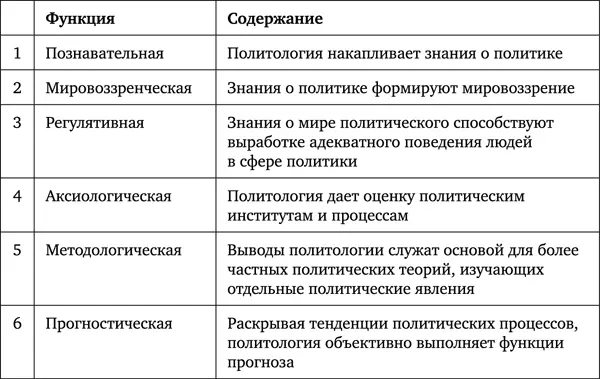

Современная политология аккумулирует фундаментальные и прикладные знания о мире политического, стремится анализировать все грани сложной политической жизни общества, что предопределяет ее ведущие функции (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Основные функции политологии

Знания о мире политического необходимы представителям разных профессий, всем сознательным членам общества, чтобы участвовать в политической жизни, развивать демократические институты и традиции, культуру политического участия. Изучение политологии способствует формированию демократического менталитета, помогает развивать у молодого поколения политическую терпимость (толерантность), плюрализм и уважительное отношение к мнениям и позициям других людей, готовность к компромиссу и консенсусу.

Помимо этого, политология как академическая дисциплина, изучаемая в вузах, обеспечивает механизм политической социализации молодых граждан, которые часто отличаются радикализмом убеждений, повышенной восприимчивостью к демагогическим и популистским лозунгам и призывам. Систематические научные знания о политическом процессе помогают избавиться от утопических иллюзий и сформировать реалистические представления о политической жизни современного общества, вырабатывают умение цивилизованно защищать и отстаивать свои политические взгляды, права и свободы. Однако очень важно провести четкую грань между политикой и политологией в вузовской аудитории.

Точка зрения

Классики политической науки, среди которых особо следует выделить немецкого политолога Макса Вебера, подчеркивали, что политике не место в аудитории. Профессора и студенты на лекциях и семинарах не должны заниматься политикой, превращая занятия в политические митинги и собрания. В работе «Наука как призвание и профессия» (1919) М. Вебер справедливо обращал внимание на то, что политолог должен исследовать сферу политики как ученый, без гнева и пристрастия, ибо практическая политическая установка и научный анализ партийной позиции суть разные вещи [15] См.: Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произв. С. 721.

.

Когда в парламенте происходят политические прения, из политической позиции не делают тайны: ясно выразить свои взгляды – долг и обязанность политика. Политическое слово, сказанное с трибуны парламента, – меч, направленный против оппонентов, законное средство политической борьбы. В студенческой аудитории, где преподаватель объясняет студентам, которые должны молча слушать и записывать лекцию, а потом еще сдавать экзамен, открытая и честная политическая полемика невозможна. Преподаватель политологии, как, впрочем, и любой другой общественной науки, не должен претендовать на роль пророка и политического лидера, ибо это было бы нарушением профессиональной этики ученого и педагога. Подлинный преподаватель и честный ученый будет стремиться к тому, чтобы изложить научные проблемы объективно, всесторонне, показав научную полемику и разные точки зрения современной науки на политические проблемы.

Например, если речь идет о демократии, можно представить различные формы ее бытования в истории, показать их достоинства и недостатки, проанализировать, как они функционировали и какие последствия для социальных отношений имели на разных этапах развития общества. Затем необходимо противопоставить демократии другие, недемократические формы политических режимов и по возможности стремиться к тому, чтобы слушатели могли самостоятельно сделать выводы и занять собственную позицию по изложенным политическим проблемам.

М. Вебер весьма категорично настаивал: «Пророку и демагогу сказано: «Иди на улицу и говори открыто». Это значит: иди туда, где возможна критика». Таким образом, перефразируя Вебера, можно сказать, что политическая наука есть профессия, осуществляемая как специальная дисциплина и служащая делу самопознания и познания фактических связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и пророков, приносящий спасение и откровение [16] См.: Вебер М. Наука как призвание и профессия. С. 731.

.

Читать дальше