Это порождает порочный круг. Не желая тратить время на изучение проблемы, мы создаем еще больше проблем для себя в будущем, которые, в свою очередь, отнимают у нас еще больше дефицитного времени. Как метко заметил один топ-менеджер: «У нас нет времени изобретать колесо – нам нужно таскать на себе эти грузы!»

Чтобы выбраться из этой ловушки, первым делом нужно избавиться от двух ошибочных предположений о диагностике проблем:

● Это глубокое, занимающее много времени погружение в проблему.

● Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо как можно глубже проанализировать проблему и полностью ее понять.

Эти мифы хорошо отражены, пожалуй, в самой известной в мире цитате о решении проблем, часто приписываемой Альберту Эйнштейну: «Если бы у меня был час на решение проблемы, от которого зависела бы моя жизнь, я бы потратил 55 минут на изучение проблемы и 5 минут на то, чтобы ее решить».

Сказано красиво, но тут есть пара проблем. Во-первых, нет никаких доказательств того, что фраза о «55 минутах» принадлежит именно Эйнштейну (хотя он, выдающийся физик, безусловно знал толк в глубоком исследовании проблем). Во-вторых, что гораздо важнее, даже если автор этой фразы Эйнштейн, это – плохой совет . (Как это часто бывает, применение подходов теоретической физики к решению повседневных проблем не всегда дает хорошие результаты.) Вот что может произойти, если вы распределяете свое время согласно «совету Эйнштейна»:

У этого подхода даже есть устоявшееся название – аналитический паралич , – и, как правило, он заканчивается катастрофой.

ЛУЧШИЙ ПОДХОД

Существует гораздо более эффективный подход. Давайте представим себе процесс решения проблемы в виде прямой линии, которая отражает естественное стремление людей переместиться из пункта «У нас проблема» в пункт «Проблема решена»:

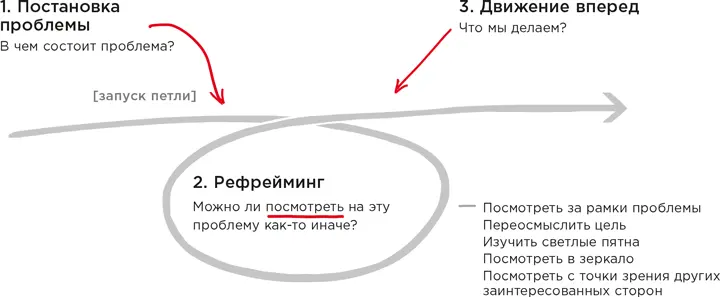

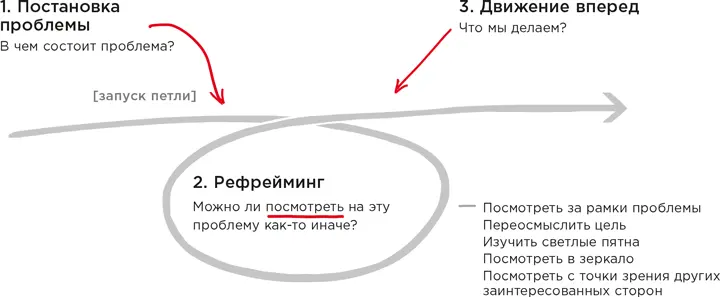

Рефрейминг можно сравнить с петлей на этом прямом пути: короткое, сознательное перенаправление внимания на вопрос более высокого уровня – «В чем состоит проблема?». После этого вы снова возвращаетесь на путь решения проблемы, но с улучшенным или даже совершенно новым ее пониманием. Если вам так больше нравится, можете представлять себе рефрейминг как короткую остановку или шаг в сторону в процессе движения вперед.

Эту петлю рефрейминга необходимо повторять на протяжении всего процесса решения проблемы. Например, ваша команда может начать с раунда рефрейминга в понедельник, затем на неделю переключиться в режим действия, а в пятницу снова провести промежуточный раунд рефрейминга, ответив на следующие вопросы: узнали ли мы что-нибудь новое о проблеме в течение этой недели? по-прежнему ли верна наша постановка проблемы?

Как вы помните из канвы рефрейминга (приведенной в конце «Введения»), этот метод состоит из трех этапов – постановка проблемы, рефрейминг и движение вперед, – где второй этап включает в себя несколько стратегий. На следующем рисунке эта же структура представлена в виде прямой линии и петли.

Шаг 1 – Постановка проблемы

Это триггер всего процесса. На практике все начинается с того, что кто-то задает вопрос: «В чем состоит проблема?» Ответ на этот вопрос, в идеале зафиксированный в письменном виде, приводит к первоначальной постановке проблемы.

Шаг 2 – Рефрейминг

На этом этапе вы ставите под сомнение первоначальное понимание проблемы. Цель в том, чтобы быстро выявить как можно больше альтернативных взглядов на эту проблему. Это своего рода мозговой штурм, только направленный на поиск не идей, а разных видений проблемы (и, как следствие, подходов к ее решению). Он может проходить в форме вопросов ( почему медленный лифт создает проблему для арендаторов? ) или в форме предположений ( возможно, это уловка, чтобы добиться снижения арендной платы ).

Следующие пять стратегий могут помочь вам по-новому взглянуть на проблему. В зависимости от ситуации вы можете использовать некоторые из них, все или же ни одной:

● Посмотреть за рамки проблемы. Что мы упускаем?

Читать дальше