Итак, в-седьмых, мы подступаем к самому незаметному и таинственному, – упущенному метафизикой из поля ее зрения – процессу. В чем именно он заключается?

Дело в том, что те сущие, которыми оперировало наше логическое мышление на стадии рефлексии-1 – назовем их исходными сущими – как правило, в основном (но не в обязательном порядке) являются фигурантами того комплекса сущих, который получился в результате раскрытия смысла идеи на стадии рефлексии-11 . За исключением одного чрезвычайно важного дополнения: в процессе раскрытия смысла идеи мы вдруг обнаруживаем , что нам для полной комплектации идеи не хватает еще одного сущего. Но мы не можем найти его среди тех готовых исходных сущих , которые нам известны, исходя из нашего жизненного опыта и познания. И, как правило, не можем найти по той простой причине, что их там нет. А потому, перед нами встает задача создать это недостающее сущее внове. Назовем его искомым сущим , поскольку оно должно быть нами найдено, то есть создано и включено – как завершающее звено («замок») в цепочке исходных сущих – в комплекс.

Вот этот окончательный комплекс связанных между собой – в замкнутую кольцевую структуру – сущих, обладающий к тому же вполне определенным смыслом, и есть идея в своем структурно-функциональном составе. (В дальнейшем мы проясним и структуру идеи, и функциональное назначение входящих в ее состав элементов).

Что же касается искомого сущего , то мы должны сначала создать его в идеальной форме, создать вид его (образ) и его сущность, исходя, во-первых, из развернутого смысла идеи , а во-вторых, из вида и сущности тех исходных сущих , которые являются комплектующими элементами данной идеи . (И об этом чуть далее).

В-восьмых, мы переходим к заключительному этапу – этапу опредмечивания искомого сущего и производству того объекта, в котором была потребность соци-ума.

Итак, мы остановились на формировании вида и сущности искомого сущего в нашем умственном представлении. Но для чего оно нам необходимо? Дело в том, что его идеальной, созданной в нашем уме формой мы не можем произвести никакого материального действия в реальной действительности. Вот почему мы должны по образцу искомого сущего изготовить его материальную форму. И назовем мы последнюю – заимствованным у Хайдеггера названием – подручным средством , поскольку, обладая им, мы можем осуществлять в нашем соци-уме вполне определенный род деятельности по производству нового вида Продукции . А изготовление этого подручного средства может быть осуществлено – создателем искомого сущего или кем-либо другим – по определенной технологии из тех исходных материалов, которые имеются в наличии на данное время.

И в-девятых, изготовив подручное средство , мы можем с его помощью производить в соци-уме новый род деятельности по производству – как правило, в массовом масштабе – новой Продукции . Так, положим, посредством внове изобретенного кусочка мела преподаватель может осуществлять деятельность массового распространения знания среди большой аудитории его учеников.

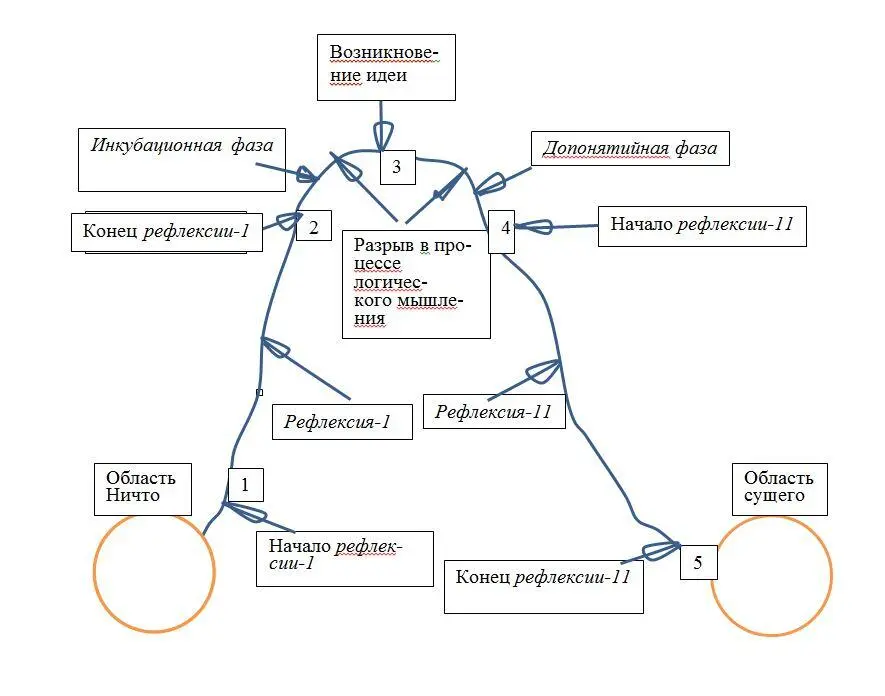

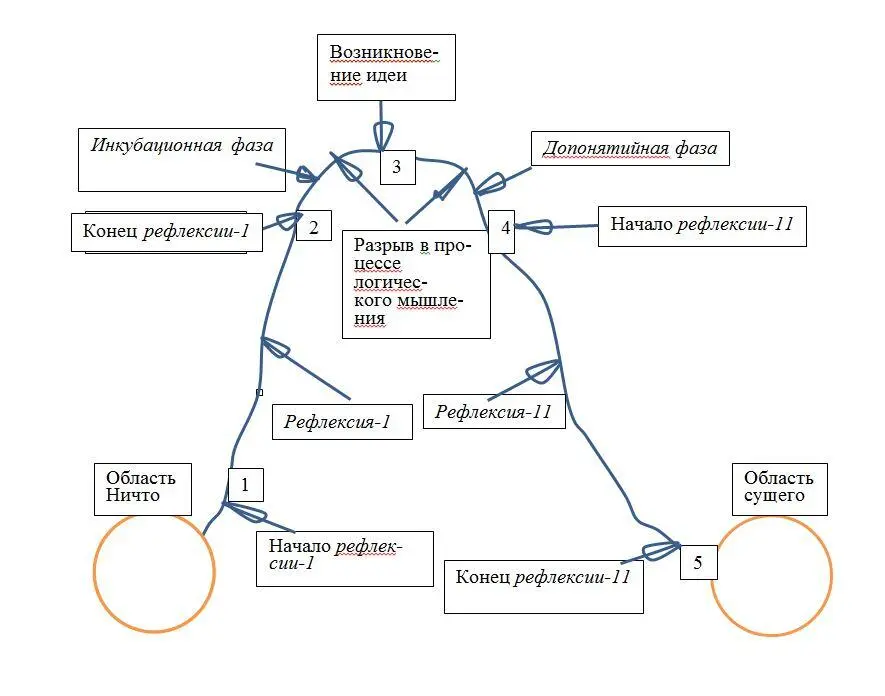

Рефлексия-1 – область рефлексивного (логического) осмысления вопроса: область постановки вопроса, выдвижения гипотез, возможных вариантов решения.

Рефлексия-11 – область раскрытия смысла идеи в мысль-Истину.

Она же – область формирования вида и сущности нового искомого сущего и разработки технологии изготовления подручного средства

Рис. 1.Схема процесса продуктивного мышления.

Итак, цикл создания идеи, начиная с потребности в новизне какого-либо вида и кончая производством Продукции для соци-ума, завершен. Как видим, конечной целью создания идеи является не столько изготовление подручного средства , сколько производство Продукции с помощью последнего. И в этом мы постараемся утвердиться в последующем на многочисленных примерах.

(Как, наверное, уже заметил читатель, этапы креативного мышления и то, чем оно оперирует (и что является его результатом), выделены у нас курсивом. Что же касается основного понятия (термина) «идея», то – в виду однозначности его использования по всему тексту, – выделять его (курсивом) мы не будем. Этих правил будем придерживаться и в дальнейшем. Кроме того, поэтапная схема процесса продуктивного мышления изображена нами на Рис. 1 и 2. Все разъяснения обозначений на рисунках даны в тексте).

Читать дальше