Может быть, ваши дети будут работать по специальности, которой еще не существует. А потом несколько раз поменяют ее. Важнее будет не способность один раз чему-то научиться (утрамбовать в постоянную память), а умение быстро переучиваться. Возможно, мы предпоследнее поколение, которое массово изучает иностранные языки. Особенно учитывая, с какой скоростью развивается машинный перевод. А все это – целый пласт в сознании, умение, которое очень сильно влияет на мышление человека [1] Словарный запас американского ребенка 6–14 лет в 1940 году – 25,000 слов. Сегодня – 10,000 слов.

. На одной чаше весов два-три языка, которыми сегодня обходится подавляющее большинство, на другой – возможность общения/чтения на любом из существующих (или мертвых) языков. Разница только в том, что выученный иностранный язык вы держали у себя в голове. И думали, используя возможности этого языка.

На наших глазах происходит очень интересная вещь – сужение областей для воображения. Можно составить условный рейтинг, в котором человек является соавтором художественного произведения.

На первом месте в рейтинге музыка (без слов) – в ней все образы и эмоции находятся в голове слушателя. На втором – литература. Читатель сам додумывает персонажей. На третьем – театр. Только там вы верите в то, что колышущийся кусок ткани – это море. Изобретение телевидения и компьютеров привело к тому, что появились вещи интереснее, чем книги и театр. Это очень заметно по тому, как сильно изменились дети и как они предпочитают проводить свое свободное время [2] В США в 1960-е годы отцы в среднем по 45 минут в день разговаривали со своими детьми. Сегодня – 6 минут.

.

А в телевизоре (кинематографе) места для соавторства совсем немного. Вспомните старые фильмы – действие в них развивалось совсем неспешно и было время для сопереживания герою (а сопереживание – это в чем-то сотворчество). Сейчас же спецэффекты и очень насыщенная событиями фабула фильма практически не оставляют места для сопереживания. Здесь главное – следить за сюжетом.

И даже в компьютерных играх все уже разжевано за игрока. Максимальный реализм. Нечего додумывать. И мозги отдыхают.

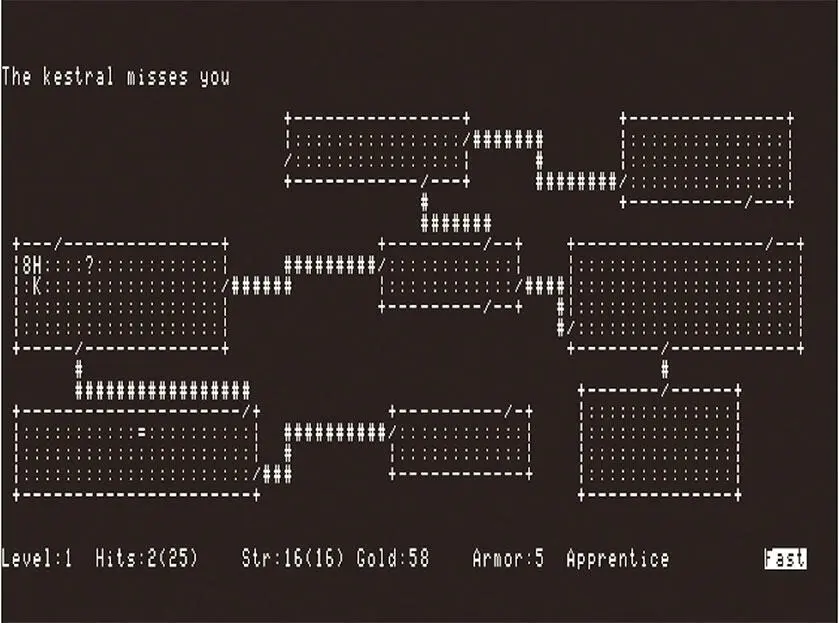

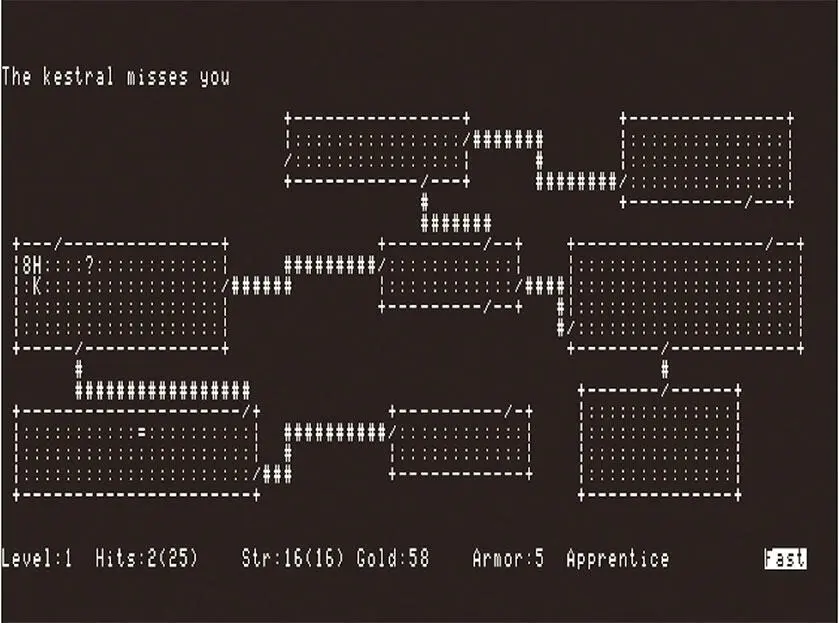

Вот скриншот компьютерной игры Rogue (1980). Поход по подземельям. Противники обозначались буквами: С – кентавр, Z – зомби и т. д. Простор для воображения игрока был максимальным. Не то что в современных компьютерных играх.

Это чем-то похоже на переезд из деревни в город. В деревне нет недостатка в физической работе и пеших прогулках. Горожанам же для этого приходится ходить в спортзал. С нашими когнитивными способностями происходит то же самое. В условиях, когда человеку не нужно тренировать память для запоминания большого количества информации, которая и так всегда под рукой, мыслительные способности ослабевают. Придумывание позволяет всегда держать мозг в тонусе.

Оценить масштаб грядущих изменений слишком сложно. Мы являемся частью процесса и не можем взглянуть на него со стороны. Тем не менее некоторые вещи можно предсказать уже сейчас.

В литературе сократится количество больших текстов. Читателю будет слишком сложно удерживать их в голове. Упростится сюжетная линия. Сократится количество главных героев. Для сравнения: в классическом китайском романе «Сон в красном тереме» около сорока главных героев и почти 500 второстепенных. А это ведь относительно недавно – XVIII век. Твиттеризация сознания не может пройти бесследно.

То же самое будет происходить и в кинематографе. Бал будут править сиквелы и сериалы. Истории с уже хорошо знакомыми персонажами. А через несколько поколений начнутся трудности с пониманием классики. Слишком странными для неподготовленного читателя будут чувства и взаимоотношения героев.

Гораздо сложнее предсказать, что даст нам неизбежное усиление оперативной памяти. Скорее всего, отношения между людьми перейдут на качественно новый уровень. Люди станут эмоционально более развитыми. Брутальный идеал мужчины уйдет в прошлое, а прогресс в эмпатии и интуиции, помноженный на технические возможности, приведет человеческое общение к какому-то подобию телепатии.

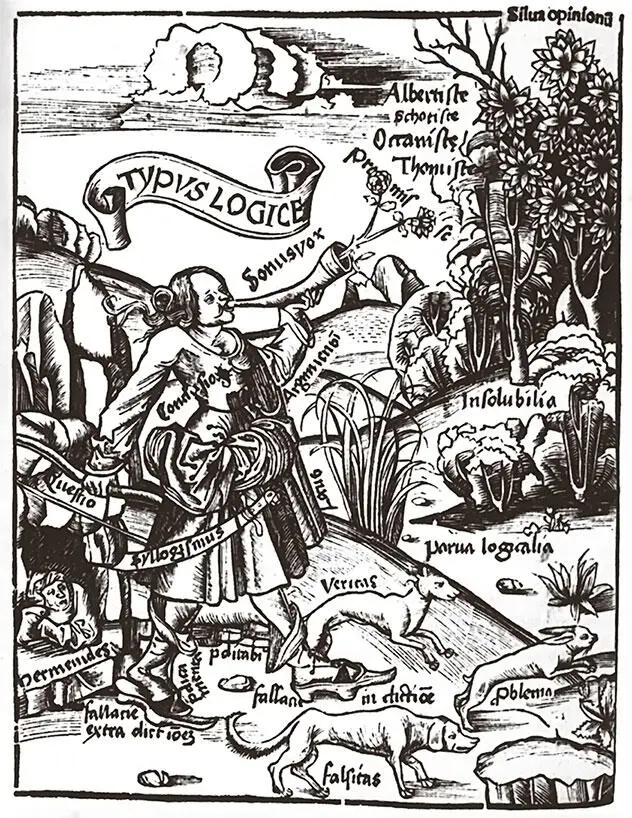

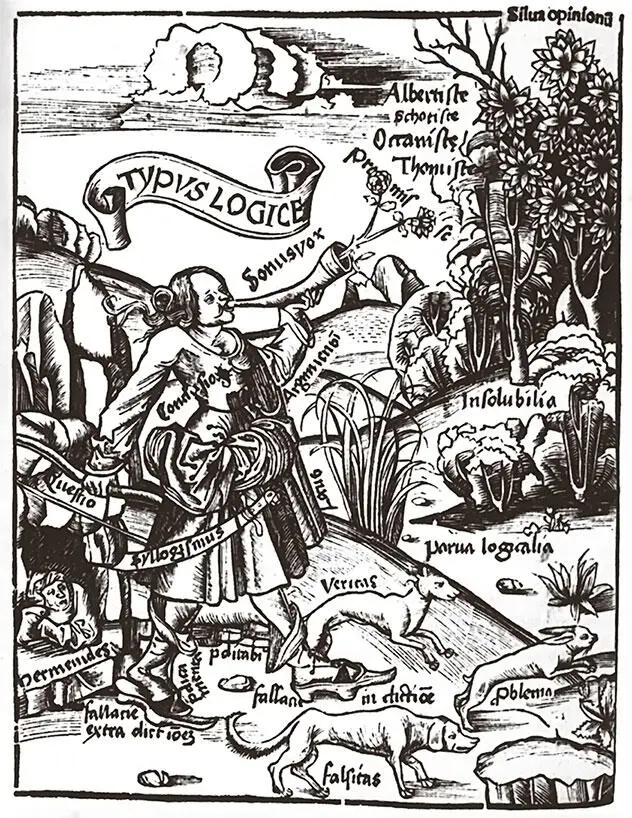

Грегор Рейш. Margarita Philosophica, 1503. Две собаки Veritas (лат. «истина») и Falsitas (лат. «ложь») преследуют зайца Problema (лат. «задача»), логика, вооруженная мечом силлогизма, спешит позади

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Эрин Мейер - Карта культурных различий [Как люди думают, руководят и добиваются целей в международной среде]](/books/405199/erin-mejer-karta-kulturnyh-razlichij-kak-lyudi-dum-thumb.webp)