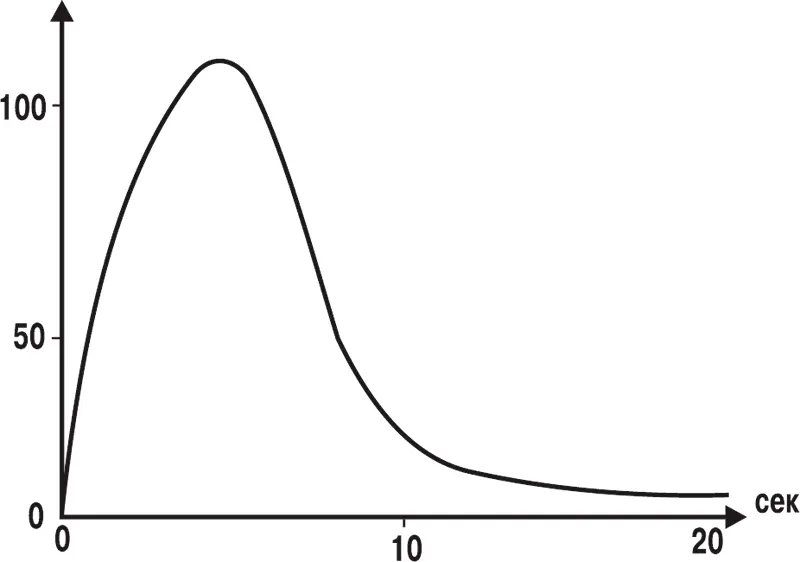

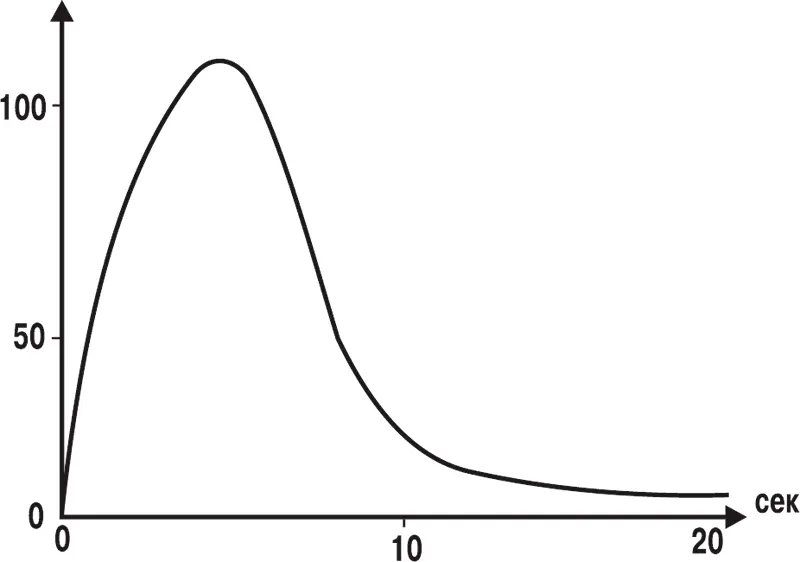

Адаптация процесс многофазный. Так неожиданный сигнал на первом этапе активизирует соответствующие нервные клетки, а затем наступает резкое снижение их активности. Такой процесс наблюдается даже на уровне единичной клетки (рис. 1). Если рассматривать эту проблему на уровне физиологических реакций, то привыкание к раздражителю в первую очередь наблюдается в показателях дыхания и сердечно-сосудистых реакций, а последней затухает реакция КР (Костандов).

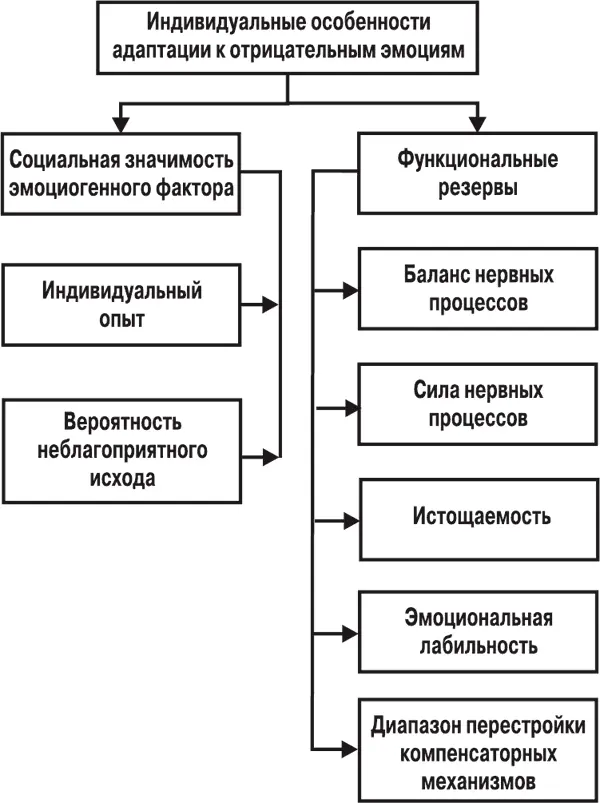

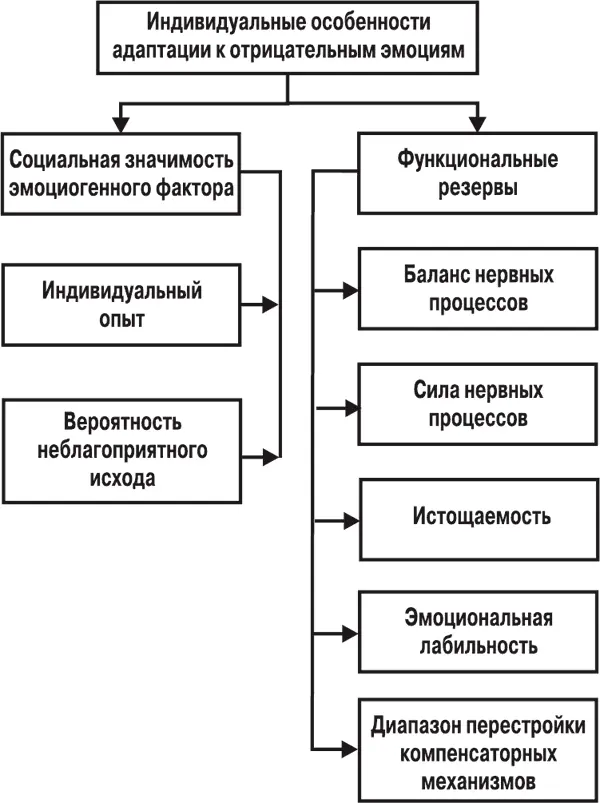

Индивидуальные особенности степени адаптации к отрицательным эмоциям зависят от ряда факторов (рис. 2), социальная значимость эмоционального раздражителя является основным из них. Чем весомее этот фактор, тем сложнее и дольше формируется адаптационная реакция целостного организма. При определенной величине социального фактора полная адаптация человека к отрицательным эмоциям может вообще стать невозможной. Надо заметить, что порог этот весьма динамичен и во многом индивидуален. Солдат в условиях боевых действий никогда полностью не привыкнет к свисту пуль, разрывам снарядов, то есть ко всему тому, что грозит гибелью. Вопрос жизни и смерти слишком значим для человека. Не все и не всегда могут справиться с этими эмоциогенными факторами. И все же высокие социальные мотивы могут победить и заставить человека идти на смерть ради блага других.

Рис. 1. Быстрота затухания активности нервной клетки при продолжительной ее стимуляции (Houk и др., 1962).

Рис. 2. Некоторые факторы, влияющие на адаптацию к отрицательным эмоциям.

Вероятность неблагоприятного исхода тестирования для клиента – это второй фактор, корригирующий величину эмоционального напряжения при получении информации, несущей негативные последствия. Чем больше вероятность прогноза положительного исхода тестирования, тем меньше эмоциональное напряжение, и тем проще происходит адаптация к нему. Десятки тысяч людей в мире ежегодно гибнут под колесами автомобиля, но вероятность попасть в дорожно-транспортную катастрофу для каждого из нас очень мала и составляет тысячные доли процента. Знание этого дает нам возможность спокойно передвигаться по улицам, хотя в начале нашего века автомобили были весьма существенным эмоциогенным фактором, поскольку у людей не было достаточного индивидуального опыта общения с этим новым видом транспорта.

Частота встречаемости эмоциогенного фактора обратно пропорциональна его силе воздействия:

Эф. = 1 / F,

где: Эф – величина эмоционального напряжения, вызываемого эмоциогенным фактором; F – частоты встречаемости эмоциогенного фактора для субъекта. Описывая значимость отдельных факторов для индивидуальных особенностей адаптации к отрицательным эмоциям, мы сознательно пошли на упрощения, рассматривая каждый из них изолированно. Вполне понятно, что в реальных условиях они взаимосвязаны и усиливают или ослабляют друг друга. Степень адаптации к отрицательным эмоциям проявляется с учетом ряда индивидуальных, в том числе и социально-психофизических, особенностей человека.

Психофизическое обеспечение адаптации, наличие функциональных резервов занимают особое место в этой сложной социально-биологической проблеме. Если социальные факторы практически определяют мощность эмоциогенного фактора, то психофизиологические обеспечивают необходимую перестройку уровней регуляции с учетом изменившихся условий. Надежность психофизического блока обеспечивается необходимыми функциональными резервами человека. В экстремальных условиях она определяется такими показателями, как баланс нервных процессов, сила нервных процессов, эмоциональная реактивность, истощаемость при длительных эмоциональных напряжениях, возможным диапазоном перестройки компенсаторных механизмов.

Баланс нервных процессов является одной из ведущих характеристик при формировании адаптационных реакций на эмоциогенный раздражитель. Если преобладают активизирующие процессы, а дезактивирующие – их антиподы относительно невелики, то переход от состояния покоя к сильному эмоциональному напряжению возможен даже при незначительной силе раздражителя. Эти явления иногда используются обследуемыми, которые перед проведением тестирования принимают возбуждающие препараты (антидепрессанты). В норме, в состоянии покоя, наблюдается некоторое преобладание дезактивирующих процессов. Значительный их дисбаланс, как правило, явление клиническое и является объектом наблюдения в психоневрологических клиниках. Но даже при достаточном балансе активизирующих и дезактивирующих процессов, если структуры, обеспечивающие их, слишком малы, адаптационные возможности системы будут сильно ограничены и возможны лишь при незначительных эмоциональных напряжениях.

Читать дальше