Наша практическая работа в жанре метафорической психотерапии продолжается более десяти лет. Общее количество клиентов, работа с которыми была проведена именно в рамках этого метода, превышает полторы тысячи. В большинстве случаев мы старались собрать возможно более полный катамнез и пришли к удивившему нас самих выводу, что эффективность такой работы – примерно 70%. Учитывая, что далеко не все приходящие на прием к психотерапевту клиенты действительно хотят что-либо изменить в своей жизни, этот показатель нам показался более чем удовлетворительным. Однако не будем больше заниматься саморекламой: читайте, думайте и пробуйте сами…

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Часть I. Модель личности в метафорической психотерапии

Глава 1. Представление о здоровом личностном функционировании

Представление о здоровом функционировании личности должно иметь в основе конкретное представление о том, что именно функционирует – то есть о структуре личности. Точно так же без четкого представления о норме не может быть определено и понятие личностного нарушения. Поэтому изложение теоретических основ метафорической психотерапии мы начнем с описания структуры личности .

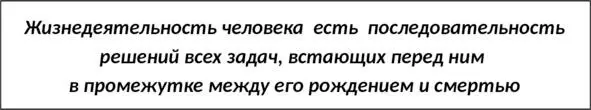

Наше представление о структуре личности основывается на следующем – базовом для метафорической психотерапии – положении:

Как известно, у животных детеныш находится под опекой родителей до тех пор, пока не научится защищать себя и добывать себе пищу. С того момента, когда он осваивает эти умения , необходимые для решения тех задач, которые могут возникнуть перед ним в его дальнейшей жизни, он переходит на положение самостоятельной взрослой особи. Жизнь человека, конечно же, на много порядков сложнее и разнообразнее, чем жизнь животного. Это означает, что человеку для жизни требуются какие-то иные умения, обеспечивающие ему возможность решения намного большего количества задач самого разного содержания.

Человеческие жизненные задачи могут быть внешними и внутренними, иметь разные уровни сложности и ставиться как осознанно, так и неосознанно. Решением внешних задач можно считать любые действия, осуществляемые в материальном мире: от открывания водопроводного крана до занятия определенной позиции на карьерной лестнице. Иными словами, внешние задачи человек ставит перед собой в процессе своих отношений с окружающим миром. Внутренние же задачи возникают в ходе отношений человека с самим собой и тоже могут быть сколь угодно сложными: от поиска ответа на вопрос «что я сейчас чувствую?» до создания симфонии. При этом даже сам процесс постановки жизненной задачи тоже можно считать отдельной жизненной задачей.

Соответственно, детство – как детенышу животного, так и ребенку – необходимо для того, чтобы освоить все умения, необходимые для решения будущих жизненных задач. Но поскольку именно детство является тем периодом, когда происходит процесс раннего личностного развития, то именно личность мы можем считать той составной частью психики, которая предназначена для решения человеком своих жизненных задач .

При этом любая задача (хоть математическая, хоть жизненная) имеет одну и ту же структуру:

– конкретные условия;

– представление о результате , который в этих условиях необходимо получить;

– процесс решения как последовательность необходимых для решения задачи действий.

Соответственно, на индивидуальную специфику решения жизненных задач могут влиять:

– субъективная оценка условий , то есть присущий конкретному человеку способ восприятия и понимания действительности;

– представление о желаемом результате , основанное на специфике отношения этого человека к действительности;

– выбираемые человеком способы действий , которые зависят как от его представлений об этих способах, так и от его возможностей.

Тогда структура личности должна соотноситься со структурой задачи и включать следующие составные части:

– представления человека о мире, себе и своем месте в этом мире;

– систему его отношений к себе и миру;

– систему используемых им способов действия.

Читать дальше