«Всякая особенность, неожиданность, представляемая тем или другим животным, привлекает наше специальное внимание, делается для нас интересным вопросом, новой задачей»

Другой также довольно простой случай представился нам на угасательном торможении (опыты Подкопаева ).

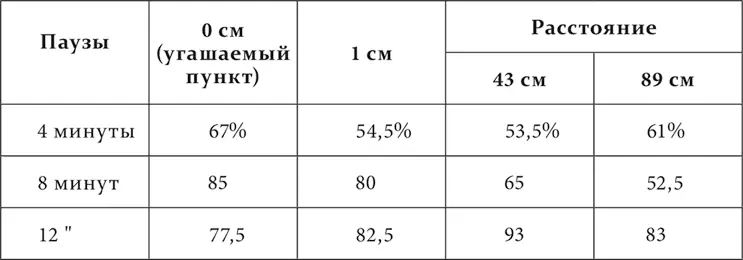

В лекции об иррадиировании торможения было упомянуто наблюдение Когана, что у одной из его собак непосредственно после полного угашения кожно-механического условного раздражения на одном пункте, на самом дальнем от этого пункта постоянно замечалось повышение возбудимости – положительная индукция. Теперь этот факт в более подробном виде повторился на собаке, у которой был прослежен результат однократного угашения (неподкрепления) условного кожно-механического пищевого рефлекса. У нее были выработаны условные пищевые рефлексы на механическое раздражение нескольких мест (8) кожи одной половины тела, расположенных по линии от нижней части передней конечности через все туловище до нижней части задней конечности. Все места в отношении величины эффекта раздражения были выравнены. Четыре места из них находились между собой на расстояниях 1, 43 и 89 см. На каждом из них и производилось угашение условного рефлекса. Опыт начинался с пробы того или другого из этих мест ради установки нормы рефлекса. Затем на каком-либо из них угашали рефлекс, и теперь через промежутки времени в 45 секунд, 1, 3, 4 и 8 минут снова испытывали место, с раздражения которого начинался опыт. Опыт кончался раздражением безразлично какого-либо из всех 8 мест для проверки еще раз нормы положительного эффекта данного дня. Опыты с угашением ставились через 4–5 дней в расчете иметь более или менее стационарное положение торможения. Но этот расчет не оправдался. Торможение тем не менее все более и более концентрировалось в течение опытов, и таким образом общий результат надо было представить в трех последовательных сериях, на трех таблицах. Собака, на которой делались эти опыты, отличалась таким постоянством величины положительного условного эффекта, что можно было пользоваться каждым отдельным опытом, а не средним из нескольких опытов. В таблицах приведены величины эффекта в процентах по отношению к норме каждого дня. В таблице 5 прибавлены промежутки в 45 секунд, 1 и 3 минуты, потому что только с повторением опытов слюноотделение настолько быстро стало прекращаться, что получилась возможность все раньше испытывать последействие угашения.

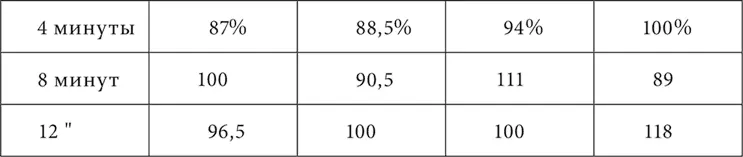

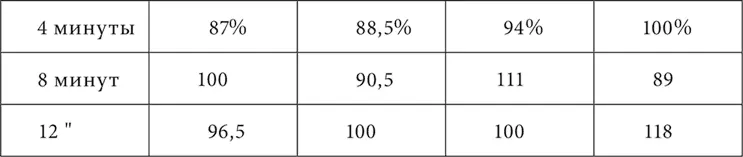

Таблица 3

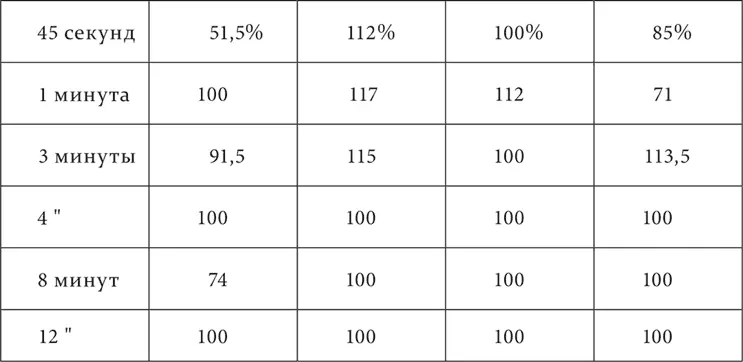

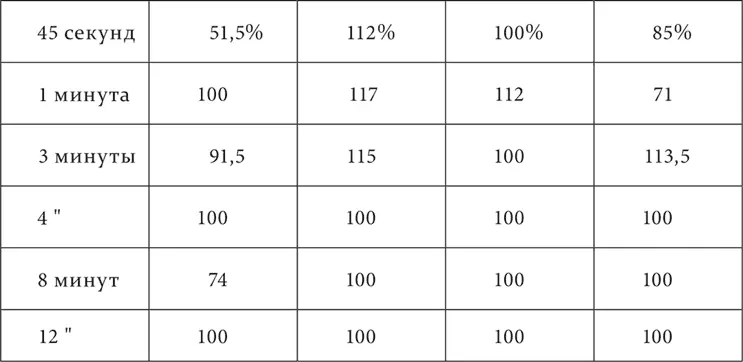

Таблица 4

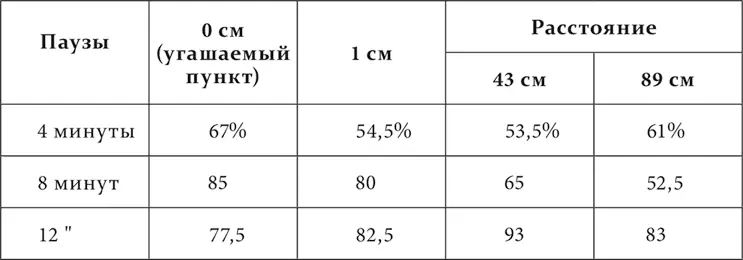

Таблица 5

В этих таблицах мы видим, что в начале опытов (таблица 3) торможение простиралось до самого дальнего пункта и еще было отчетливо спустя 12 минут после угашения. Затем (таблица 4) торможение ограничивалось уже расстоянием в 43 см и было через 4 минуты меньше того, что было в предшествующей фазе опытов через 12 минут. Теперь на дальнем пункте и в более позднее время начинает встречаться, хотя и редко, вместо уменьшения увеличение эффекта сравнительно с нормальной величиной. Наконец, в последней фазе (таблица 5) торможение с колебаниями во времени держится только в первично угашаемом месте. На остальных пунктах, за исключением дальнего, в течение минуты даже на 1 см расстояния и к концу минуты после угашения или преобладает увеличение эффекта против норм, или устанавливается норма.

Комбинирование явлений иррадиирования и концентрирования нервных процессов с явлениями их взаимной индукции представляет собой очень сложный процесс, полного знания которого придется еще долго ждать»

Перед нами – положительная индукция, сперва возникающая поодаль от исходного пункта торможения и обнаруживающаяся более поздно, а затем постепенно подвигающаяся по направлению к исходному пункту и все быстрее появляющаяся после начала торможения, т. е. как бы постепенно преодолевающая и вытесняющая и во времени и в пространстве тормозной процесс.

Только что приведенные опыты интересны и своими подробностями. Во-первых, обращает на себя внимание высочайшая чувствительность элементов коры, когда однократное неподкрепление сказывается на большой территории коры и держится значительное время (более 12 минут). Во-вторых, перед нами лишнее свидетельство текучести, изменяемости явлений в работе больших полушарий, когда незначительное влияние, повторяемое через длинные сроки в 4–5 дней, резко меняет общее положение дела (быстрая смена фаз). Наконец, нельзя не заметить, что состояние разных пунктов полушарий представляет ясную волнообразность как во времени, так и в пространстве. Например, в таблице 5 первично угашаемый пункт в течение 12 минут оказывался то заторможенным, то свободным от торможения, – то же можно видеть и в пространстве на разных пунктах мозга в одно и то же время. Это капитальный факт, с которым мы будем в дальнейшем встречаться все чаще и чаще. Он является совершенно естественным результатом встречи, уравновешивания двух противоположных нервных процессов, раздражения и торможения, результатом, совершенно аналогичным, например, волнам третьего рода кривой кровяного давления, как результату взаимодействия прессорных и депрессорных иннерваций.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Ангелов - Covid головного мозга [ноябрь]](/books/433274/andrej-angelov-covid-golovnogo-mozga-noyabr-thumb.webp)