Комбинирование явлений движения нервных процессов… с… явлениями их взаимной индукции

Мм. гг.! В последних трех лекциях мы познакомились сперва с явлениями иррадиирования и концентрирования нервных процессов в коре больших полушарий, а потом с явлениями взаимной индукции этих процессов. Эти явления были описаны нами отдельно, как бы вне зависимости друг от друга. В действительности же, как это ясно и по смыслу дела, они должны встречаться вместе, комбинироваться, взаимодействовать. Воспроизведение этих явлений в нашем прежнем изложении разрозненными вернее отнести к более редким случаям в работе больших полушарий, приуроченным или к определенным фазам развития и состояния нервных процессов, или к особенным типам нервной системы у наших экспериментальных животных. Иногда же, вероятно, мы сами искусственно упрощали явления иррадиирования и концентрирования процессов, не имея сначала идеи об их взаимной индукции, как это уже упомянуто в начале предыдущей лекции. В начале нашей работы, когда перед нами стояла подавляющая хаотическая сложность явлений, которые мы, однако, решились изучить, приходилось умышленно закрывать глаза на многое, даже прямо устраняться от особенно трудных случаев, заменяя, например, одних собак другими. Теперь уже не то. Многолетний опыт принес свои дары, обнаружил свою силу. Теперь всякая особенность, неожиданность, представляемая тем или другим животным, привлекает наше специальное внимание, делается для нас интересным вопросом, новой задачей.

Комбинирование явлений иррадиирования и концентрирования нервных процессов с явлениями их взаимной индукции представляет собой очень сложный процесс, полного знания которого придется еще долго ждать. Сейчас на эту тему мы только накопляем большей частью отрывочный, почти совершенно не систематизированный материал, к передаче которого я и подхожу теперь. Начну с наиболее простого случая (опыты Е. М. Крепса ).

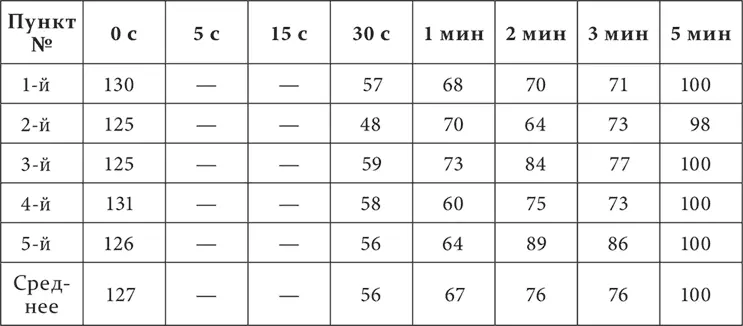

У собаки условным раздражителем служит механическое раздражение кожи. Раздражения мест кожи – двух на бедре (первый и второй пункты), по одному на животе (третий пункт), на груди (четвертый) и на плече (пятый) – были положительными условными (безусловный рефлекс – пищевой); раздражение на голени – тормозное, дифференцировка. Дифференцировка полная, положительные раздражения выравнены в отношении величины эффекта. В начале каждого опыта устанавливается размер слюноотделительной реакции для положительного раздражения. Затем применяется тормозное раздражение. По прекращении его или непосредственно, или через разные промежутки времени испытываются разные положительные раздражения. Такие опыты продолжались в течение 5 месяцев. Результаты их представлены в виде двух таблиц, на которых цифры обозначают величину эффекта положительных раздражений в процентах по отношению к величине эффекта этих раздражений до применения в опыте дифференцировки.

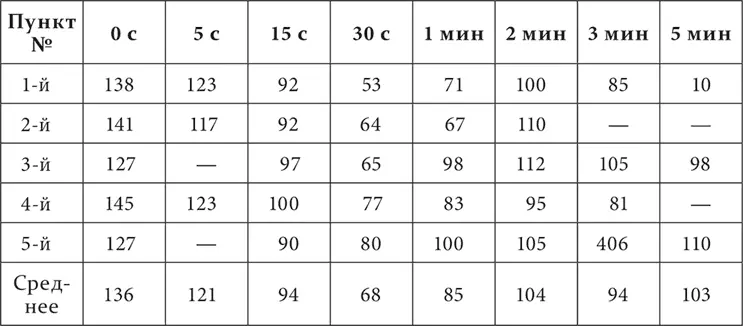

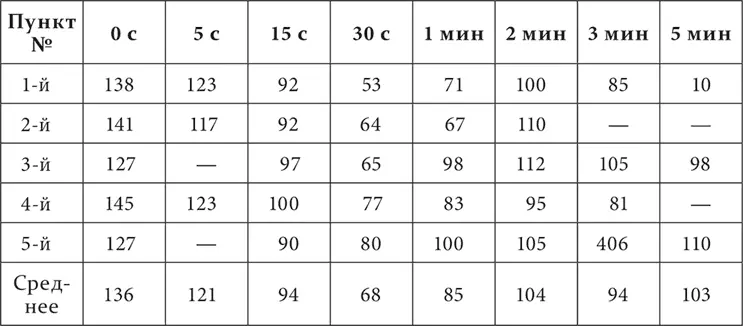

Таблица 1

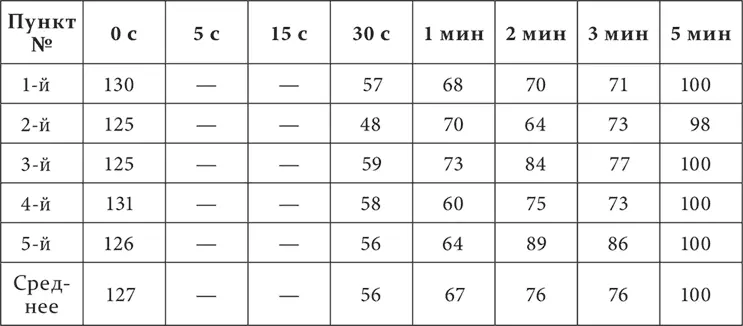

Таблица 2

Первый вертикальный столбец указывает номера мест положительных раздражений, верхний горизонтальный – промежутки времени между концом тормозного и началом положительных раздражений. Первая таблица представляет средние цифры из всех опытов за все время работы, вторая – средние цифры только за последний месяц работы.

Отсутствие в таблице 1 цифр за пяти– и пятнадцатисекундный промежутки имеет свое основание в том, что эти промежутки применялись в опытах только за последний месяц работы.

Основной результат опытов заключается, как вы видите, в том, что непосредственно по прекращении тормозного раздражения эффект положительных раздражений оказывается увеличенным, к 15 секундам он уже опускается ниже нормы, а к 30 секундам достигает максимума падения и, наконец, только к пятой минуте снова представляет нормальную величину. Таким образом, картина последействия тормозного раздражения начинается с положительной индукции, а затем только наступает иррадиирование торможения, кончающееся восстановлением нормы эффекта положительного раздражения. Ту же смену положительной индукции последовательным торможением вы могли заметить и в протоколах опытов, приведенных в предшествующей лекции и констатировавших факт положительной индукции. Далее в изучаемых сейчас опытах обращают на себя внимание еще следующие подробности. Размер положительной индукции несколько возрос к позднему сроку работы. Наоборот, последовательное торможение уменьшалось с течением опытов и во времени, заканчиваясь к 2 минутам, и в пространстве, ограничиваясь двумя положительными, ближайшими к тормозному, пунктами. Последнее есть повторение факта, так часто встречавшегося нам в ранних лекциях при изучении разных случаев внутреннего торможения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Ангелов - Covid головного мозга [ноябрь]](/books/433274/andrej-angelov-covid-golovnogo-mozga-noyabr-thumb.webp)