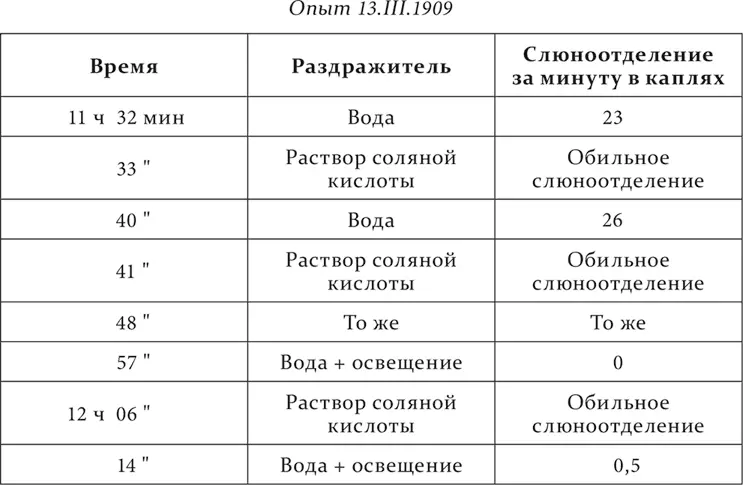

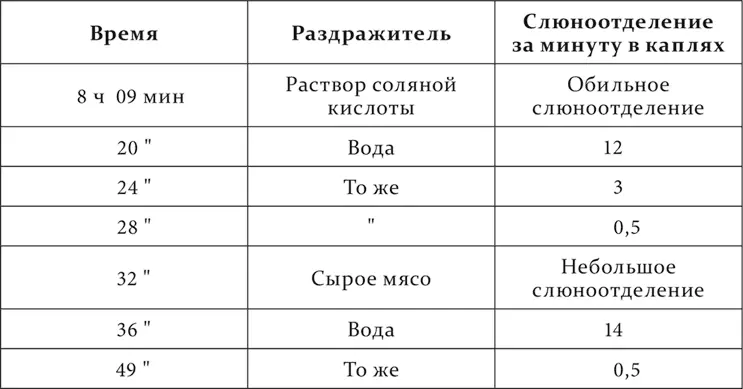

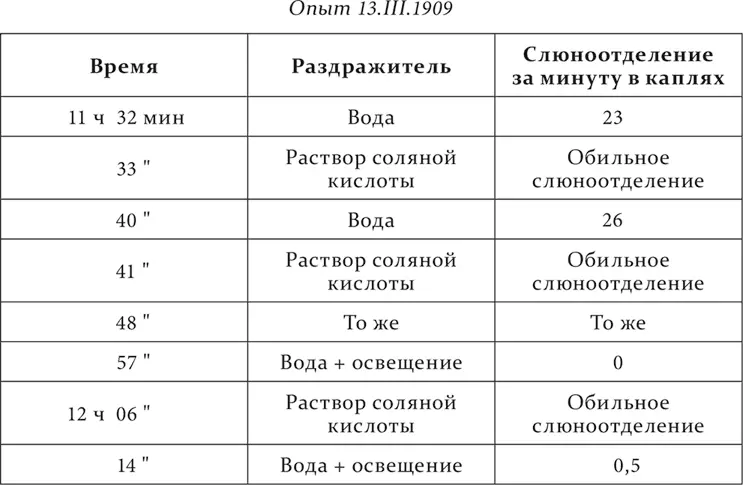

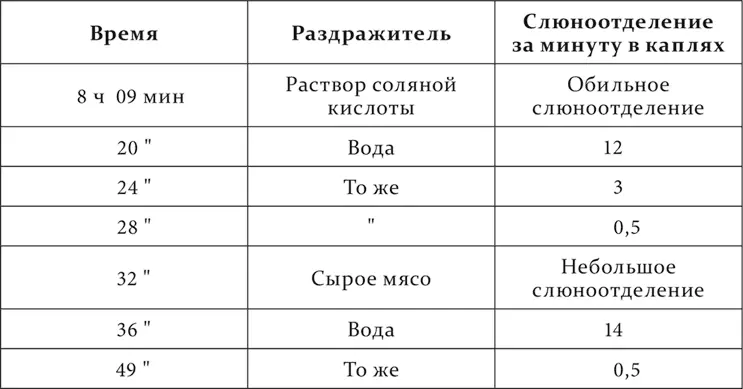

Наконец, было испытано растормаживание. И оно вполне ясно выступало при соответствующих условиях. Вот опыт, поставленный в многолюдном заседании в Обществе русских врачей в С.-Петербурге 19 марта 1909 года.

Раздражение мясом растормозило угашенный водяной рефлекс только на ближайшее время его последействия, а позже угашение восстанавливалось до известного срока, как это обыкновенно и наблюдается.

Таким образом, наличность условно-рефлекторной деятельности была обнаружена и у этой собаки.

Теперь перехожу к другой подобной собаке. Эта собака была оперирована с некоторым видоизменением, именно при удалении передней половины обоих полушарий, по указанной линии кзади, были возможно пощажены bulbus и tractus olfactorii, так как представлялось нужным для большей убедительности рядом с уцелевшим условным водяным рефлексом иметь и условный рефлекс на запах.

Оказалось то, что мы ожидали. У этой собаки, кроме условного водяного рефлекса, восстановился и бывший до операции условный слюнной пищевой рефлекс на запах камфоры. Конечно, был и натуральный слюнной условный рефлекс на еду. Это же вело и к тому, что собака тянулась или двигалась по направлению к еде и могла случайно хватать еду, находящуюся близко от нее. Но этим и некоторыми другими второстепенными особенностями и ограничивалась разница в поведении этой собаки от первой. Отношение собаки к другим животным и людям оставалось тоже совершенно безразличным. Беспомощность среди механических препятствий и локомоция с недостатками были выражены так же ярко. Вообще и эта собака была такой же инвалидной, не способной жить без помощи со стороны, как и первая. Положительных условных рефлексов на раздражения, относящиеся к другим анализаторам, получить было нельзя.

Остается еще прибавить, что у обеих собак при вскрытии после смерти оставшаяся задняя половина полушарий оказалась очень резко атрофированной.

Мне кажется, что поведение этих собак более или менее ясно, т. е. доступно анализу с точки зрения выпадения функции разрушенных и нарушенных анализаторов, как это обнаружилось в результате испытания условных рефлексов и данными вскрытия. Все корковые концы анализаторов, кроме ротового у первой и ротового и запахового у второй, или не функционировали совсем, или только ограниченно, в виде торможения. Следовательно, собаки были лишены огромной массы раздражений со стороны внешнего мира, обыкновенно определяющих нормальную и сложную деятельность животных. У первой собаки оставался в действии только анализатор, наиболее ограниченный в его отношениях с окружающей средой. У другой кроме того действовал и дистантный, особенно развитый у собак, анализатор запаховый. Но на этот раз он работал слабо и не очень постоянно. Можно думать, что это произошло потому, что или и этот анализатор также несколько пострадал при операции, или он постоянно более или менее находился под тормозящим влиянием других нарушенных анализаторов, неспособных на положительную деятельность, а отвечающих на внешние раздражения иррадиирующим тормозным процессом. С другой стороны, обычный и главнейший рабочий прибор организма – скелетно-двигательная система – был лишен возможности совершать свою работу в точном соответствии с внешними условиями. Его работа в норме определяется тесно ассоциированным функционированием двух анализаторов: внешнего кожного, сигнализирующего подробно внешние, механические отношения животного в окружающей среде, и внутреннего двигательного, детально анализирующего и сложно синтезирующего соответственные двигательные акты. При глубоком нарушении того и другого точных соответственных двигательных реакций, конечно, быть не может. Есть основания думать, что некоторые разрозненные части только что упомянутых анализаторов уцелели в коре. Так, может быть, надо понять, что с одних мест кожного покрова при раздражении вызываются безусловные рефлексы явно на счет работы низших двигательных отделов центральной нервной системы, например оборонительный, чесательный и т. д., с других (при поглаживании кожи головы и шеи) наступают, вероятно, условно-тормозящие (нейтрализующие возбуждение животного) рефлексы. Это же представление хорошо бы объяснило и разницу между описываемыми собаками и собаками совсем без больших полушарий, которые гораздо скорее после операции начинают вставать, стоять и ходить и вообще менее обнаруживают беспорядка в движениях, чем первые. На остатки двигательного анализатора указывает и то, что у занимающих нас теперь собак бывали эпилептоидные припадки в виде судорог головных, шейных и иногда туловищных мускулов, но никогда мускулов конечностей. Что касается отсутствия специально социальных рефлексов, то могу сослаться на то, что сказано мной раньше. Вероятно, для них главным образом необходимы комплексные раздражения, которых у этих собак, конечно, не могло быть, раз не было даже и положительных элементарных. Таким образом, у первой собаки только орган второстепенный по физиологической роли и упрощенный, что касается соотношений с внешним миром, – слюнная железа – при содействии связанного с ним тоже ограниченного, но уцелевшего ротового анализатора свидетельствует о все еще продолжающем действовать механизме коры полушарий, о высшей нервной деятельности животного.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Ангелов - Covid головного мозга [ноябрь]](/books/433274/andrej-angelov-covid-golovnogo-mozga-noyabr-thumb.webp)