5. ВОСПРИЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ

Восприятие движения имеет большое значение для пилота. Нижний абсолютный порог восприятия скорости составляет: при наличии в поле зрения неподвижного ориентира 1–2 угл. мин/с; без ориентира 15–30 угл. мин/с. Равномерное движение с малыми скоростями (до 10 угл.мил/с), при отсутствии в поле зрения неподвижных ориентиров может восприниматься как прерывистое. При оценке двух однородных объектов, один из которых меньше по угловым размерам, скорость меньшего завышается больше, чем более крупного (близкого) объекта [76].

Опознание расположения, формы объекта возможно в определенных границах: вверх – 25°, вниз – 35°, вправо и влево – 32° от оси зрения. Порог восприятия абсолютной удаленности составляет 12 % при дистанции l ≤30 м, относительной удаленности 12–14 мм, при дистанции 5–6 м [76].

Следует отметить еще одну особенность зрительного анализатора, которая не является патологией или иллюзией, но которую важно иметь ввиду пилотам. Это возникновение последовательных зрительных образов, которые появляются перед глазами непосредственно после прекращения восприятия светового сигнала или объекта. Например после яркой вспышки света образ наблюдаемого объекта возникает из темноты перед глазами несколько раз в определенной последовательности с промежутками 0,2 с, а затем затухает. Для светоадаптированного глаза после прекращения действия вспышки света или осмотра экрана (например, телевизора) через 1–1,5 с появляются отрицательные образы объекта, яркие поверхности кажутся темными (например, экран), а темные – светлыми. При цветном объекте образ кажется окрашенным дополнительным цветом (белый). Возникновение последовательных зрительных образов зависит от состояния человека (утомление, возбуждение), от освещенности и яркости объекта и фона [76].

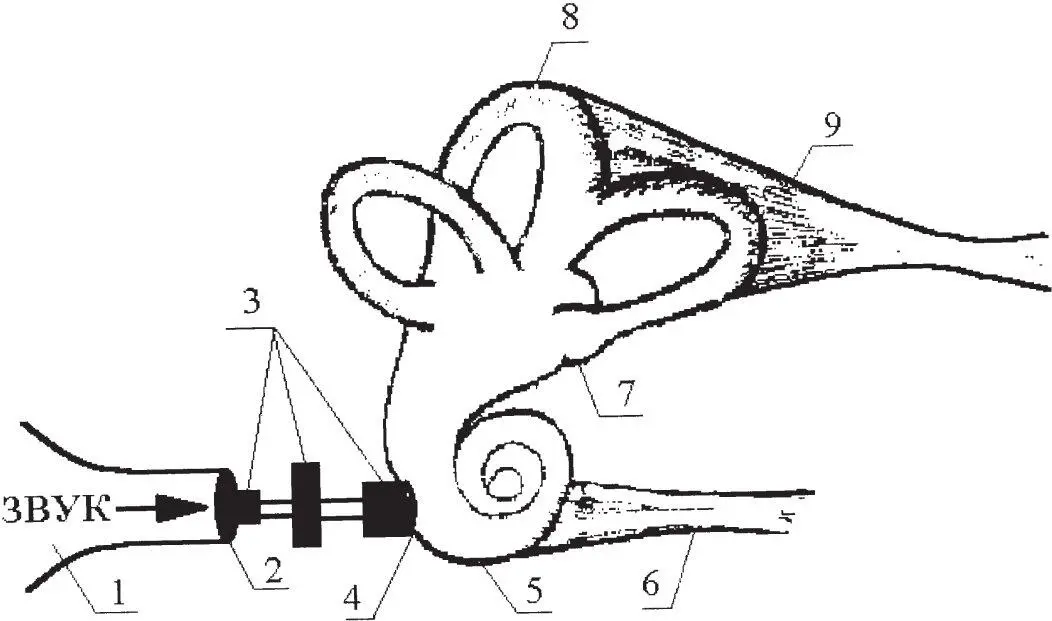

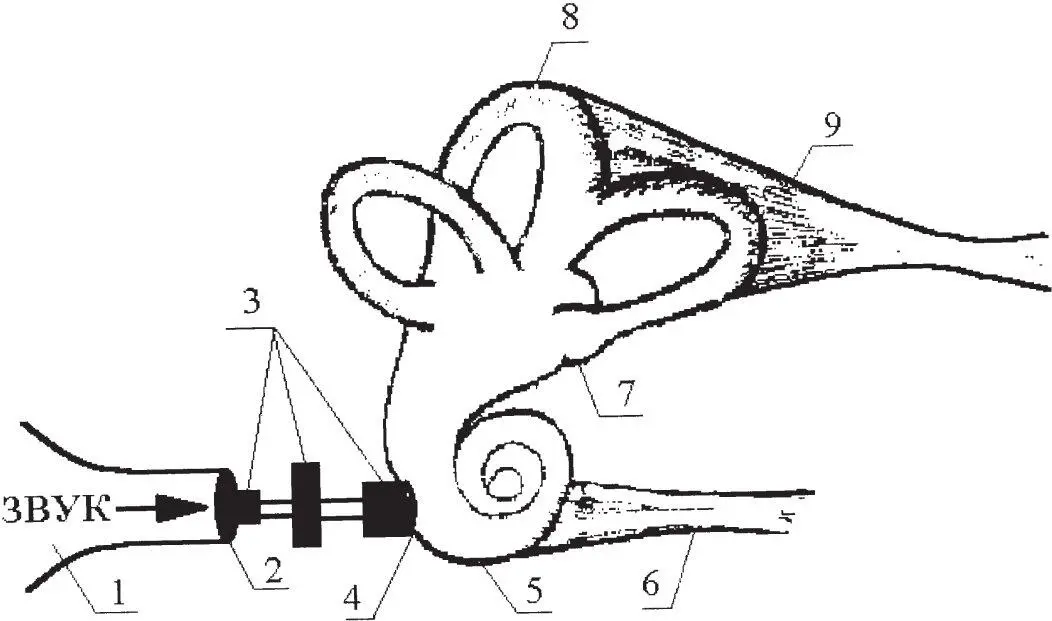

Слуховой анализатор играет меньшую роль в создании иллюзий, однако его значение в профессиональной деятельности пилота огромно. Имея некоторое представление о функции слухового анализатора, легче понять функции вестибулярного анализатора, тем более, что оба анализатора анатомически расположены во внутреннем ухе. Рассмотрим сначала слуховой анализатор.

Адекватным раздражителем для слухового анализатора является звук в диапазоне от 16 до 20 Гц. Звуковое давление, проходя через слуховой проход (выполняющий роль резонатора звука и предохраняющий внутренние части уха), воздействует на барабанную перепонку и вызывает ее колебания. Барабанная перепонка соединена со слуховыми косточками, которые передают колебания перепонки внутреннему уху. Звук, уловленный ушной раковиной, дойдя до внутреннего уха, усиливается в 90 раз, и возрастающее давление передается слуховыми косточками звуковоспринимающему органу Корти с волосковыми клетками – рецепторами. Последние расположены на внутренней поверхности так называемой улитки, части костного лабиринта уха (см. рисунок 2.3). Лабиринт заполнен лимфатической жидкостью и состоит кроме улитки из полукружных каналов и отолитового органа. В верхней части улитки имеется отверстие, через которое первоначальное колебание барабанной перепонки и слуховых косточек передается этой жидкости. Колебания жидкости улавливаются нервными рецепторами и преобразуются в нервные импульсы, которые передаются по слуховому нерву в мозг, где происходит их анализ и синтез.

Воздействие звуковых колебаний субъективно воспринимается как громкость звука, которая зависит от интенсивности звукового давления. В качестве единицы уровня громкости звука принят фон. Это минимальное звуковое давление, которое человек может расслышать при частоте 1000 Гц. В таблице 2.3 представлены уровни громкости звука различных источников [28].

Рис. 2.3. Структурная схема слухового и вестибулярного анализатора:

1 – слуховой проход; 2 – барабанная перепонка; 3 – слуховые косточки; 4 – овальное отверстие; 5 – улитка; 6 – слуховой нерв; 7 – отолитовый орган; 8 – полукружные каналы; 9 – вестибюлярный нерв

Таблица 2.3

Уровни громкости различных источников звука

Для характеристики величин, определяющих: восприятие звука, существенным является не столько абсолютное значение интенсивности звука, сколько его отношение к пороговым значениям. В качества таких относительных единиц в акустике используется децибел (дБ), логарифмическое выражение звукового давления.

Читать дальше