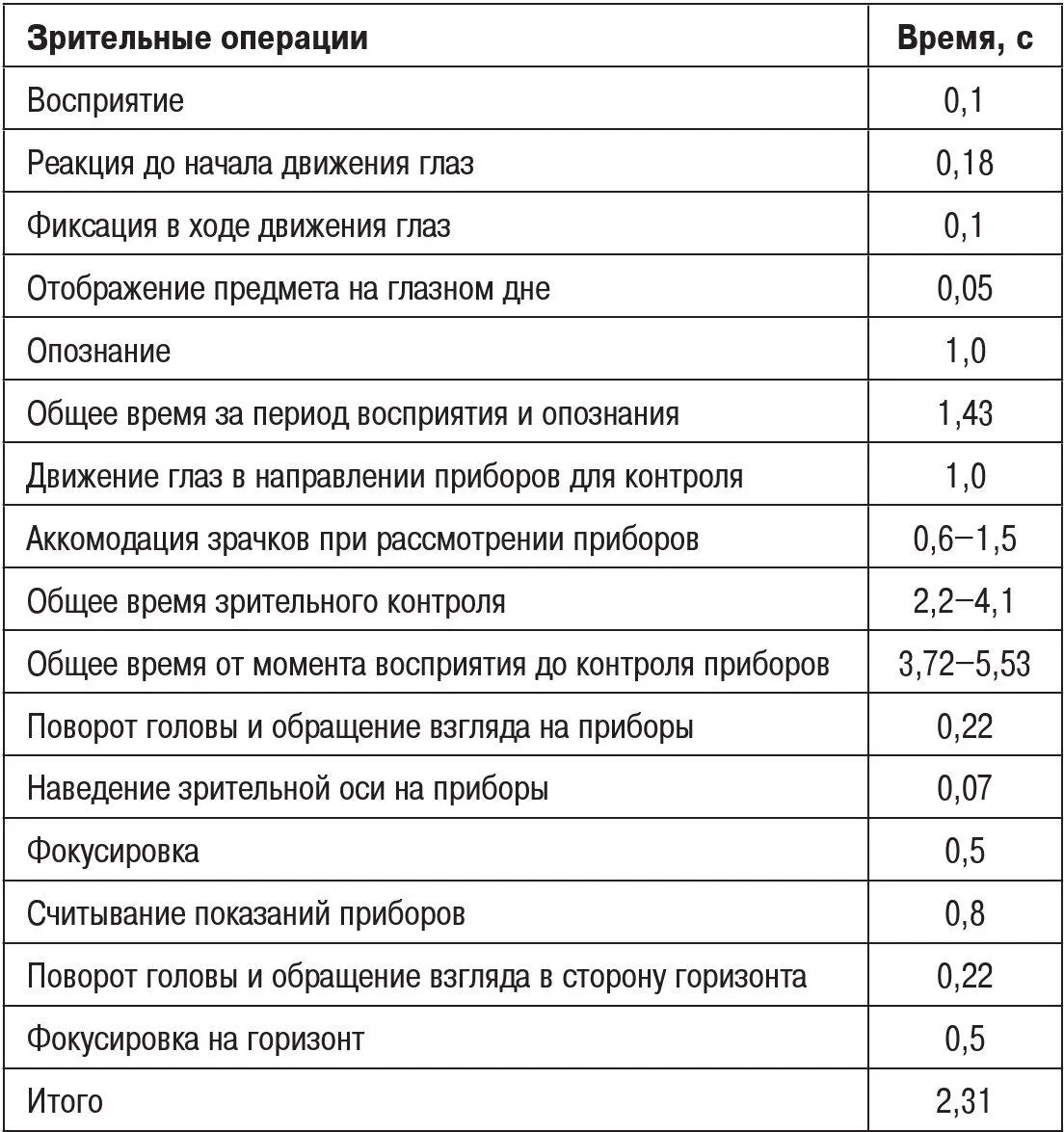

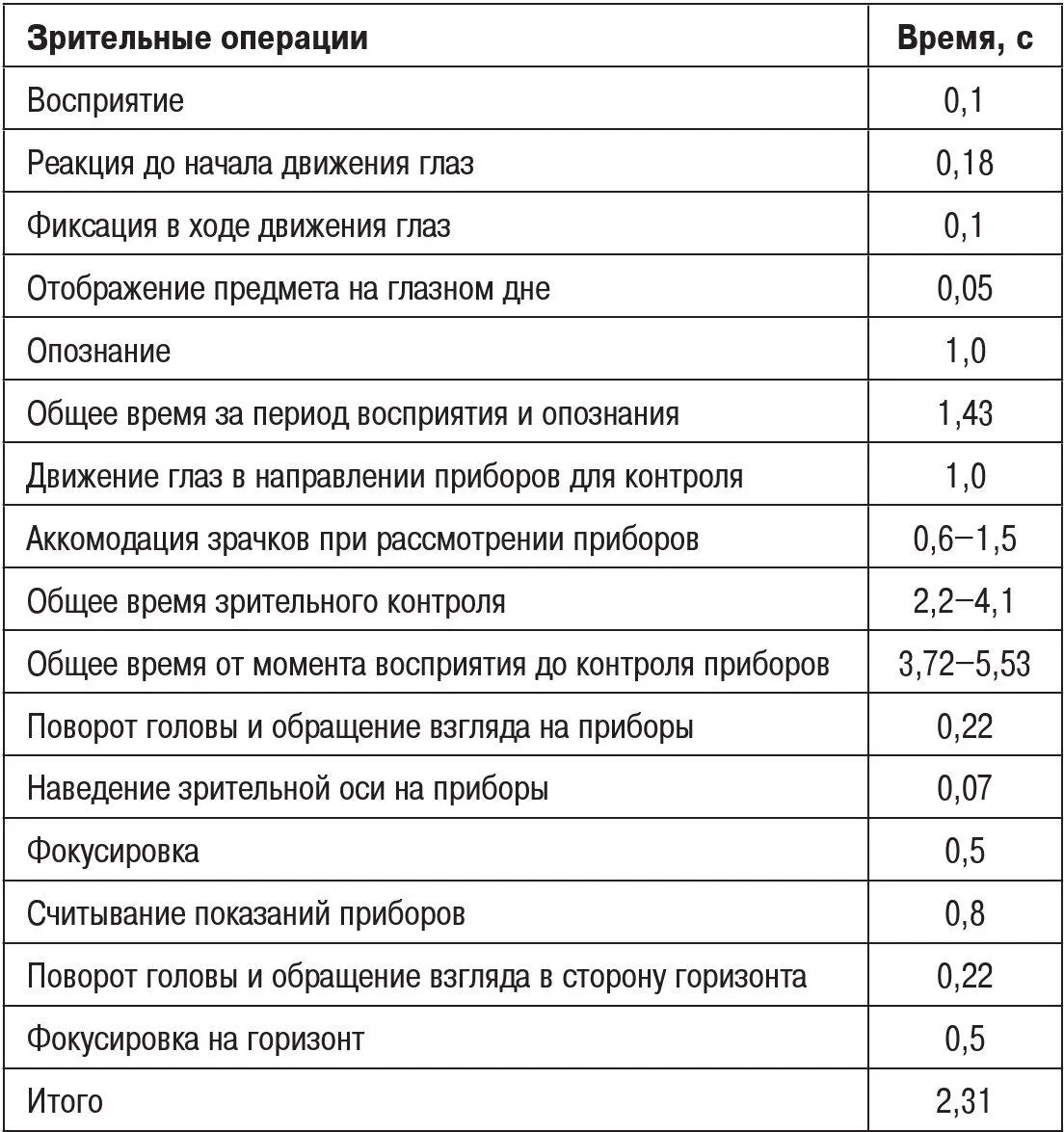

Указанное время – это средняя величина. При выполнении маневра во избежание столкновения с реальным самолетом в воздухе необходимо еще приблизительно 3,5 с от момента принятия решения до осуществления маневра. Общее время составляет примерно 5 с в зависимости от индивидуальных особенностей пилота.

3. ОСОБЕННОСТИ НОЧНОГО ЗРЕНИЯ

В темноте часть рецепторов (клетки колбочки) теряют светочувствительность, а функционируют только клетки палочки, для максимальной чувствительности которых требуется 30 минут на адаптацию. В течение этого сравнительно небольшого промежутка времени могут возникать различные иллюзии. Острота ночного видения снижается сразу же после выхода на освещенное место. Для его повторного восстановления в темноте вновь требуется 30 мин. Поэтому, если для ознакомления с документами (карта и пр.) необходимо использовать фонарь, то при этом следует прикрывать один глаз, чтобы сохранить хотя бы в нем остроту ночного видения.

Следует отметить, что на остроту ночного видения не влияет красный свет, но он изменяет цвет предметов. Так при красном свете трудно различать красные, синие, черные обозначения, например, на карте. По данным японских исследователей, слабый белый свет небольшой яркости не влияет на остроту ночного зрения. В связи с этим в последние годы появились летательные аппараты, в кабине которых для освещения используется слабый белый свет [28] .

При полетах в условиях достаточной освещенности резкое снижение в наземные темные слои опасно, так как глаза не успевают адаптироваться к темноте. В результате пилот может не заметить какого‐либо препятствия, у него могут возникнуть зрительные иллюзии.

Таблица 2.2

Временные периоды функции зрения в полете

Темнота скрывает линию горизонта, окружающие визуальные ориентиры, и зрительное восприятие усложняется. На этой основе возможно возникновение иллюзий, ошибочных действий пилота. Например, размеры звезд или навигационных огней других летательных аппаратов кажутся больше, чем они есть на самом деле.

При определении расстояния по кажущимся размерам источника света возможны ошибки на почве иллюзии. Поэтому в ночное время рекомендуется соблюдать осторожность и выполнять маневр с достаточным запасом высоты и дальности, особенно при сближении с огнями. Вообще ночью извращенное восприятие источников света очень часто становится причиной зрительных иллюзий. Во избежание этого в ночном полете нужно полностью полагаться на показания приборов.

Как известно, посадка на основе визуального наблюдения местности – сложная работа для пилота. Из кабины самолета посадочная полоса представляется в виде трапеции, поэтому даже для опытных пилотов принятие решения и осуществление корректировок при посадке оказывается нелегкой задачей. При посадке на более длинную, чем обычно, ВПП может показаться, что высота принятия решения была заниженной, а при посадке на более короткую полосу – завышенной. Если перед ВПП имеется подъем или спуск, то легко ошибиться в выборе правильной высоты для захода на посадку. Наличие подъема или спуска (рельефа местности) перед полосой – одна из причин зрительных иллюзий, особенно ночью.

Необходимо отметить, что пилот при посадке получает необходимую информацию не только из центрального поля зрения, куда направлена зрительная ось, но и из периферического поля зрения, на котором также отражаются размеры ангаров, других строений, высота деревьев и т. п. Все это учитывается пилотом при принятии решения о выборе высоты и скорости. Однако ночью эти процессы значительно затрудняются и возможно извращенное (иллюзорное) восприятие ориентиров.

4. ВОСПРИЯТИЕ МЕЛЬКАЮЩЕГО СВЕТА

Мелькающий свет имеет специфические особенности. Серия световых импульсов воспринимается как непрерывный сигнал, если интервалы между импульсами соизмеримы с временем инерции зрения. Критической частотой слияния мелькания (КЧСМ) является пороговая частота от 14 до 70 Гц в зависимости от скважности импульсов, их формы, яркости, угловых размеров световых сигналов, уровня адаптации рецепторов, функционального состояния зрительного анализатора. КЧСМ увеличивается при возрастании яркости, угловых размеров объекта (светового сигнала), при сокращении световой фазы относительно темноты и при повышенной возбудимости центральной нервной системы [76].

Читать дальше