1 ...7 8 9 11 12 13 ...25

4.3. Отличия философского и физического понимания отражения

Рассмотрим на конкретном примере отличия философского и физического понимания отражения.

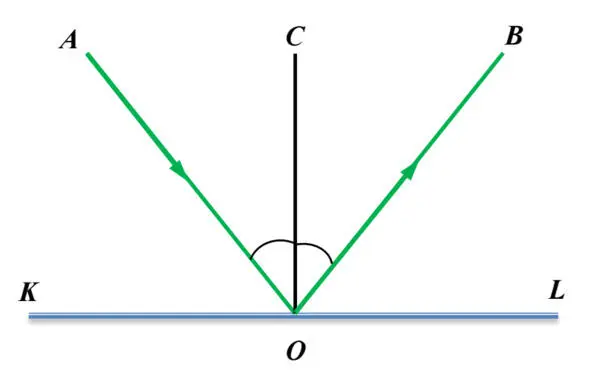

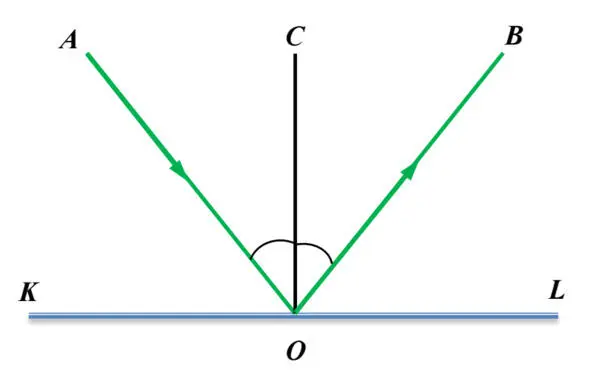

С точки зрения физики на рис. 4 схематически изображено отражение попадающей на препятствие волны: падающий луч AO, отражённыйлуч OB; отражающим объектомявляется поверхность KL (в точке падения O).

Рис. 4 Отражение волны от препятствия

Согласно философскому определению при описании отражений должны учитываться изменения во взаимодействующих объектах. А так как при взаимодействии волны и поверхности KL основные видимые изменения происходят в волне (изменение направления распространения волны – падающего луча AO и отраженного луча OB), следовательно, с философской точки зрения: отражающим объектомявляется волна, отражающая своими изменениями свойства материала препятствия; а отражаемым объектом – вещество (непрозрачное для волны препятствие). Изменение направления распространения волны отражает такие свойства поверхности KL как ее непрозрачность для падающей волны и расположение этой поверхности относительно направления движения волны.

Таким образом, даже описание и классифицирование отражений наиболее простого их уровня – физических отражений, не может полностью основываться на терминологии и представлениях физики; что косвенно подтверждает двойственный характер этого явления.

4.4. Критерии классификации отражений

Различия философского и физического понимания отражения привели к существованию в настоящее время смешанного (частично философского, частично физического) набора критериев классификации отражений:

Первый существенный критерий (философский) классификации отраженийвытекает из следующего высказывания: «…Отражение предполагает существование двух объектов – первичного, или отражаемого, и вторичного, или отражающего, в котором возникает образ воздействующего на него объекта (причем образ в определенной степени зависит от строения, организации отражающего объекта) [Урсул 1973, С. 17—18].

Другая возможная интерпретация этого критерия классификации – несимметричность распределения отражения в системе провзаимодействоваших объектов.

Второй существенный критерий (физический) классификацииформ отражений: по видам материи, а также видам процессов распространения энергии, участвующих в отражении . Современные ученые выделяют три фундаментальных вида материи: вещество, физическое поле, физический вакуум. Наиболее важные и часто встречающиеся виды процессов распространения энергии – упругие волны, волны на поверхности жидкости и электромагнитные волны.

Третий существенный критерий (физический) классификацииотражений: по формам движения, приводящим к взаимодействию (отражаемого и отражающего) объектов, в процессе и результате которого реализуется отражение . Различают следующие формы движения материи: механическая, физическая, химическая, биологическая, социальная, геологическая и т. д. Единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие является энергия. Например, механика различает потенциальную и кинетическую энергии, термодинамика – внутреннюю энергию и иные термодинамические потенциалы, химия – энергию связи и энтальпию; все виды физических полей обладают энергией: электромагнитной, гравитационной, атомной (ядерной).

Четвертый существенный критерий (физический, но определяемый философскими представлениями) классификацииотражений: какая часть взаимодействия представлена в отражении-процессе, а какая – в отражении-результате : «Дело в том, что отражение понимается и как процесс, и как результат» [Урсул 1973, С. 24—25]. Отражение-результат – это только те изменения в отражающем объекте, которые соответствуют отражаемому объекту. Разные авторы предлагают подразделять отражения по этому критерию по следующим признакам: внешний вид объектов, функции, структура, содержание в целом. В содержание взаимодействия входят кроме этих изменений еще изменения отражаемого объекта и соответствующие им процессы в среде, передающей воздействие от одного тела к другому. Вопрос, включать ли эти изменения в состав отражения-процесса, остается открытым [Урсул 1973, С. 21—22].

Читать дальше