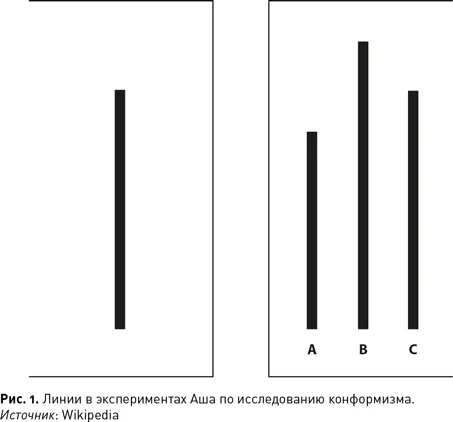

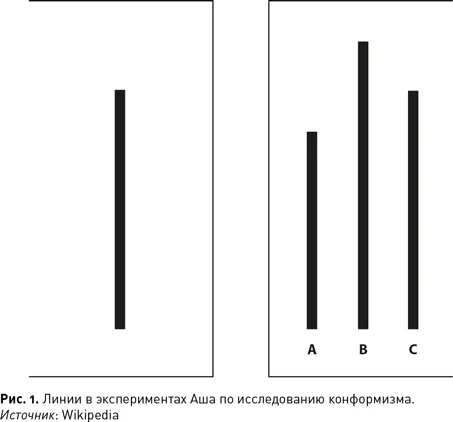

Первое слово здесь сказал Соломон Аш. В своем самом известном эксперименте он предлагал испытуемым ответить на простой вопрос: «Какая из трех линий имеет такую же длину, что и первая линия?» (см. рис. 1) [20] Asch, 1956. Источник рис. 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Aschconformity_experimentsa/media/File: Aschexperiment.svg (accessed November 21, 2018), CC BY-SA 4.0.

. Из трех линий разной длины одна совершенно очевидно соответствовала первой. Тем не менее участники делали ошибку более чем в 30 % случаев. Почему люди давали столь явно неверный ответ? Прежде чем каждого участника просили высказать свое мнение, несколько человек уже успевали вслух ответить. Реальный испытуемый не знал, что все они были сообщниками экспериментатора. В некоторых попытках все такие имитаторы согласованно давали неправильный ответ. Они не имели никакой власти над испытуемым, не были с ним знакомы и давали ошибочные ответы намеренно. Несмотря на это, более 60 % опрошенных предпочли хотя бы один раз присоединиться к мнению группы. В учебнике Сержа Московичи, авторитетного социального психолога, эти результаты оцениваются как «одна из самых выразительных иллюстраций конформизма, слепого соглашательства с группой, даже если индивид понимает, что, поступая подобным образом, он поворачивается спиной к реальности и истине» [21] Moscovici, 1985, p. 349, цит. по: Friend, Rafferty, & Bramel, 1990.

.

За Соломоном Ашем пришел черед Стэнли Милгрэма. Первое знаменитое исследование Милгрэма было, как и эксперимент Аша, посвящено конформизму. Ученый попросил нескольких своих студентов встать на тротуаре, смотреть на окно какого-либо здания и считать, сколько прохожих начнут повторять их поведение [22] Milgram, Bickman, & Berkowitz, 1969.

. Когда в одну сторону смотрело достаточное количество студентов, – как выяснилось, для начала хватало пяти, – почти все, кто проходил мимо, принимались по их примеру смотреть на то же здание. Казалось, что люди не могут не примкнуть к толпе.

Однако широко известен Милгрэм стал своим следующим, намного более провокационным, экспериментом [23] Milgram, 1974.

. Испытуемым было предложено принять участие в исследовании, будто бы связанном с обучением. В лаборатории двух участников знакомили с третьим – им был опять-таки помощник экспериментатора, делавший вид, что случайно выбирает одного из испытуемых – всегда тоже подставную фигуру – на роль обучаемого. Затем участникам сообщали, что задача исследования – проверить, будет ли лучше учиться человек, если стимулом для него послужит возможность избежать удара электрическим током. «Ученик» должен был заучить список слов; если он делал ошибку, повторяя их, «учителю» велели воздействовать на него разрядом тока.

Испытуемый сидел перед большим прибором с несколькими переключателями, соответствующими все более сильным электрическим разрядам. Помощника, изображавшего «ученика», отводили подальше в специальную будку, при этом были слышны его ответы и реплики благодаря микрофону. Сначала «ученик» неплохо справлялся с запоминанием слов, но по мере усложнения задания начинал ошибаться. Экспериментатор побуждал «учителя» наказывать его за промах ударом тока, и все испытуемые так и поступали. Этому едва ли следовало удивляться, поскольку нажатие на первые переключатели, согласно обозначениям над ними, вызывало лишь «слабый разряд». Но, поскольку «ученик» продолжал делать ошибки, экспериментатор настаивал, чтобы «учитель» повышал напряжение. Мощность нарастала от «слабого разряда» до «среднего», затем до «сильного» и «очень сильного», однако участники, один за другим, продолжали щелкать тумблерами. Кроме того, мало кто из испытуемых отказался воспользоваться последним переключателем из группы «высокое напряжение», предполагающим мощность 300 вольт. На протяжении всего эксперимента «ученик» (помощник исследователя) давал знать о том, что чувствует физический дискомфорт. В какой-то момент он начинал кричать от боли, умоляя: «Выпустите меня отсюда! Вы не можете меня здесь держать! Дайте мне выйти!» [24] Perry, 2013, location 145.

Он даже заранее предупреждал о проблемах с сердцем. И все же почти никого из участников эксперимента это не останавливало.

Когда доходило до группы переключателей «чрезвычайно сильный удар током», несколько испытуемых прекращали эксперимент. Один человек отказался продолжать его, когда надпись указывала «Опасность: тяжелое поражение». На этой стадии помощник экспериментатора уже переставал вскрикивать и лишь молил его освободить. Затем он совсем переставал реагировать. Но и это не остановило две трети испытуемых от того, чтобы нажать на две последние кнопки, 435 вольт и 450 вольт, помеченные зловещим значком «ХХХ». Милгрэм, таким образом, заставил большинство этих рядовых американцев нанести (как они считали) потенциально смертельные удары электрического тока такому же, как они, гражданину, который (по их мнению) корчился от боли и просил о пощаде.

Читать дальше

![Адам Кахане - В команде с врагом [Как работать с теми, кого вы недолюбливаете, с кем не согласны или кому не доверяете]](/books/26216/adam-kahane-v-komande-s-vragom-kak-rabotat-s-tem-thumb.webp)

![Рейчел Херц - Почему мы едим то, что едим [Наука о том, как наш мозг диктует нам, что есть]](/books/390411/rejchel-herc-pochemu-my-edim-to-chto-edim-nauka-o-t-thumb.webp)