Предложенная гипотеза, возможно, заставит некоторых читателей отнести авторов к числу фантазеров, но на самом деле мы опираемся на тысячелетиями известные наблюдения. Для примера приведем хорошо известные характеристики человеческого благородства, зафиксированные в языке: «белая и черная кость». На самом деле они не связаны со «знатностью» происхождения индивида, а основаны на опытном, практическом знании о влиянии присущего человеку образа мыслей и поведения на состояние его физического субстрата. В ряде монастырей, в том числе и православных, не столь уж и давно сохранялись специальные помещения, в которых хранились кости усопших монахов – «костницы». Тело усопшего первоначально клалось либо в склеп, либо погребалось. Служились заупокойные и поминальные службы, затем по прошествии известного периода времени, за который обращались в прах мягкие ткани, останки подвергались осмотру. Если кости были чистые, белого или слегка желтоватого оттенка, то это служило свидетельством того, что усопший был подлинно праведных мыслей и образа жизни, и его кости торжественно переносились в костницу. Если же на костях обнаруживались черные пятна, то из этого делалось заключение о том, что душа ушедшего брата была отягощена грехами и все еще подвергается мытарствам. И братия вновь усиленно молилась за упокой души ушедшего. Мы далеки от того, чтобы относить подобный подход к суевериям, скорее склонны, зная внимание монахов ко всему, что связано со смертью, полагать здесь отражение эмпирического знания. Понятно, что изложенная завиральная идея на самом деле есть просто метафора описания.

Есть и еще обстоятельство, объясняющее причины теснейшей связи тела и сознания. Человеческий мозг не состоит, как для простоты иногда предполагают при кибернетическом моделировании, из изолированных друг от друга ячеек. Напротив, возбуждение, возникшее в одной из частей мозга, может перейти на соседние. Мало этого, в мозгу нет четко разделенных отделов, отвечающих только за высшие психические функции и только за тело. В некоторых случаях, например при поражениях мозговых структур, соседние участки могут взять на себя функции поврежденных. Возбуждение, связанное с психикой, это, одновременно, возбуждение отделов мозга, связанных с телом. Отсюда становится невозможным, говоря о человеке, как активно действующем в мире существе, говорить отдельно о телесных реакциях и отдельно о реакциях психических. Можно говорить лишь о комплексном явлении – психосоматических реакциях.

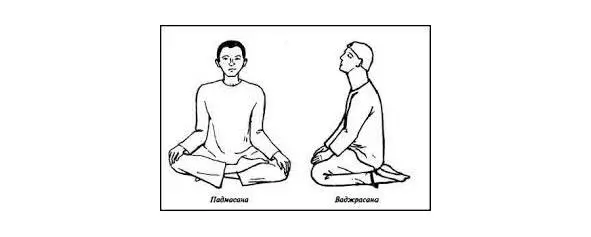

Так что йоги, рекомендуя «позу трупа» как королеву асан, совершенно правы в одном. Если удается достичь полного расслабления мышц, то тем самым воспринимаемая информация (колебания) лишается искажений, привносимых самим человеком, и воспринимается в полном объеме. Становится ясным существование предписанных поз в религиозных традициях. Поза жреца, поза покорности, медитативная поза дза-дзен (сидя на пятках), поза со скрещенными ногами и их комбинации.

Молитвенные позы: поза покорности и поза жреца

Действительно, существуют позы, в которых невозможно молиться, или, наоборот, рассказывать непристойные анекдоты. Попробуйте рассказать анекдот, приняв позу покорности или позу жреца. Ручаемся – не «прозвучит», никто не откликнется. Или, наоборот, попробуйте произнести молитву, развалившись на диване и закинув ногу на ногу, потом попробуйте проделать этот же нехитрый эксперимент, приняв соответствующую молитвенному состоянию позу. Прочувствуйте разницу.

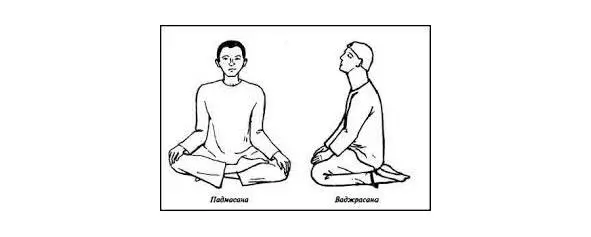

Медитативные позы: вариант со скрещенными ногами и на пятках

Знание об этом носит настолько общий характер, что почти не осознается современным человеком. Еще греческий царь Менандр, принимавший участие в завоевательном походе Александра Македонского в Индию, имел беседу с «гимнософистами» (гимн – нагой, софист – искусник, мудрец) – «обнаженными мудрецами» (а может «обнажающими мудрость»? ), один из которых предложил царю снять свои одежды и расположиться рядом с ним в той же позе, в которой находится он сам, иначе царь не сможет в полной мере воспринять его мысль. В библейском тексте неоднократно упоминается о царе Давиде и других, которые, исполнившись религиозного восторга, «плясали перед Господом». Заметьте, – не пели, не молились, а именно плясали! То есть речь шла об определенной телесной практике. И именно танец – определенным образом регламентированная телесная практика являлся основой обрядового служения в древнейших языческих культах, дошедших до нас в народных праздничных танцах, танцах храмовых танцовщиц в Индии, танцах мистических, то есть ориентированных на непосредственное узрение или восприятие Бога, религиозных сект. Можно напомнить, что привычный нам вальс является модифицированной практикой суфиев, а современные дискотеки прямо возвращают нас к первобытным пляскам вокруг костра – спонтанным ритмическим движениям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу