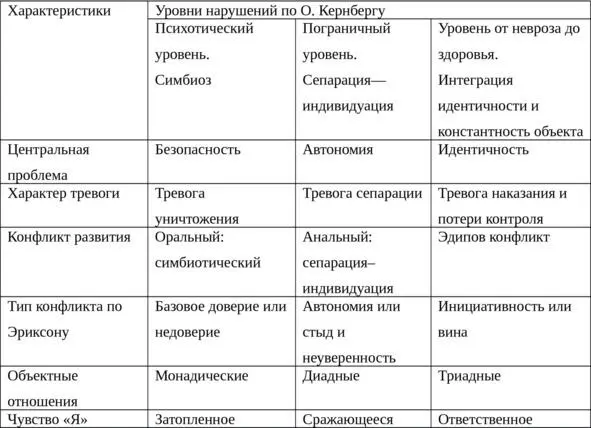

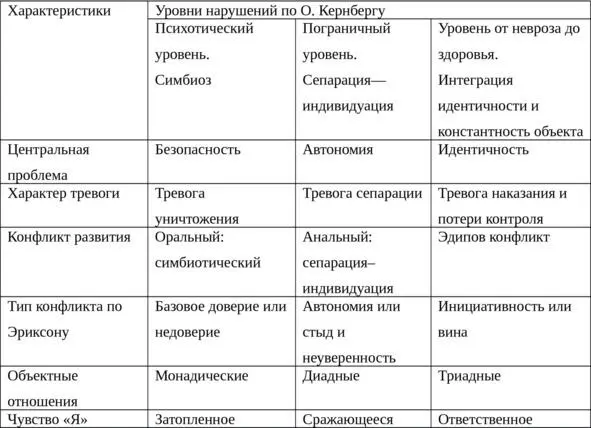

Для того чтобы исследователю было легче понять особенности каждого уровня нарушения, в таблице в краткой форме представлены их характеристики.

Таблица 4.Характеристики уровней нарушений

В психотерапии такой подход означает, что можно лучше понять пациента, рассматривая его не только через призму интрапсихических проблем (тревожность, внутренние дилеммы, зависимости, психосоматика и т. д.), но и с точки зрения целого, то есть в контексте социальных связей, составной частью которых он является. Поведение отдельного пациента, на первый взгляд представляющееся отклонением от нормы, необычным или странным, при индивидуальном подходе может показаться естественным или, по крайней мере, понятным, если рассматривать его как ответ на взаимоотношения, которые сложились в его семье. Диагностика уровня развития личности определяет объем и временной интервал дальнейших психотерапевтических мероприятий. Таким образом, адекватное или неадекватное представление о себе ребенок формирует на основе «отраженных оценок», исходящих от значимых других. Если ребенок не является желанным, и родители обращаются с ним жестоко, подвергая его унижениям, его Эго деформируется, наполняясь агрессивностью, жестокостью по отношению к миру. Здоровое и целостное Эго может возникнуть только на основе любви, эмпатии, уважения. Родительское отношение к ребенку, а также реакции на него значимых других будут определять самооценку и приспособительные функции на протяжении всей взрослой жизни.

Теория О. Кернберга хорошо соотносится с эриксоновскими стадиями детского развития и ролевого развития Я. Морено и представляет ориентир для психотерапевта. Так, например, если у пациента имеется чувство вины, это указывает, что проблема возникла в трех—пятилетнем возрасте – в период инициативы—вины. Даже если пациент точно не укажет возраст, все равно психотерапевт ищет корни проблемы, возникшей примерно в этот период.

Если продолжить дальнейший ряд периодизации психического развития по Э. Эриксону или формирование идентичности, мы обратим внимание, что личность делает полярный выбор между компетентностью или неполноценностью, идентификацией личности (социальная, половая роль) или путаницей ролей, близостью или одиночеством. При этом каждый новый выбор, каждый новый этаж в структуре личности как бы наслаивается, надстраивается на предыдущие (принцип эпигенеза). Соответственно их «демонтаж» и «реконструкция» могут быть проведены в обратном порядке, от зрелого возраста к более раннему. Для того чтобы проанализировать с этой точки зрения конкретную психологическую проблему, нужно «просеять» ее через «сито» перечисленных позитивных и негативных выборов и их телесных же психокоррекционных приемов.

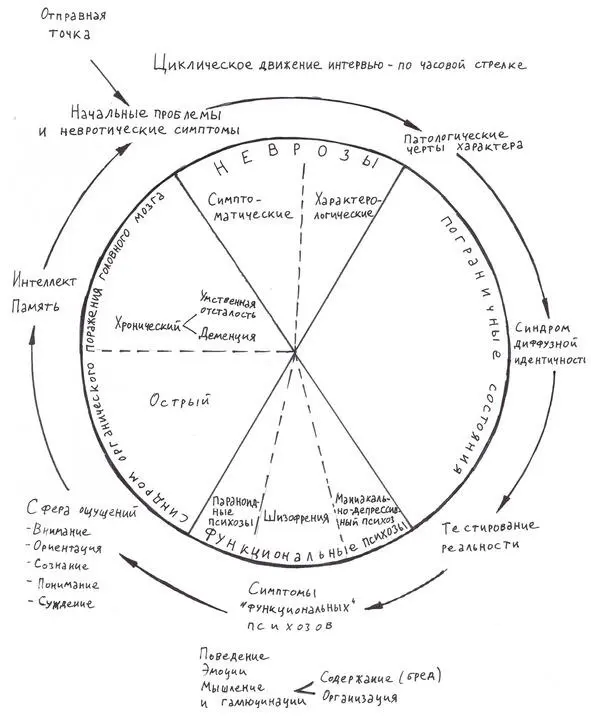

В отличие от психических расстройств, которыми занимается «большая психиатрия», при «пограничной патологии» вряд ли будут наблюдаться расстройства мышления, интеллектуальной сферы или другие выраженные психопатологические отклонения. Если такие проявления имеют место и исследователь испытывает затруднения при их верификации, то следует использовать такой диагностический инструментарий, как структурное интервью Кернберга, провести тщательное психопатологическое исследование.

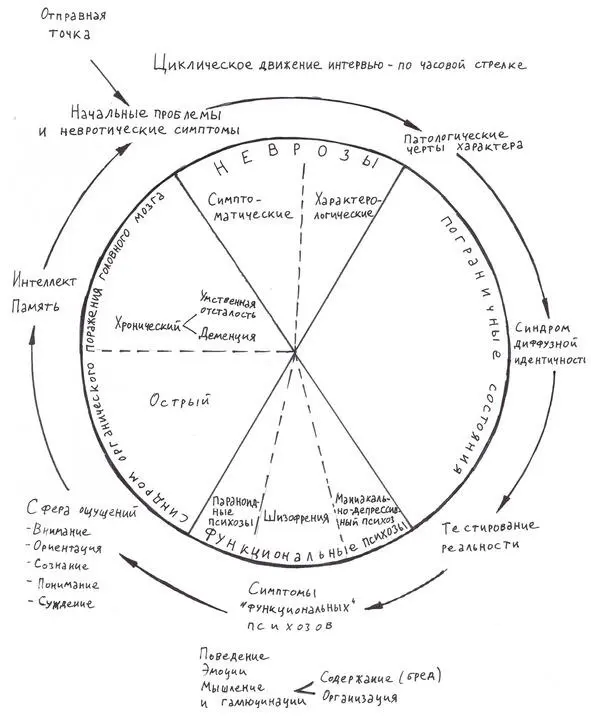

Полезным навыком служит овладение диагностическим интервью по Кернбергу (рис.5), которое минимизирует диагностические упущения в плане сопутствующего личностного расстройства.

Рисунок 5.Диагностическое интервью по Кернбергу

Иными словами, если в клинике психосоматического расстройства не обнаружено выраженных органических изменений, то диагностический процесс направляется на изучение истории жизни пациента, ведущих конфликтов, схем, т. е. психологической составляющей заболевания. В связи с этим следует подчеркнуть важность психосоциального аспекта позитивной диагностики, отражающего реальную жизненную ситуацию пациента, взаимоотношения его с cемьей, ожидания членов семьи и их требования по отношению к пациенту, способы разрешения им патогенной ситуации, характер используемых психологических защит и копинг-механизмов.

Отсюда следует, что важной задачей клинического психолога и психотерапевта является постановка психотерапевтического диагноза. Для него характерна функциональная направленность. Семиотикой психотерапевтического диагноза являются психология и психопатология развития, психопатологическая синдромология, мультимодальность как основной принцип функционального (многоосевого) диагноза, степень зрелости Эго.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)