Ребенок, рождаясь, управляется инстинктами, как все млекопитающие. Человеком его начинает делать воспитание. Когда родитель говорит, что справлять нужду надо в горшок и кто так делает, тот «молодец», а кто нет, тому будет «ай-яй-яй». И с этого момента начинает формироваться система смыслов , которые в свою очередь способны прервать инстинкт ради содержания смысла.

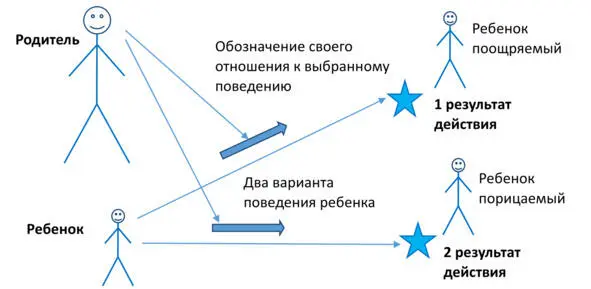

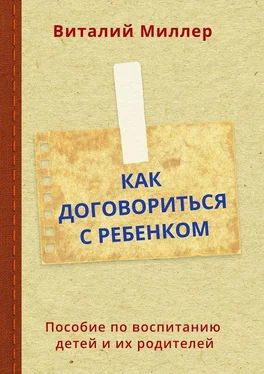

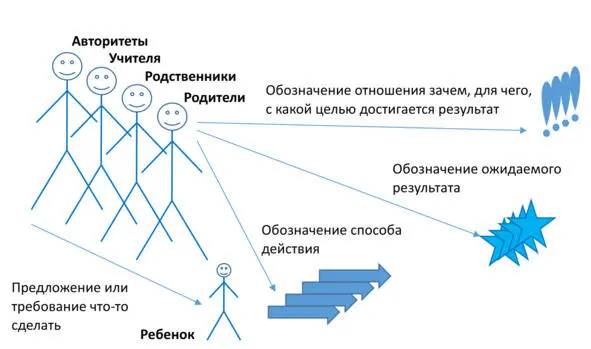

Схема 1

Какие выводы можно сделать из этой наблюдаемой ситуации, представленной в виде схемы? (См. схему 1.)

Для начала поймем, что дано:

– фигура родителя, воплощенная в его теле, указывающая на горшок;

– фигура ребенка, испытывающая чувства и переживания, о которых мы не знаем, – это тот, кто выбирает, как он будет справлять свою нужду;

– цель как результат действия (просьба родителя ходить на горшок);

– воображаемые фигуры в виде того, кто сходил на горшок (поощряемый ребенок), и того, кто не сходил на горшок (порицаемый ребенок);

– оценка воображаемых фигур, обозначенная родителем;

– возможность ребенка посредством мышления прерывать свое инстинктивное поведение;

– отношение родителя к действиям ребенка, выраженное в виде эмоциональных состояний.

Выбор ребенком способа поведения основывается на его желании понравиться родителю, что формирует у ребенка воображаемую фигуру «ребенка поощряемого». Однако чего хочет сам маленький человек в этот момент без предъявленных ему требований родителем, остается за кадром.

Разобранный пример показывает нам только то, что ребенку предложили захотеть. А что хочет он сам?

Можно предположить, что ответ лежит в мотиве ребенка и его способе выбора формы поведения, а именно соответствовать некому эталону, а также что-то избежать (в связи с чем-то) и что-то получить (для того чтобы).

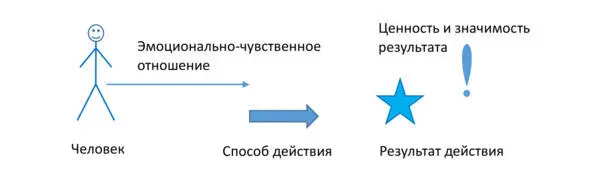

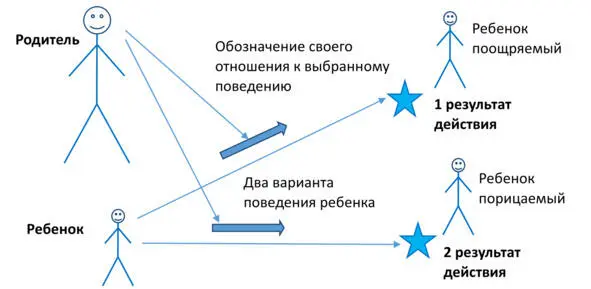

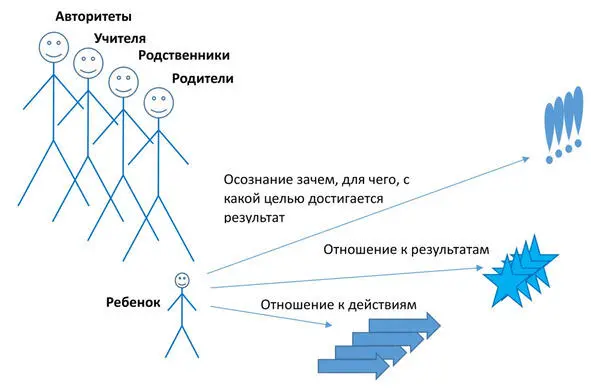

Рассмотрим в символах эмоционально-ценностное переживание человеком его способа действия для получения результата. Представим это переживание как мотивационную схему, описывающую силу, зарождающую в нас действие и побуждающую к достижению или избеганию чего-либо (схема 2).

Схема 2

Выделим в схеме фигуры и символы: человека, способ достижения, результат действия, его ценность и значимость для человека, а также его эмоционально-чувственное отношение ко всему этому.

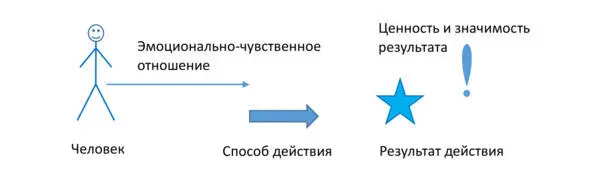

Но вот вопрос – как эти символы появляются в голове у ребенка? Как формируется у него этакая библиотека значений (схема 3)?

Схема 3

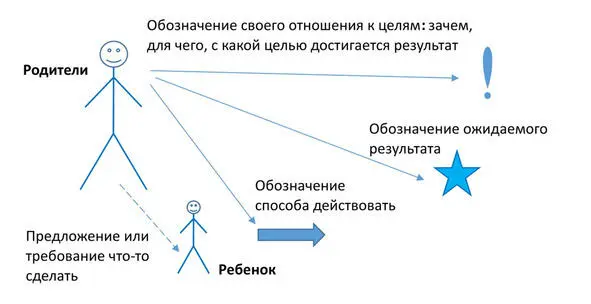

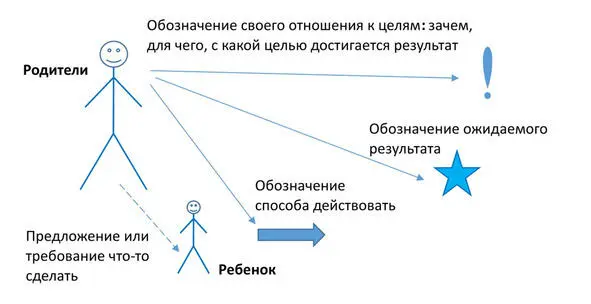

Внутреннее представление ребенка, или, скажем иначе, его картина мира о способах и результатах действия, формируется через родительскую организацию его деятельности (схема 4).

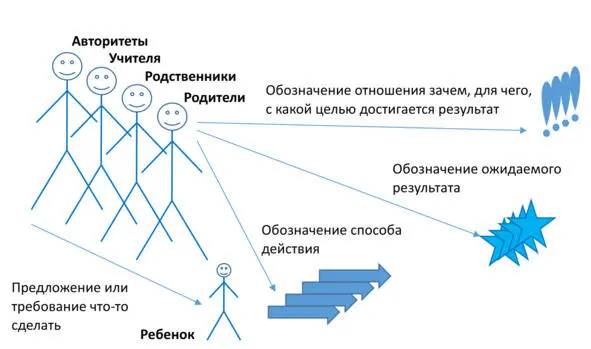

Затем к родителям подключаются родственники, учителя и другие авторитеты, каждый из которых, по сути, предъявляет ребенку свою картину мира в виде целей и способов ее достижения, а также свои методы поведения в тех или иных ситуациях. При этом каждый еще и демонстрирует ребенку свое отношение к тому, как он должен поступать (схема 5).

Схема 4

Схема 5

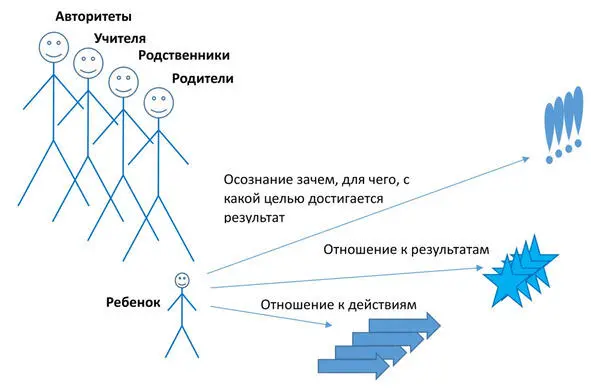

Но при таком воспитании ребенок только сможет узнать и понять исключительно то, как относятся к тем или иным вещам другие люди. А как сам ребенок относится ко всему этому объему информации о способах и нормах поведения (схема 6)?

Схема 6

С трехлетнего возраста у ребенка начинает наблюдаться способность самонаблюдения и самоорганизации, когда он может составлять в своей голове простейшие планы действий (схема 7).

Схема 7

Когда ребенок планирует что-либо сделать, в его мышлении существует представление о себе как о реализаторе задуманного, а также его способ действовать и сам результат. Это позволяет малышу выступать одновременно в двух ролях:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Юлия Гиппенрейтер - Каким человеком вырастет ваш ребенок? [Мораль и воспитание детей]](/books/403389/yuliya-gippenrejter-kakim-chelovekom-vyrastet-vash-reb-thumb.webp)