Следует добавить, что мастера вокального и драматического искусства прибегают к четкой артикуляции согласных не только для повышения разборчивости речи, но и в целях чисто художественной выразительности. Так, например, выдающийся певец и вокальный педагог К. Эверарди нередко требовал удвоения согласных М, Н, С и др. Подобными приемами часто пользовался и Ф. И. Шаляпин, о чем свидетельствуют его многочисленные грамзаписи.

Таким образом, звуки речи (как слова, так и их фонетические элементы – гласные и согласные) в вокальном искусстве служат средством передачи не только семантической (смысловой) информации, но и эмоционально-эстетической. Дикция вокальной речи, несущая слушателям слова поэта (песня, ария, романс), – важнейшая часть языка эмоций в пении [15] В 1980 г. американские исследователи Говард Нельсон и Вильям Тиффани (Nelson, Tiffany, 1980) провели подобные исследования разборчивости речи в пении и подтвердили полученные нами результаты о зависимости дикции от высоты голоса на примере английской вокальной речи со ссылкой на нашу статью (Морозов, 1964), переведенную на английский язык и опубликованную в этой же книге (Morozov, 1980) со ссылкой на более ранний перевод статьи в американском журнале (Soviet Phisics-Acoustics, 1966).

.

IV. Распознавание эмоциональной интонации вокальной речи при монауральном восприятии [16] По материалам кн.: Морозов В. П., Вартанян И. А., Галунов В. И., Дмитриева Е. С., Зайцева К. А. и др. Восприятие речи: вопросы функциональной асимметрии мозга. Л.: Наука, 1988. С. 63–69.

Работа посвящена проблеме функциональной асимметрии мозга человека (ФАМ) при восприятии вокальной речи. Исследования ФАМ, начатые еще в 1861 г. французским нейрохирургом Брока (P. Broka), а также в 1974 г. Вернике (C. Wernike) и блестяще продолженные в наше время Роджером Сперри (R. W. Sperry), удостоенным за свои труды Нобелевской премии в 1981 г., и другими, привели к доказательству ведущей роли левого полушария мозга в обеспечении вербальной функции речи (центры Брока и Вернике). Вместе с тем целый ряд современных отечественных и зарубежных работ свидетельствует о ведущей роли правого полушария в переработке невербальной информации, в частности эмоциональной (см. обзоры в кн.: Морозов, Вартанян, Галунов и др., 1988; Bryden, 1982; Kimura, 1967; Darwin, 1969).

Особенности функциональной специализации мозга при восприятии эмоциональной информации в речи изучены крайне мало (Blumstein, Cooper, 1974; Gordon, Bogen, 1974; Балонов, Деглин, 1976). Причем даже и в этих немногочисленных работах содержатся противоречивые данные. В одних случаях были получены данные о доминировании правого полушария при восприятии эмоций и интонаций (Blumstein, Cooper, 1974; Балонов, Деглин, 1976; Сыренский, 1982), а в других при восприятии интонационных характеристик речи такого доминирования обнаружено не было (Leder, Backer, 1978).

В данной работе описываются впервые полученные нами результаты исследования особенностей функциональной асимметрии мозга при монауральном восприятии эмоциональной интонации речи. Эмоциональная интонация является важнейшим компонентом экстралингвистической коммуникации, изученной несравненно меньше лингвистической.

Цель работы состояла в выяснении интерауральных различий в распознавании эмоций в условиях монаурального предъявления обследуемому эмоционально окрашенных фраз из вокальных произведений.

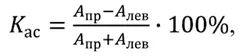

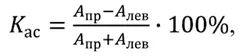

Коэффициент интерауральной асимметрии ЭС ( К ас) вычислялся по общепринятой среди исследователей формуле:

где А пр – число правильно распознанных эмоций через правое ухо, А лев – то же самое через левое ухо.

Объект исследования и методика

Материалом для исследования служили ранее полученные В. П. Морозовым в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова магнитофонные записи отдельных фраз из различных вокальных произведений, пропетых профессиональными певцами (Морозов, 1977 а ). Каждый из певцов исполнял свой фрагмент по 10 раз с разными эмоциональными оттенками (радость, горе, гнев, страх) и для сравнения – нейтрально, безэмоционально (таблица 1). Таким образом, в программе каждого исполнителя (10 реализаций фразы) каждая из пяти эмоциональных интонаций содержалась дважды, а их последовательность варьировалась в случайном порядке [17] Более подробное описание и обоснование данного метода, названного нами методом «эмоционально-семантической дивергенции», дано в ряде предыдущих наших работ (Морозов, 1977 а , 1980).

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Кудрявцев - Избранные труды [сборник]](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-thumb.webp)