Процедура исследования состояла в следующем. Одиннадцати певцам – солистам ленинградских музыкальных театров и студентам старших курсов консерватории – давалось задание спеть фразу из какого-либо вокального произведения несколько раз, причем каждый раз вкладывая в исполнение разный эмоциональный смысл (контекст): 1) радость, 2) горе, 3) гнев, 4) страх [4] Строго говоря, термином горе обозначают не эмоцию, а событие. Тем не менее горе всегда характеризуется достаточно определенным эмоциональным состоянием, которое мы и характеризуем термином эмоция горя.

. Для сравнения исполнителю предлагалось также спеть фразу, не вкладывая в нее никакого эмоционального контекста, т. е. нейтрально, безэмоционально. При этом исполнитель должен был при всех условиях стараться сохранить мелодическую и метроритмическую структуру фразы. В этой части работы принимал участие заведующий кафедрой сольного пения Ленинградской консерватории профессор Ю. А. Барсов.

Всего для исследования было выбрано 16 вокальных фраз такого типа: Спи, дитя мое (из «Колыбельной» П. И. Чайковского), Вы мне писали, не отпирайтесь (из арии Онегина), Я не сержусь, пусть больно ноет грудь (из романса Р. Шумана), Вот до чего я дожила, Григорий (из арии Любаши) и т. п. Каждая из фраз пропевалась каждым из исполнителей по 10 раз, причем эмоциональный оттенок фразы варьировался по 5 раз: радость, горе, гнев, страх (в случайном порядке). Во всех случаях голоса певцов записывали на магнитофон для последующего прослушивания, отбора и акустического анализа.

Предложенный нами прием эмоционально-семантической дивергенции, несмотря на известную искусственность, не так уж необычен и чужд вокальному искусству, как это может показаться с первого взгляда. Элементы несоответствия между смысловым и эмоциональным содержанием иногда специально вводятся композитором в музыкальное построение вокального произведения и тем более певцом при его исполнении. Так, при исполнении романса Шумана «Я не сержусь», в то время когда певец поет: Я не сержусь, пусть больно ноет грудь, хоть изменила ты… и т. д., в музыкальном аккомпанементе, да и в самом голосе певца, слышится отнюдь не смирение.

В вокальной музыке нередко можно встретить подобные примеры противопоставления или контраста, применяемые в целях увеличения силы художественного воздействия на слушателя, в частности в целях раскрытия внутренней противоречивости образа и т. п.

3. Количественная оценка эмоциональной выразительности пения разных исполнителей

Метод эмоционально-семантической дивергенции позволяет решить несколько важных научно-практических задач. Одна из них – измерение эмоциональной выразительности исполнения. С этой целью полученные по методу эмоционально-семантической инверсии магнитофонные записи исполненных программ предъявлялись аудитории слушателей (15–20 человек) из числа студентов консерватории и вокальных педагогов. Слушатели должны были отмечать на специальных бланках свое впечатление о том, какое эмоциональное состояние выражается певцом в каждом условии программы, опираясь при этом на те определения эмоций, которыми руководствовался певец при исполнении программы. Количественная оценка эмоциональной выразительности исполнения производилась по формуле ( N X/N 0 ) • 100 %, где N 0 – общее число предъявленных аудитории условий, N x – число правильно идентифицированных. Такой подход дал возможность количественно оценить, во-первых, степень эмоциональной выразительности каждого из исполнителей, а во-вторых, зависимость ее от эмоционального контекста.

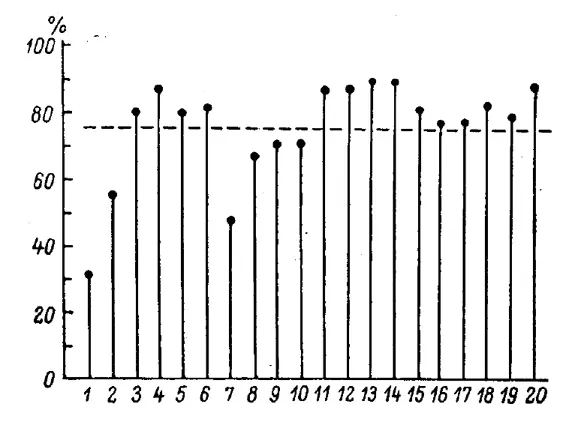

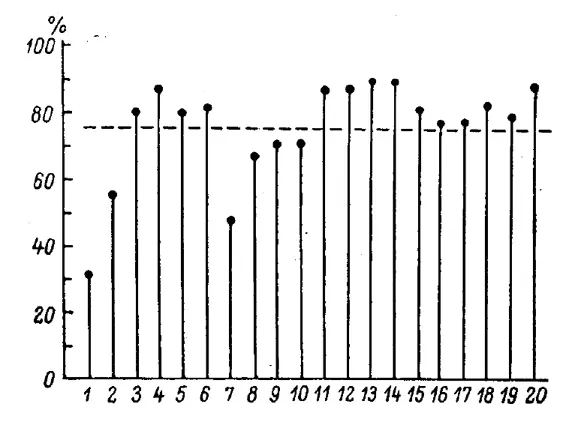

На рисунке 1 представлены средние данные о степени эмоциональной выразительности исполнения 20 программ, полученные на основании оценок этих программ слушателями. Эти данные свидетельствуют о том, что разные исполнители обладают разными способностями к выражению голосом эмоциональных состояний. Например, исполнитель № 13 получил 90 % правильных оценок, № 14–89 %, № 20–88 %, № 4 и № 12–87 %, что говорит о высокой точности выражения эмоций данными певцами. Другие же исполнители с этой задачей справились заметно хуже. Программа № 8 получила 67 % правильных оценок, № 2–55 %, № 7–48 %, a № 1 – всего 31 %.

Рис. 1.Оценка эмоциональной выразительности пения разных исполнителей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Владимир Кудрявцев - Избранные труды [сборник]](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-thumb.webp)