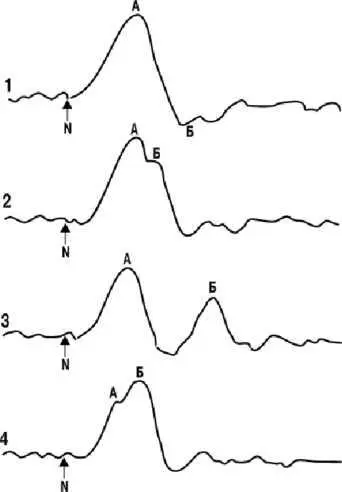

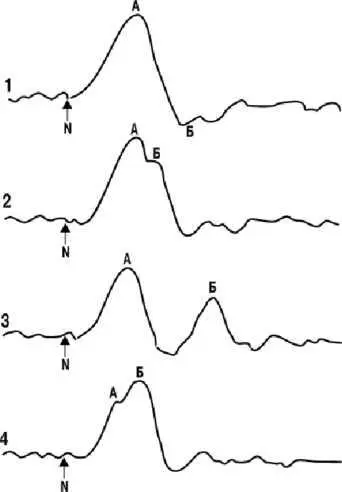

Рис. 14. Различные формы реакции КР в ответ на предъявляемый стимул. N — стимул; А, Б — вершины кривой.

Например, данная реакция может быть в том случае, если у гражданина М. ранее судимого за кражу, при предъявлении значимого вопроса, начинается обычная реакция через 1,5–2 сек. после ключевого слова, а в это мгновение он вспомнит место лишения свободы, где ему по стечению обстоятельств чудом удалось остаться живым. Эта информация является тем стимулом, который вызывает дополнительное, эмоциональное напряжение. Возможно, что эти воспоминания могут быть несколько затянуты во времени. В таком случае наблюдается вторая, довольно мощная вершина (рис. 14 — кривая 3 Б). В данном примере с гражданином М возможны случаи, когда после ключевого слова он сначала вспомнит события на зоне (рис. 14 — кривая 4 А) и потом совершенное им очередное преступление (4 Б).

3.2. Тремор

Тремор — непроизвольные, ритмически стереотипные колебательные движения различных частей тела в результате последовательного сокращения мышц антагонистов» (БМЭ, 1977, т. 7, стр. 482).

Вопросу изучения тремора посвяшено сравнительно незначительное количество работ, причем трактовка полученных результатов нередко носит противоречивый характер. Этому во многом способствует отсутствие элементарных метрологических требований к методике тремографии и особенно к датчикам съема информации. Тем не менее работы, посвященные этим исследованиям, показывают перспективность использования данного метода в оценке функционального состояния организма человека.

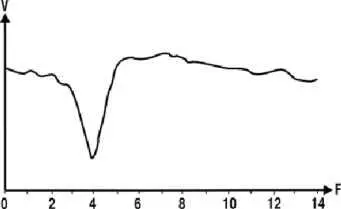

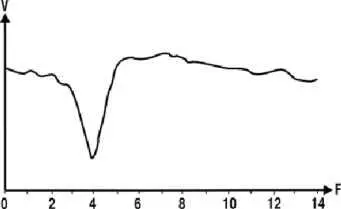

По частоте тремор делят на три группы (рис. 15).

Рис. 15. Распределение амплитуды тремора по частотам. V — амплитуда; F — частота.

Низкочастотный тремор, с частотой 1–4 колебания в секунду. Основная функция заключается в содействии кровообращению в мощных мышечных массах. Мы сознательно не рассматриваем тремор, вызванный переохлаждением организма человека. Это задача выходит за рамки данной книги.

Без тремора в сокращенной мышце все микрососуды были бы пережаты ее массой и протекание через нее кровяных потоков было бы затруднено или невозможно вообще. Кратковременное сжатие и расслабление мышцы с частотой 1–4 кол./сек. создает условия для прохождения крови по мелким сосудам.

Среднечастотный тремор, с частотой от 5–9 колебаний в секунду, и высокочастотный, 10–20 (в основном), выполняют задачи координации — поддержания необходимых поз человека. В их основе лежит время запаздывания в регуляции отдельных мышечных групп. Это явление определяется тем, что информация о положении отдельных частей тела поступает в центральную нервную систему с опозданием, когда реальная обстановка уже изменилась и положение скорректированной части тела (например, кисти руки) уже не то, которое необходимо. Например, чтобы сидеть вертикально на стуле, необходимо по очереди включать мышцы, наклоняющие корпус человека вперед или назад. Допустим, исходное состояние — спина смещена несколько назад. Из центральной нервной системы поступает команда передней группе мышц — наклонить корпус вперед. Когда тело достигает вертикального положения, в «центр» поступит команда о прекращении этого процесса, но команда запаздывает во времени, и реально корпус уже пройдет нейтральную точку. Тут же поступает команда возвратить его обратно. В связи с тем же запаздыванием команды весь процесс повторится заново. Корпус отклонится назад от необходимого вертикального положения, и центральная нервная система вынуждена будет опять его корректировать. Таким образом возникает постоянное микроперемещение как корпуса, так и других частей тела. С помощью специальных датчиков мы можем наблюдать это явление в виде тремора. В конечном итоге сохранение позы осуществляется посредством постоянных движений относительно одной и той же точки, в данном случае — вертикального положения.

Оценивать тремор по амплитуде или присутствию медленных волн не представляет большого затруднения. Как правило, на кривых четко прослеживаются различия, вызванные как стрессом, так и противодействием проведению тестирования. В состоянии покоя медленное изменение изолиний практически отсутствует, сигнал более однородный, отдельные «выбросы» наблюдаются редко.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу