1 ...5 6 7 9 10 11 ...120 Поскольку потенциалы действия – это события из разряда “всё или ничего”, возникает два интересных вопроса. Во-первых, как нейрон, реагирующий на сенсорные стимулы, сообщает об их интенсивности? Как он отличает легкое касание от сильного удара, а приглушенный свет от яркого? Во-вторых, используют ли нейроны, передающие информацию от разных органов чувств – зрения, осязания, вкуса, обоняния и слуха, – разные типы сигналов?

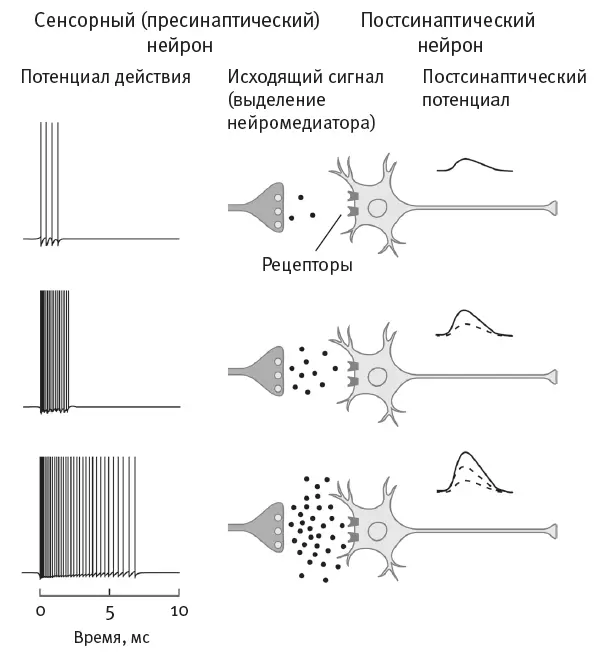

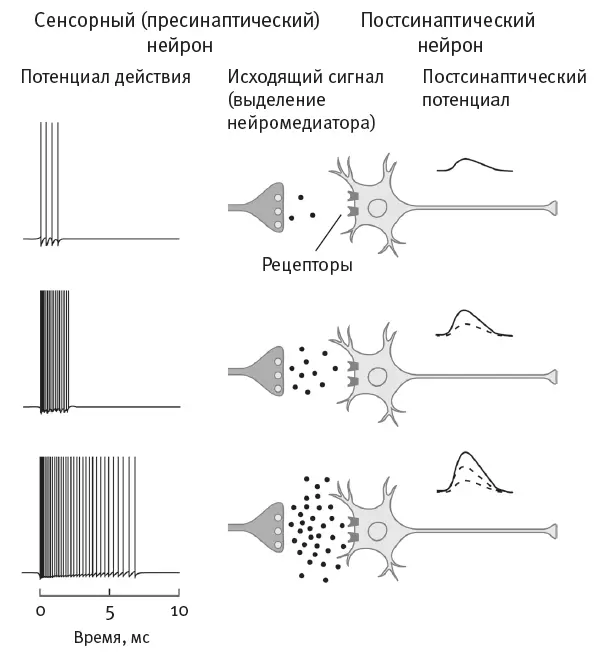

Эдриан обнаружил, что нейрон сообщает об интенсивности стимула, меняя не силу или продолжительность потенциалов действия, а частоту их генерации. Слабый стимул заставляет клетку дать лишь несколько редких “залпов”, тогда как сильный провоцирует “стрельбу” высокочастотными очередями. Более того, Эдриан научился определять длительность стимуляции по продолжительности генерации потенциалов действия (рис. 1.5).

Рис. 1.5.Частота и продолжительность потенциалов действия определяют силу химической сигнализации нейрона.

Продолжил Эдгар Эдриан тем, что записал потенциалы действия нейронов в глазах, коже, языке и ушах и проверил, есть ли между ними разница. Оказалось, что все сигналы похожи – вне зависимости от того, откуда они исходят и какую сенсорную информацию передают. А вот чем отличается зрение от осязания или вкус от слуха, так это тем, что их сигналы бегут по разным нейронным путям к разным местам назначения. Иными словами, каждый тип сенсорной информации передается по собственному нейронному пути в соответствующую область мозга.

Но как потенциал действия одного нейрона возбуждает потенциал действия следующего нейрона в цепочке? Два молодых британских ученых, Генри Дейл и Вильгельм Фельдберг, заметили, что, когда потенциал действия достигает конца аксона передающей, или пресинаптической, клетки, происходит нечто удивительное: клетка выплескивает в синаптическую щель химические вещества. Эти вещества, позже названные нейромедиаторами , пересекают синаптическую щель и попадают на рецепторы дендритов принимающей, или постсинаптической, клетки. Каждый нейрон передает информацию, устанавливая тысячи синаптических связей со своими клетками-мишенями, и сам получает информацию через тысячи контактов с другими нейронами. Принимающий нейрон суммирует все полученные сигналы и, если они достаточно сильны, преобразует их в новый потенциал действия, новый электрический сигнал из разряда “всё или ничего” и передает его всем клеткам-мишеням, с которыми установил контакт. Далее процесс повторяется. Таким образом нейроны почти мгновенно передают информацию другим нервным и мышечным клеткам, причем даже на большие расстояния.

Сам по себе этот простой вычислительный процесс не слишком впечатляет, однако когда сотни тысяч нейронов передают сигналы по нейронным сетям из одной области мозга в другую, рождаются восприятие, движение, мышление и эмоции. Вычислительная природа мозга снабжает нас одновременно и “дорожной картой”, и логикой анализа болезней мозга. Иными словами, изучая дефекты нейронных сетей, мы можем нащупать разгадки тайн мозга – разобраться, как электрические сети генерируют восприятие, память и сознание. Соответственно, болезни мозга дают нам возможность увидеть, как мозговые процессы формируют психику и как это вычислительное чудо порождает большинство наших переживаний и элементов поведения.

Разрыв между психиатрией и неврологией

Несмотря на многочисленные успехи науки о мозге в XIX веке – успехи, которые заложили основу современной неврологии, – психиатры и исследователи зависимостей не уделяли должного внимания анатомии мозга. Почему?

Психические и аддиктивные расстройства [9] Аддиктивные расстройства – разнообразные зависимости (от англ. addiction – зависимость, пагубная привычка); характеризуются навязчивой потребностью в каких-то веществах или действиях.

очень долго считались принципиально отличными от неврологических. Если патологоанатомы при вскрытии изучали мозг пациента и находили очевидные повреждения – например, вызванные инсультом, травмой головы, сифилисом и другими инфекциями мозга, – они относили расстройство к биологическим, или неврологическим. Если же они не видели явных анатомических повреждений, то признавали расстройство функциональным, или психическим.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу